發菩提心:

竺摩法師生平及在東南亞弘法事業

徐嘉儀

2024年4月

謝 辭

本畢業論文,承蒙區志堅教授悉心指導,得以完成,謹此衷心感謝。又撰寫論文期間,曾得下列人士/機構予以協助,本人併此致謝。

一、香港中文大學牟路思怡圖書館、香港樹仁大學圖書館

二、黃文斌先生提供寶貴意見

三、黃文斌先生、陳慧倩小姐協助口述歷史訪談

竺摩法師(1913-2002)(以下簡稱「法師」)是為一位大乘行者,一生穿梭於東南亞地區弘法,被尊稱為「大馬北傳佛教之父」1,是首位賜封為檳城「高級拿督」勳銜的佛教僧人。論他一生以弘法而勞碌,法師自言於與佛學結下不解之緣,先是因為對佛學之興趣而決定出家,後來在機緣巧合下拜師於太虛法師而成為他的末座弟子,其後教育事業因緣而生,受到太虛法師「人間佛教」理念之影響,弘法海外東南亞地區曾掀起對佛教盛行之風氣,例如香港、澳門、泰國、印尼、新加坡,甚至不惜遠赴至澳洲、美洲,當中以對馬來西亞的弘法影響為深遠而重大。2

法師以教育事業最為著名,從教科書體現他對佛教義理把握與應用,從而產生他獨有的理論與實踐。他傳承了太虛法師「人間佛教」的理念,決心改革佛教制度及理論,他認為當時各地佛教都有其弊病,例如佛教界團體不團結、佛教徒存在教理的概念,所以藉自己的辦學理念和親身編纂的教科書教材作為軟件,開辦學校作為硬件,創辦馬來西亞佛學院、成立三慧講堂、與信徒創建新加坡佛緣林,這些舉措是在東南亞地區眾生心中埋下「菩提種子」3,以開發眾生的菩提心為己任。至於何謂發菩提心,法師曾於1955年在新加坡為星洲菩提閣剪彩開光時演講《菩提漫論》,解說了「菩提」4與「菩提心」5的意義:

我們學佛的人,所以要發菩提心,在天親菩薩造的發菩提心經論中,說出十種原因:一親近知識,二供養諸佛,三修集善根,因志求法,五心常柔和,六遭苦能忍,七慈悲淳厚,八深心平等,九信樂大乘,十求佛智慧。為了成全這十種心願,所以必要發菩提心,不發菩提心,便不能達到為學佛而成佛的目的。而菩提心的內容就在於「上求佛道,下化眾生」,即學佛發心的人,一面自己勇猛精進上求佛法,所謂「法門無量誓願學」,不是得到 知半解,以為備足;一面更需把自己的修學而得的佛學,普化大眾,爭取飽每一個人都來發菩提心,研修佛法,本佛法大雄無我的精神為社會服務,為眾生謀福利,便菩提心燈,光光無盡,燈燈不絕。6

所以本文的題目為「發菩提心」就是以竺摩法師自言對弘揚佛法的追求。

法師以「先以欲勾牽,後令入佛智」7為弘法的手法,從開拓不同媒介去宣揚佛法之精神與教義,力求宣揚佛教之善,鼓勵眾生皈依我佛,為救眾脫離苦難,而尋得樂果。他於東南亞地區演講佛理,演說《金剛經》、《法華經》、《般若心經》、《阿彌陀經》、《盂蘭盆經》等多部經書,8甚至借助詩、書、畫,提高弘法的成效,法師在港澳弘法期間寫下一百多首詩,又為東南亞國家編寫佛教教科書,即《初階佛學讀本》一至三冊。另外又創作了接近四百篇有關佛法之書法,可見他精擅詩文書畫,在佛教界有「詩書畫三絕」之譽;9他的著作極為豐富,總共達數百萬字,當中以《篆香畫室文集》、《無盡燈》、《覺音》最為人熟悉。10

法師的弘法事業有成,在東南亞多個地方傳播佛學。竺摩法師在開創「人間佛教」文化及佛教文化傳播上,可謂功不可沒,其中以馬來西亞佛教「法音流布」貢獻、影響最多且深遠,於文化開創方面,他不但帶動著書立說、講經頌法、以文藝形式推動弘法風氣外,更開創培育創佛教人才之風。另外在傳播佛教文化方面,他建立馬來西亞佛法之核心外,更創辦馬來西亞佛學院或相關論經傳道的道所,如三慧講堂,甚至支持佛寺發展。11

法師的豐功偉績,眾生有目共睹,可謂福慧雙修,一生功德圓滿。12李撫虹教授曾於《篆香畫室叢刊.序》概括了他的事功:

故綜其擧措之可得而述者:厥為生有夙悟,頂禮世尊、慧之至也;辭家十載,不忘省親,情之至也;遭逢國變,抗建後援,勇之至也;編譯撰作、濡毫吟詠,文之至也;獻捐布施,救護傷耐,仁之至也;創設教會,團結僧伽,和之至也。講經以時,不辭遠近,信之至也;永錫爾類,實現和樂,愛之至也;興學宗教,遍惠士林,知之至也;灌輸兒童,菩提種子,慈之至也;感召當道,衛塞休沐,誠之至也;佛青婚娶,殿前主禮,誼之至也。13

他認為法師集宗教、藝術和科學於一身,以此弘化大眾,達至圓融境界,終建成人間淨土。

宏觀法師一生對佛教弘法事功超卓,但較少學者談論到他的確切的佛教弘法理念,多側重在於他的成就。眾所皆知,他受太虛法師「人間佛教」的理念吸引,因此跟隨太虛法師南下到潮洲、香港等地侍錄,14後來師長等人相繼圓寂後,法師便獨立探索佛教弘法事業。15從文獻可見,雖然法師的學術討論成就未如太虛大師,但關於他對南傳佛教的貢獻仍有所關注。不少資料推崇讚頌法師生前的弘法事業,指出法師偉大之處是將佛教教理、教義從東南亞地區沿路弘揚,又運用各種媒介去增加弘法成效,但鮮有提及法師弘法之重要性。礙於當時馬來西亞採取排華政策,加上當時弘法事業其實並不普遍,所以法師到馬來西亞弘法有一定的難度。然而,法師卻可以迎難而上,箇中原因在於他堅持及以有系統的方式傳播佛法,他以實踐的方式去證實「人間佛教」的理念,所以本文將以他如何把自己佛教弘法理念與實踐結合,怎樣衝破環境因素之阻礙。

師的重要著作均收錄於《篆香室.詩書畫》,包括《初階佛教讀本》、《金剛經講話》、《覺音雜誌》等。法師編寫的教科書受到廣大信眾歡迎,因為當時佛教未有完善的教科書,所以法師編寫的佛教教材為信眾學習佛學提供了很大便利。他編寫的教科書有《初階佛教讀本・一至三冊》、1965年的《佛教四綱目》等,本文將以前者為參考基礎。基於他對佛理之詮釋和演繹都灌注入此三冊書內,亦是首本將佛陀之言教,即是義理和佛經翻譯為白話文的佛教教材,教材在馬來西亞的佛教史地位舉足輕重。至於後者,法師他於《佛教四綱目.前言》闡釋編寫原因是他明白佛法內容汪洋大海,初學者不知從何入手,所以為其編寫了一個一目了然的總綱,讓初學者能夠按部就班達至信、解、行、證。可見,他具有初步佛教弘化的概念,因為他清楚佛教的內容眾多,如要教育信眾必先有一個清楚的綱目和內容,才可以讓初學者循序漸進,學習佛學。16另外,法師編寫其他的書籍,當中亦有相關指引概括學佛者如何追求理想目標,例如1978年的《佛教與人生的關係》,例如章節〈攝心念佛的四種方法〉、〈五種調心的方法〉等,可見他的弘化構想已有條理。17

佛教的教義、教理眾多,鮮有僧侶將共編寫為有系統且條理的課文,法師將他義教、教理的理解整理妥當。前人多以不同方式表達佛教的大乘和小乘教義,例如李明芳的《大乘佛教倫理思想研究》提及大乘佛教的「自利利他」、實踐論,論如何發菩提心、布施、持戒和互攝。18上田義文著的《大乘佛教思想》提及到大乘佛教的意義何在、思想特質等。19此外,王路平的《大乘佛教與終極關懷》探討了大乘佛教的終極關懷在於「上求下化的生命智慧」,同時終極目標在於涅槃解脫、證悟轉依和解決生命的矛盾。20另外,小乘與大乘之別在於小乘重點放於解脫自身而非自利利他,例如高觀加居士編的《小乘佛教概述》,簡述了小乘重視的教義為四聖諦及兩重因果,即苦、集、滅、道。21木村泰賢著的《小乘佛教的思想論》指出各種小乘佛教的心體論、倫理論、修道論等的理論,主要圍繞在善惡業、果報的概念。22

南傳佛教事蹟、事功方面,23前人多著重探討他對馬來西亞佛教界之貢獻。盧友中所編纂由竺摩法師著的所有講演內容記錄——《竺摩集》,可為一手資料,當中提及到竺摩法師詮釋與講解佛教教義教理,透露竺摩法師自身的弘法理念,例如〈談三寶〉、〈菩薩的人生觀〉、〈大乘心的啟發〉等,有助讀者詳盡理解竺摩法師理念以及演講特色。24本文亦參閱了另一本由同一作者而著的《雁蕩山僧——竺摩法師傳》,補足了《竺摩集》內欠缺的法師生平資料,包括學佛之機緣、離開浙江慈溪白湖白仙寺和故鄉雁蕩山而轉赴香港、澳門弘法之原因25,以及法師遠赴澳洲、美洲弘法的詳情。26樹仁大學歷史系區志堅先生首撰的〈「即人成佛」:竺摩法師的辦學思想及其在馬來西亞弘法〉一文,闡述了法師辦學的思想和理念,說明法師在馬來西亞辦學與他理念。27此外,謝明達編寫的英文書籍《運動中的僧侶:跨越中國南海的佛教與現代性》(Monks in Motion: Buddhism and Modernity across the South China Sea)記述了三位標誌性的僧侶,如何弘揚大乘佛法至東南亞地區,其中一位便是竺摩,書中高度評價他的貢獻。28謝明達的講座〈簡述新加坡的人間佛教歷史〉,當中亦提及竺摩在漢傳佛教及三慧講堂的貢獻。29陳慧倩的〈竺摩法師及其佛教文化與教育事業〉討論法師一生對馬來西亞的教育事業的貢獻。30另根據陳慧倩口述歷史內容更補足法師如何促使佛教在地化。31

從馬來西亞的背景與佛教關係方面,華人的遷移歷史與佛教信仰息息相關,他們的信仰因移民而轉移到馬來西亞。前人認為馬來西亞的佛教信仰是由華人移遷至此,落地生根。宋燕鵬的《馬來西亞華人史:權威、社群與信仰》為本文提供了馬來西亞華人史的背景資料,從十九世紀礦山錫苗隨着陸續開發,吸引大量華人聚居馬來西亞以礦工為業,例如福建人、廣府人和客家人,加上英殖政府推行開放的移民政策,所以華人佛教信仰的傳播亦以此地為開端;此書從大馬漢傳佛教寺院類型、佛寺公益活動、融熙法師的生平等去探討大馬華人的宗教與信仰之地位。32根據黃文斌的歷史訪談的內容中亦以此互證,華人移民史與宗教信仰遷移的關係。33然而,佛教即使跟隨華人遷移至馬來西亞,華人仍因為自身知識水平而誤解佛教,從陳志明的〈馬來西亞華人宗教:一般觀點〉(Chinese Religion in Malaysia: A General View)一文中,提及華人對佛教的稱呼片面,可見華人仍不知佛教為何物。34另外,劉聖軒的碩士學位論文〈馬來西亞漢傳佛教與當地華人的相互依存關係研究〉探討漢傳佛教與馬來西亞華僑的互動,以說明佛教於馬來西亞如何依存於社會。此外,張禹東、陳景熙等著的《華人社團與中華文化傳播》指出華人以「差序格局」式的紐帶,他國擴展華人文化,華僑在傳承中華文化方面,付出極大貢獻,可見法師以華僑身份弘法與時代背景互相呼應。35從東南亞華文教育之背景方面,溫廣益亦對此有所討論,例如在他主編的《「二戰」後東南亞華僑華人史》探討東南亞國家於二戰後因為國家相繼獨立而出現公民問題,即由於國藉的變化使華僑具有雙重身份,各國基於自身的政治因素而抑制華文教育,此書可以解釋法師來馬弘法之阻礙。36

從中港兩地的佛教背景可見法師初時在兩地流動弘法的原因,以及他在港澳兩地作出的佛教貢獻。侯坤宏編著的《浩劫與重生:1949年以來的大陸佛教》提到當時內地佛教處於內憂外患的局面,對內存在僧侶質素參差的問題,對外又受政治動盪的影響。37鄧加宙的《香港佛教史》又討論了香港佛教史的流變,從五十至七十年代的中國內地僧侶因為政治因素來港的情況,如何促進香港佛教發展,通過此書可以了解竺摩法師到港弘法之因由以及在香港弘法的過程。38

從以上資料可見,教育與宗教關係密不可分,因為教育是宗教傳播的其一之重要媒介,教育能使宗教弘揚得更深遠。學界一直關注教育與宗教的互動關係,就如林月琴的〈從宗教與教育的關係論宗教的教育價值〉提及宗教與教育是一種相輔相成的關係,因兩者性質和價值相近,即向上和勸善的導向,所以林月琴指若宗教團體善用宗教隱含的積極教育意義和教育價值,必能達至相得益彰之果效。39另外,星雲大師亦在自身的弘法事業中強調宗教教育的重要性,從楊玉輝的〈星雲大師宗教法治思想研究〉可見星雲大師重視當今社會中宗教的教育,因為他明白教育可以讓眾生更了解佛教,例如他曾言:

各級公私立學校應將宗教教育列為必修課程之一,讓人民充分認識宗教,進而選擇適合自己之信仰,以杜絕邪信、迷信等不當信仰之氾濫。40

他進而提出十一個有關系統地實行宗教教育的設想。41由此可見,學界與佛教界亦同意教育與宗教互動關係可以有助弘法事業的傳播。

可見學界均肯定法師的貢獻,但鮮有提及竺摩弘法的佛教理念與個人實踐。為此,本論文將以竺摩的理論與事功,以他所編寫的教科書為切入點,研究他在星馬如何把佛教融入大乘與小乘佛教的精神,並為馬來西亞建立人間淨土。

本章節主要論述在二戰期間中國內地和香港均受到戰事的波及,地方上的土匪四出侵擾令社會停頓,香港寺院精舍因為收容甚多的信眾而嚴重缺糧。中港雖然抗戰取得勝利,但中國內地旋即陷入內戰,中國佛教面對內憂外患的局面,對內的制度敗壞及對外政治不穩,難以復興佛教和擴大弘法範圍。42內戰戰事由華北開始逐漸向南方蔓延,所以國內的百姓都往香港暫避,當中包括知識分子、醫生、商人和僧尼,因而造成北僧南移的情況。43以1948年的倓虛法師來港初住正覺蓮社,後來因為中原軍事突變而令遷移的人數增加不下二千眾。44由於香港社會穩定、對外交通方便,可作為出國之中轉站,甚至有僧侶在港落地生根。45戰後五十年代為香港佛教團體興起的時代,不少道場和新式的佛教團體均開始於市區發展,展開各種的弘法活動,例如世界佛教友誼會港澳區分會和金剛乘學會等。46竺摩亦曾遊走於三地弘法,即中國、港澳和星馬,以三地的佛教背景為基礎,可以比較方式和研究出竺摩在三地弘法的預期成效和發展潛力,得以了解竺摩在三地弘法的難度。

第一節、二戰後三地佛教背景

中國在二戰後的1945年至1949年之間,佛教隨著國家政局變遷,中國各佛教的團體速請太虛大師等人到內地重振佛教。47當時部分佛教徒對中國佛教發展看法消極,亦指出戰後的佛教發展存在內憂外患。有關內憂,釋太虛曾指出中國僧侶質素參差不齊,分為四流:清高流、坐香流、請經流、懺燄流。48釋太虛又指佛教之衰,因佛教徒之無自覺,在僧伽方面,由於佛教制度之不良與教團之腐敗,無資格之標準而流於濫;入僧伽後,無規範之教學而流於愚;部分團體深受中國宗法社會之影響,寺院組織為變相之家庭而流俗,又指出住持佛教之僧伽,多數無識而散漫,49不知佛教為何物。至於在家信徒,也大多不明白佛教教義,但卻越俎代疱,行住持之職,向他人講授佛學。加上其他宗教團體與之競爭,以及政治團體的干擾,中國佛教遂變得千瘡百孔。中國內地雖有佛教會管理佛教事務,但組織並不健全,各爭私利,難以發展。佛教會所轄寺院,多不願捐款舉辦公益慈善事業,常以藉口推塘不繳納經費,致使會務停頓,名存實亡。佛教衰微的情況,從民初直延續到戰後,基本上沒有太大改變。50

至於有關外患,中國佛教一直受到政府以及其他宗教團體束縛或打壓,因此發展受到阻滯。國軍、中央機關、地方政府、鄉村士紳往往非法侵占各地寺廟,甚至用以安置眷屬,據為私用。例如1948年上海的玉佛寺、靜安寺等,軍警部隊經常挪用場地作軍事用途,因有駐軍而令宗教儀式無法在寺廟內進行,弘法事業因而有所延緩;武漢寺廟亦遭軍旅借駐以作軍事用途,因而某部分受到損壞如家具、門窗、地板,僧侶向中國佛教僧會整理委員反映與投訴後成效不大,51可見政府不重視佛教團體。此外,寺廟所籌得之款項基於地方舞弊,利用寺廟強徵房捐與警捐,例如定海、鎮海違反中央法令,通過迷信、經懺捐;而浙江省鄞縣各寺庵遭挪用承辦懺捐,標價每月最低一百二十萬元;又如於1948年因被熱河流亡學生佔據北平柏林寺後,寺中的佛像銅鼎等古物被盗空變賣。52最後,中國佛教團體不時會因為政局變動而受打壓。自抗戰軍興直到國共內戰以來,寺廟的僧侶人員數量有限因抗戰時期有日本軍人或國、共兩政黨混入寺廟假扮僧侶,以致中國軍隊不時抽查寺廟人員,逮捕涉事僧侶,所以減少了僧侶遁入空門。53由此可見,中國佛教的發展環境由於二戰及內戰時是為受到各方面的壓抑而不利發展。

相反,港澳佛教發展較中國內地良好,由於政局、地理、宗教發展環境理想。從政局方面,港澳於殖民地政府管理下社會環境安定。於1842年中英簽訂《南京條約》後英國正式取得港島並組織殖民地政府,宣佈香港成為貿易自由港;1860年以後九龍半島和新界相繼歸入英治。香港因為政治地位特殊,得以避開清末民初中國連串的政治動盪,因而成為華人地區中最為安寧的地區;另一方面,由葡萄牙佔取澳門後,同屬殖民地區,社會環境比國內的地區安寧穩定;541887年清政府與葡萄牙草簽《中葡里斯本草約》後便正式開始了澳門的殖民地歷史。55澳門與香港是殖民地,非由中國直接管轄,因而可以避免直接卷入國共內戰等戰事。從地理方面,香港位於中國南方沿海地區而自成一角,有利中國僧侶留駐過路。因為港英政府管治香港期間建立完善的交通網絡,又位於中國一角。56至於澳門亦佔有地理優勢,因為擁有天然地理屏護,57處於珠江三角洲的出口,毗鄰廣東省又鄰近香港。58清末民初時期部分會侶因為逃避戰亂賊匪,或受廟產興學與寺院競爭等理由,離開中國,同時又希望他日返回原藉,再圖發展,香港和澳門為他們提供了有利的容身之處,方便僧人出國或回鄉。59從宗教發展環境方面,香港因為港英政府行使「新界政策」而有利發展佛教。新界地區均受港英法律保護,而華人傳統習慣和生活模式亦得到尊重和保留,由於港府對新界地區當時未有明確的人口和土地登記,所以對於原居民和傳統宗教場所多採用容忍妥協的政策,因此僧侶遠道而來,自由開發宗教活動場所而不受管束。60至於澳門,雖然一早被葡萄牙強租成為東方天主教傳播中心,61但葡萄牙容許華人於澳門延續他們的宗教信仰例如佛教、道教,又容許他們建立廟宇等宗教場所,62所以華人宗教信仰保留發展的空間,有利發展佛教。因此,港澳兩地的華人社會、華人文化和政治寬容三方面為中國內地僧侶提供赴往的誘因。

值得一提是香港的條件是有利佛教的發展。於1945年8月,香港結束了三年零八個月的日佔時期後,重歸英國殖民管治,因而佛教活動復甦。因為當時社會百廢待興,急需救濟,故有利戰後的佛教活動以慈善活動和復興道場的活動為切入點弘法。佛聯會於1945年成立、1946至1947年分別創立大嶼山鹿湖的覺修、同修寺,加上寶蓮寺復辦傳戒,63以規復佛法,又於戰後振慰人心;1946年寶蓮寺住持於青山楊小坑復辦青山佛教學校、1948年志蓮淨苑側辦志蓮義學、翌年香海蓮社辦香海蓮社義學,為區內學童提供免費教育。64未幾,中國內地又陷入內戰,所以國內人民到香港避難,因而出北僧南移的情況,以倓虛法師逃避華北戰禍來港,初住正覺蓮社,繼而全國僧侶仿效倓虛法師南下香港,散居於東普陀寺、竹林禪院、鹿野苑、青山寺等地掛單,65他們漸漸在香港落地生根,繼續推行弘法事業。66由此可見,基於政局、地理、宗教發展環境理想三方面的因素,因此香港的佛教發展較中國內地良好。67

相反,星馬的宗教發展潛力未如港澳,但仍可弘傳。68星馬因為華人數量眾多而有利推動當地佛教。例如新加坡以福建人、廣府人為多,且不少華僑是為當地有影響力,例如南僑總會主席陳嘉庚(19874-1961)、虎標萬金油創始人胡文虎(1882-1954)、華僑銀行經理陳延謙(1881-1943)、前廈門大學校長林文慶博士(1869-1957)等人,他們認同華人的身份,所以他們願意為竺摩提供從教育與經商方面的協助,以推動星馬佛教69。此外,華人的佛教信仰,隨移民潮轉移至星馬,特別是馬來西亞。1860年前已有華人遷移至馬六甲進行經貿活動,直至1860年後當地開始形成一個龐大的華人社會,佛教信仰亦移植於馬來西亞,例如1800年於檳城建成廣福宮,亦即是觀音亭,70可見馬來西亞佛教因為華人的遷移而移植。可是,由於佛教於當地尚未普及,加上他們知識水平有限,因此出現儒道佛三教合流的情況,甚至有部分信眾混淆了觀音和佛祖。71華人稱佛教為「華人宗教」,以「拜佛」的稱呼取代歸信佛教,可見華人仍不知佛教為何物。72此外,寺廟和弘法人員早期是為當地社會提供超渡服務,非以弘法佛法工作為主。早在明清時代的華南地區便流行一種要求僧侶超渡亡魂的習俗,73而早期馬六甲的華人多為閩南人,即使遷移至馬來西亞仍舊保留固有文化和其習俗。74可見,即使馬來西亞建有佛教寺廟,但華人對佛教的認知仍非常片面。

法師是為一位不扣不折的大乘行者,一生為弘法事業為依歸,為其勞碌,同時又重視小乘佛教之道,曾稱大乘與小乘兩者不應摒棄其一。他以行動去推動以上兩種佛教之流傳,順應中國華南地區宗教社群的號召,呼籲在東南亞地區廣傳的印度佛教,竺摩法師以辦學教育最為著名。75

竺摩俗名陳德安,號雁蕩山僧,生於1913年浙江樂清,從小受到外婆與父親佛教信仰熏陶之下,對佛教漸感興趣,從而有意遁入空門,十二歲便於壽昌寺出家;1928年便依寧波觀宗寺住持諦閑法師受具足戒因而成為天台名家的弟子;直至1930年進入廈門閩南佛學院深造,成為太虛的末座弟子,其後一直受到太虛與芝峰的指導下潛心學佛。76直到1933年竺摩從閩南佛學院畢業後隨即侍太虛赴廣東潮汕地區等地弘法,後來出任《海潮音》雜誌主編助理,不久他轉入武昌佛學院為研究員,兼任世界佛學苑編譯員,相繼在佛教刊物上發表大量的佛教論文,在國內佛教界開始嶄露頭角,1934年竺摩跟隨芝峰到寧波白湖金仙寺白湖講舍,為助理教務。77

由於政治變動,法師轉移到中國、香港參與救援活動,弘法地區自中國內地遷移到港澳兩地。1937年盧溝橋事變,他毅然中斷學業,先後參加「慈溪抗戰後宣傳組」的工作和武漢「僧伽救援隊」。解散後又在中國各地奔走,參與其他抗日救亡活動。781938年跟隨釋慧雲南下到廣州,即遭到日機的空襲,所以轉乘廣九鐵路火車到香港後,他遂聯同其他法師成立「香港佛教救濟難民會」,79機緣巧合下編輯佛教刊物《覺音》(原名《華南覺音》);同時,於1939年法師受澳門佛教居士林之邀於澳門創辦「佛學研究班」,開講《維摩經》,此時引起佛教界迴響,加上他主編《覺音》引起民群以及佛教界的愛國精神聲名大噪。80此後法師先後應邀擔任澳門寶覺佛學社導師、香港欐霞佛學院副院長兼教務主任,並於1951年創辦《無盡燈》,一直受到中國內地、港澳讀者歡迎。81法師從內地到來港澳,本是代表內地的佛教界在港澳地區籌款,以救濟難民,為抗戰救難而奔走,後因港澳佛教善信多方懇求,加上內地與港澳地區形勢惡化,滯留於澳門弘法。

法師再次因應各地的邀請而離開港澳,將弘法地點轉移東南亞。1954年應泰國龍華佛教社社長林德潤之邀,赴泰國主持太虛舍利入塔大典及宣講佛經,順便考察泰國的佛教制度,以及在曼谷舉辦個人的書畫展覽,對外宣揚佛法。82同年,他從泰國曼谷飛抵馬來西亞檳城,因為應聘就任菩提學院導師,兼授菩提中學佛學課程;同時自編《初中佛學課本》作為教材加以講學,港澳及東南亞各佛教中學很快便採用此教科書,成為各地佛教中學必備的教科書。83法師還受邀擔任新加坡多個佛教社團的導師,1957年他又受邀至夏威夷擔任中華佛教總會導師、檀華寺住持和啟華學校校長,直至1959年回至檳城後,他籌備了馬來西亞佛教會,被公舉為主席。1962年率眾創建三慧講堂,開展講經弘法活動,使佛教袖膜拜形式轉向學佛聞法,1970年又創辦了馬來西亞佛學院並出任院長,他頻頻論星、馬各地寺院弘法演講,如妙音寺、例寶寺、觀音堂、菩提心和佛緣林等地弘法,因而掀起星馬兩地佛教熱潮。84竺摩法師在馬來西亞的佛教貢獻突出,所以被稱為「大馬北傳佛教之父」。1998年檳城元首向竺摩封賜DMPN高級拿督勛銜,是馬來西亞首位僧人榮獲政府最高封賜;最後卒於2002年並於檳城舍報。85

第一節、太虛法師與竺摩法師之聯繫

在法師弘法事業開啟之前,太虛法師(1889-1947)可算是法師的啟蒙之師,引導他的自成一套的佛教理念。在機緣巧合下,太虛法師將竺摩法師納為末座弟子,期間他吸收了太虛對人間佛教的抱負以及實踐之動機,因而決心改革佛教界。因此,法師求佛於中國的時期最為重要。

太虛一生與佛教結緣,出家後決心從事佛教革命,86機緣下與竺摩結為師徒關係,對竺摩的人生影響極為深遠。太虛俗名張淦森,法名唯心,是為浙江海寧長安鎮人,8716歲出家,受戒於寧波天童寺,曾受教於諦閑法師、道階法師,佛學淵博,精通各宗各派思想與經典。88他師從南京祇洹精舍的楊文輝(1837-1911)和蘇曼殊(1884-1918)。於1912年中華民國建立後,太虛是為領導者去帶動佛教復興運動,主張改革寺院制度和促進教育;由此展開了佛教團體而聲名大噪,於1922年創辦武昌佛學院;翌年則成為首任世界佛教世聯會的佛教協會會長;於1927年當選繼位惠泉任南普陀方丈修道院和成為閩南佛學院院長。891930年夏,竺摩入讀閩南佛學院;1932年春,太虛回院講學,並且舉行甲乙兩班同學會試,竺摩於試中名列第一;另於,太虛主講《佛教的教史教法和今後的建設》,竺摩為此所作的筆記被評核為優等而入選,而太虛法師對此親筆留言:「守志(即竺摩前名)思清筆雅,為少年之秀,若能多習禪,廣培福壽,則前途不可限量。」90以作勉勵。竺摩受到太虛之鼓勵因而勤加學習佛學。

太虛對佛教的改革思想影響其弟子的理念,弟子決意承繼。「人間佛教」為太虛一生主要的佛教理念。91例如他曾解釋佛教社會化之意,以闡述人間佛教實際推行實踐的概念。92竺摩亦曾對「人間佛教」的教義作出闡釋的簡介,例如:

人間佛教,是指佛法說在這個人間,非為天上或他方世界的眾生而說的……93秉承佛陀的思想加以深入的研究體驗而契其理,復由淺出作適應時代的宣傳而契其機,揭示人生佛教的真義,同時糾正了過去佛教在中國的弊病⋯⋯其一是不注重生時自學做好人,只偏於求死後好,做個好鬼。而今人生佛教,就是根據佛教救世鬼原義,要把偏求死後好的觀念,轉過來重視現實人生,先把人做好,多修善積德,直由人生而增進佛果,中間不走彎曲的路徑,直截了當地達到由學佛而成佛的目標。94

同時他又提出在人間佛教當中具有兩大原則,即「契理」和「契機」。95他指:

契理指所有東西都必須合乎佛法的根本道理與根本精神,如果違背了這一條,那將不成其為佛教。而在契理的同時還必須契機,所謂契機, 那就是要隨順時代的變化和大眾的不同需要而不斷地更新發展自己,並應機接物,方便施教。96

對於太虛的貢獻,學界認為太虛是中國佛教改革和復興的推動者,由於佛教在當代的復興有利「人間佛教」的理念,97所以太虛在中國抗戰勝利後積極復興弘法,恢復成立佛學院、東歸主持和講經。98對人間佛教的提倡更是令人平衡了「契機」、「契理」的原則,99從而重新帶出入世精神。

另外,從法師的言行和弘法事業,足可見與太虛法師之為同聲相應。他在出家前中國佛教正是經歷內憂外患的局面,促使了釋太虛推行佛教改革以及人間佛教的覺悟,所以直到竺摩拜認太虛門下後,太虛以人間佛教理念為教材傳授眾弟子。改革中國佛教弊病方面,竺摩與太虛一樣持相同看法去解決中國佛教問題。中國佛教當時正面對僧侶凋零、居士佛教興起為內憂;而外界欲借寺廟產業辦學意圖、西方科學與宗教(基督教)對佛教的威脅為外患,太虛與竺摩決以根源著手解決內憂外患問題,積極培養弘法人員為始,例如太虛表示住持佛法之責在僧眾,而竺摩亦表示「出家眾住持佛法,在家居士護持佛法」,師徒二人對其看法相同,以解決中國佛教之內憂。100太虛以基督教為鑑,反思中國佛教組織鬆散之故,反駁宗教之必要及西方對佛教的批評;竺摩於同年發表的文章中指西方宗教青年會的蓬勃發展,對中國佛教有正面的借鑑作用,鼓勵「新青年化的佛教」救濟「中國貧弱而老年化的佛教」,以此解決中國佛教外患。101另外,竺摩曾在《華南覺音》的專稿中引用太虛的演講內容:

太虛說:「我所宣傳的佛學思想,為適應現代世界人類的根機起見,約為四項:一、科學的佛學,以最新的方法研究佛典,並以最新之各種科學的發明來證明佛學的真理;二、實證的佛學,以禪宗或瑜珈的方法,對於哲學家所討論的最高問題,予以實際證驗之解決;三、人生的佛學,即從完成人生發達人生的向前進化中,走上自他兼濟的大乘覺路;四、世界的佛學,解除佛教向來在各時代各方土各民族所傳的各種文字各種宗派的偏執,以成為世界人類同解同行的佛學。」大師想把全部佛法在現實世界中活用起來,所以懷抱這種絕大宏願,不但把各宗各派的佛學融會成整個的佛學,並曾努力將中國的學說和西洋新舊的學說拉到佛學上來而建立其世界新佛學的王國。102

可見竺摩肯定及認同恩師的佛教理念,而大師對人間佛教之理論可從竺摩在馬來西亞弘法之實踐當中體現出來,例如竺摩成立三慧講堂、馬來亞佛教總會、馬來西亞佛學院,另外又推行菩提學院以佛教辦學之理念、為菩提學院成績優異的學生提供獎學金。103此等實踐之行與太虛提及的佛教社會化相符,以組織、教育、慈善方面切入,從而推動佛教,可見竺摩受到太虛大師理念的影響,因而從之。另外,竺摩於1933年在閩南佛學院畢業後,一直受到太虛的重用,正值太虛應廣東、潮州、汕頭等地佛教善信邀請前往弘法,並讓竺摩隨侍並文字記錄等。104從人間佛教理念方面,竺摩是跟隨太虛學習已吸收其人間佛教的理念,加以承傳。105而竺摩於1975年在馬來西亞三慧講堂再版《人生佛教》一書而寫的序,是闡釋人間佛教的真義,亦與太虛法師提及的人間佛教定義吻合,106可見竺摩對人間佛教理念之掌握以及應用。

還有,太虛的教義和愛國精神也影響竺摩的救國的愛國思想及行為。太虛曾於《佛法與救國》提出「因緣生義」、「無自性義」和「大悲心義」的教義,指出不論僧侶還是信眾都應要共同維護國家的安全,1933年後太虛就此推出數十篇,推及佛教徒應當保衛國家的文章和演講,希望信眾可以達至「捨己利人,去服務於人群、社會、國家」的大乘精神。107受太虛的愛國精神影響,竺摩決意參加由太虛於1937年成立的「抗戰救護隊」,體現佛教的救世精神和慈護生命的宗旨。108翌年,竺摩因為避開戰火而轉折暫居於香港,期間成立「香港佛教救濟難民會」,其後更於文章中透露參與抗戰的決心:

熱烈的感情壓制我的一切,於是我就想在中國為和平奮鬥而抗戰的時期中,去過一種比較有意義的生活,與大乘佛教的精神既不相背,同時亦盡個人救國比較切於實際的一分天職。就在這個前提下,我和老同學們去參加過民大受訓……109

由此可見,竺摩受太虛所影響,堅持實踐大乘佛法的精神和愛國主義的主張。

太虛對南傳佛教的事功豐富,致力弘傳普及佛法之行,感染了竺摩。他一生致力弘法事業因為他了解宗教行為是心靈、精神實踐與改變的重要依據,且他期望以弘法去承擔社會責任因為他明白個人努力將為改革佛教、弘法會令社會秩序產生巨大影響。110太虛實踐自身對人間佛教的理解,於1926年起往新加坡,接連弘法、出席歡迎會之演講等,在新、馬兩地的佛教埋下了佛教的善因緣,在與華僑富商胡文虎、陳嘉庚會面交流後,初步體會到語文因素是為弘法之其一關鍵,其後於1940年率領中國佛教國際訪問團,出訪東南亞及南亞等地區,此行是為了促進中國對東南亞雙邊佛教界的良性互動,如宣傳抗日救國、團結御國國策、揭露日寇的暴行及陰謀;訪問團先後到訪仰光、新德里、科隆波、新加坡、吉隆坡等地,與各地佛教眾人士交流。除了在不同地方成立中馬佛教文化協會,緬、錫、新、馬等地外,更發表有關人間佛教的演講議題例如:〈在家學佛次第〉、〈菩薩行與新生活運動〉、〈佛教與中國女學〉等。111可見他的眾弟子受太虛的人間佛教的理念而影響,跟隨大師到東南亞(特別是馬來西亞)弘法以秉承他的佛教理念,慈航、演培、法舫法十師,當中亦包括竺摩法師,他們因順應太虛本身曾到馬來西亞播下最初的種子。112太虛對人間佛教弘揚之實踐其一是帶動弟子弘法為始,亦是竺摩到訪東南亞地區其中一個機遇。

太虛的人間佛教理念,為日後竺摩的弘法事業提供了指引,同時又帶動弟子及展跨地區的弘法事業,令竺摩得以初步認識弘法系統及弘法概念,因此他日後的弘法事業,其實具有承先啟後之作用。

第二節、芝峰法師與竺摩法師之聯繫

芝峰法師(1902-1971)是為竺摩師叔,113同屬太虛門下。因為他曾指導過竺摩學佛,他亦是讓竺摩拜認太虛大師門下之助緣。

芝峰以竺摩師長的身份培養他對佛教的理解和興趣。芝峰生於1902年,是樂清市象陽鎮深河村人,年少出家後來享譽僧林的高僧太虛的高足;曾於1925年白雲上人送竺摩到溫水州永嘉普覺寺時為竺摩守關。114竺摩法師先於壽昌寺遁入空門並成為沙彌,白雲上人覺其天資聰穎因而轉送他至普覺寺;芝峰順理成章成為竺摩的師叔,而他見竺摩少時聰明好學,便教他讀古文詩詞,還教授他《始終心要》、《永嘉證道歌》等禪宗典籍。115芝峰對竺摩之指導是為天台的教義。

芝峰是竺摩拜認太虛大師門下之助緣。芝峰在1930年任職教閩南佛學院的教務主任,曾經四明回到寧波觀察宗寺,拜謁諦閑法師,因為芝峰非常欽佩太虛,所以囑咐他轉學到閩南佛學院深造,從而接近太虛,此亦是竺摩之心願,所以竺摩正值十八歲便跟隨芝峰首次到來廈門,因而成為太虛的學生。116可見芝峰是竺摩接近太虛的助緣,種下竺摩日後弘法之因。

芝峰是以師長的身份指導竺摩,提高了竺摩的佛學熱誠。由太虛回院舉行甲乙班僧試後,竺摩編寫一萬五千餘字的《成實論概要》後讓芝峰評閱,而他亦評論了自己對此的學術成果,他指:

要精三論般若需先讀成實;要探識瑜珈⋯⋯而這篇著作,雖未見得精深,因敘述有方,可在這裏窺得全部論文的面影。再能遠窮有部,進讀法性經論,然後回來衡評淺深,自能洞若觀火。117

芝峰評價和點撥了竺摩初部著作,使竺摩更加用心鑽研經論,進步神速。118

可見,芝峰是竺摩學佛的生涯中的推動者和教導者,為他弘法事業種下善因。

法師到訪過不同地方弘法,主要地區有三,先是跟隨太虛法師到中國弘法,後來受邀至港澳兩地出席演講,最後定居至馬來西亞以及走訪新加坡從事佛教教育工作。縱觀竺摩法師整個弘法事業,由演講弘法到提倡辦學,由編輯佛教刊物、教科書到詩畫創作,一整個過程皆環環相扣,弘法與編輯事業相輔相承,可見他的弘法事業實有一套自成一格之系統。竺摩南下到港澳弘法,其實初步了解弘法但未有理論,直至化教義與教育靈植根於東南亞地區後才體現出竺摩的一套弘法系統和理論,並且把教科書的內容理論實踐,以身作則去培育菩提幼苗。

第一節 、南下往港澳弘法

國難當前,法師於1937年原本跟隨太虛到中國武漢參與抗戰活動,以體現佛教的救世精神。豈料轉折之下,到達香港和澳門延續弘法事業。當時竺摩已初步了解弘法的系統,運用親身演講和佛教刊物弘法,開始組織為一套完整的理論而行之。

法師由中國內地轉至港澳兩地,為抗戰籌務善款以濟難民,因為戰況以及兩地善信懇求而滯留。119他正前往武漢參加太虛設立的「僧侶救護隊」途中遇險最後順利逃脫和加入救護隊,但翌年因為前往廣期間而受到日軍空襲,竺摩與釋慧雲則轉乘火車到香港避難;赴港後竺摩積極參與救援行動例如成立香港佛教救濟難民會,並且當選為香港佛教救濟難民會兼駐會辦事,120期間法師深刻的體會到大乘佛教濟世為懷的精神和弘法事業的重要性,且啟發他探索到弘法的方針。121因為佛教提倡的和平正正與他經歷的戰爭成對比,所以認為亂世中必須以佛教的和平觀解決,如果人人修得正果,理解和平的重要,也許戰事就能得以平息,此亦是竺摩弘法的動力之一。

此外,法師在忙於救援、弘法行動的同時,亦不忘以文載道、以文弘法,例如他於1938年積極向《大公報》、《宇宙風》、《大風》等投稿,以反映佛教僧侶界抗日救難的情況,以體現佛法不離世間法的體現,122隨著國內戰火蔓延,內地許多法師赴港暫避戰火,例如演培、妙欽、達居、松慧、白慧等人,一同居住於青山的彌陀閣,竺摩亦在此與《覺音》雜誌結緣因為雜誌隨內地法師來港而遷移到青山,從而在港澳兩地流傳,加強與內地的佛教文化界的聯繫;當時適逢太虛法師大壽,竺摩答應編輯其紀念專刊,最後連續刊登了太虛曾在內地講經弘法和倡導佛教界抗戰救國的動態、言語等,因而引起港澳和海外的佛教界的迴響,竺摩曾道:

談到這刊物,它的產生和我沒有什麼關係,但是它的連續維持,自從第七期我編了太虛法師專刊以後,都在文稿方面和我發生了些許關係,因此也曾經使我時常想到它。123

從此法師借以刊物弘法達致三大功效,即為抗戰呼召、激發佛教界愛國精神,以及弘揚佛教教義。除了弘法,法師亦在此討論僧侶問題,例如在1940發表的《僧救事業的回顧和展望》一文中表達:

所謂佛教,就是佛化的教育,可以的分成兩部:一部慈悲和平的感化的教育;一部是大雄無畏的威猛教育。由於佛教的根本宗旨在於和平,因而佛陀關於慈悲的教義,得到不遺餘力的提倡和發揚;而大雄威猛的硬性教育,金剛降魔的鬥爭主義,往往成為慈悲教義的附庸。這實際上是一種嚴重的偏差,毫無疑問地需要更正過來,大尤其是在這樣的抗戰救亡的時代,廣大佛教徒,特別是寺僧,應當發揚佛化教育的大雄威猛、金剛怒目。124

從上文可見竺摩早在編寫《覺音》之時,已有整頓佛教界的初步意識,又同時提出辦刊思路:

一、想多我理論文字,如專門研究佛學心得的學術理論,建立佛救新思想的時代理論,適應佛教大眾化的通俗理論。二 、多載佛救文藝作品:如小說、戲劇、詩歌。三、多載時事評論,包括佛教內部的時事,和外界發生了有關佛教的時事,或學理言論的評迷。其他:生活在論陷區裡的同胞們,布望能就實地的生活思想所得,寫出富於正義感的文宇,來佛化人,來推動感化教育:獻身戰地做宣傳救護工作的同志們,亦布望就實地生活所得,寫些內容充實的稿子,使遠在海外的僑胞,可以從中探析祖國的同胞們在劫難中所表現的大乘行者對於社會人類服務的精神。125

為了更有效宣傳佛法,竺摩在講經之餘,1951年8月在澳門創辦《無盡燈》佛教文化雜誌126;他以《點著無盡的心燈》為題,在創刊詞中寫道:

法會內講說之聽眾,大都是「已生信者」和「已生善者」,則需要文字刊物之傳遞,使其未信令信,未善令善,方能達到我們宣傳佛法的任務;則為弘揚佛之真理,表現佛的精神,文字刊物多量地產生亦為現代時勢和現代思清所必需⋯⋯所以「無盡燈」的意思,是以一人之法,輾轉開導百千萬人而無盡,如一燈而燃多燈,燈燈無盡,光光不絕。127

可見,法師有意擴大佛教文物傳教的效益因為他了解軟性宣傳的利處。

竺摩師承於太虛,所以繼承了太虛的「人間佛教」理念和弘法精神。他後期在東南亞弘法的道路上曾編寫佛教的教科書——《初階佛學讀本・第一至三冊》,參考其內容可見竺摩一直弘法的理念和一套實踐,他希望學佛者可以履行學佛的目的和任務就可以達成人間淨土,希望學佛者可以除了為自己解決自身的痛苦尋求落果之外,亦希望學佛者可以上求佛道,下化眾生的期許,弘揚利他精神,例如第三冊的第十一章〈菩薩的四攝法〉:

菩薩梵語「覺有情」,卽是覺悟的眾生,因他能發菩提心上求佛道,下化眾生。上求佛道是自利,須修習上面說的五德;下化眾生屬利他,須修習四攝的法門⋯⋯一、布施攝:有財施、法施、無畏施。卽在經濟上,學識上,精神幫助他人,叫做布施。128

竺摩運用四攝法,即布施、愛語、利行、同事,換言之是在東南亞地區開講和辦學,以傳遞般若以及般若之重要性,透過辦學和開講植根菩提能覺的智慧於人心,小則解決煩惱障,大則超脫人生和肉體的苦難為弘法的目標,他的弘法事業與活動一直都是貫穿四攝法當中的布施、利行為主。例如於1939年竺摩受邀到澳門佛教功德林,擔任「佛學研究班」導師演講弘法便是布施的體現,竺摩期間講解了《三十唯識》、《因明大疏》、《解深密經》、《維摩經》;其中他極力推崇《維摩詰所說不可思議解脫經》,因為這是一部大乘經典,譯到中國來已有1700多年。129竺摩法師指:

在「講解緣由」中說:「本來是想講《觀無量壽經》的,因《觀無量壽經》說有十六行觀法,是觀想極樂淨土的依正莊嚴。」而修淨土的人,雖於專修上有所取擇,但不應偏執於任何一邊而說某淨土好,某淨土不好,須知得旨觀通,頭頭是道,背理執著,處處障礙。何況淨土既是唯心、唯識,心識中一旦有分別妄想,未能清淨,就一定得不到淨土。130

竺摩弘揚人間佛教時,有自己的想法並選取符合「人間佛教」理念的演講經籍,並且在演講後重新整理出版《維摩經講話》,芝峰法師在為其撰寫的序中,肯定和讚賞這部著作的價值。131由此可見,竺摩南下到港澳弘法的行為反映出他對佛教弘法系統、進程、步驟有初步的概念。南下到港澳弘法及救援事業可謂竺摩弘法的萌芽期。132

第二節、化教義與教育靈植於東南亞地區

在1954年竺摩受到泰國龍華佛教社邀請,主持太虛舍利入塔大典及宣講佛經之機緣下,弘法的路線因而轉移到東南地亞地區,133同時藉此發展其辦學教育理念,隨著他的實踐經驗日漸成熟,可謂竺摩弘法的成熟期。

竺摩認為學佛者應排除萬難弘法,爭取三不朽機會,就如玄裝法師身冒艱難、萬里孤征,溝通中印文化,澤及古今眾生,竺摩相當尊敬玄奘法師,他認為世人真正需要紀念的是其意義與價值在於他的精神慧命,例如他在馬來西亞三慧講堂演講:

奘公生在盛唐之世⋯⋯他的精神慧命,當然是永久常在,就是他的肉體靈骨的舍利,也還成為世人永遠崇仰的對象⋯⋯不但是佛教之光,亦是中華民族的歷史文化之光,爭著供養,視同國寶,深知其中的真價所在。134

又就如他在教科書第一冊的第一、二章節描述釋迦牟尼佛捨棄王子的身份,做苦工修苦行。所以竺摩於1945年抗戰結束後,大病初癒的翌年夢見菩薩指示:「南方世界,汝有千萬可渡之機……」135加上自己適逢應聘就任菩提學院導師,且教授菩提中學佛教課程,竺摩視之為弘法辦學的兩大契機。因此,他決意轉移到東南亞地區即馬來西亞、泰國、新加坡等地弘法,並且展開教育事業。由於東南亞地區政府對漢傳佛教的態度,不如中港澳熱烈,所以弘法具有一定的難度,但早在二戰前的移民政策令各地的華人分佈平均,而華人多為以佛教信仰為基礎,所以該地二戰前仍建有寺廟,例如馬來西亞的觀音堂,以致於各大法師即使到該地弘法亦不至於無人問津。136即使法師在地弘法受到當地華人的歡迎和華商的支持,但當地政府並不鼓勵華文教育,無疑阻礙了弘法事業的發展,因為弘法內容與途徑以華文教育為主,就如經文、佛理均以中文講解和刊登,更何況竺摩等人期望以華文學校為弘法載體,可見華文教育與弘法活動息息相關。可是,馬來西亞英國殖民政府於1920年頒布了《1920年學校注冊法令》以監察華校,阻止師生參加一切政治治活動,137又於1961年發表新教育令改變華文學校的制度,剝削它們的補貼,並且改為「獨立」學校,馬來西亞政府並不承認華文學校的畢業證書。138因此,50年代的馬來西亞佛教猶如一片開荒田,因為檳城初時不但沒有專門的僧伽學校,就連普通社會的佛教學校也未曾建立,但法師並未因要面對全無佛學知識基礎的泰國華人青少年而退卻。他曾在泰國考察,得知泰國的華人有三百萬多人,不只欠缺華文的大學,更連中學也沒有,只有寥寥可數的華文小學,1932年泰國中華總會曾經辦過一所中學,但只有七八年的時間就停辦了,是因為當局恐懼青少年華文教育程度提高,認識自己的祖國及中華文化所以加以限制,迫使華僑中學倒閉,他對此感慨不已因而來到馬來西亞,任教時深感自己肩負的責任重大所以決心從啟蒙教育施教著手,樂育菩提菁莪。139自此,他長期駐錫,140把佛教的種子以檳城為中心,遍播各地。141由此可見,竺摩正是迎難而上,排除萬難弘法。

竺摩秉承「辦佛教中學宣傳教理」的目標在馬來西亞辦學,是為了擴大佛教群眾至青年。由於當時欠缺一套完整的佛教教科書或教材,所以竺摩親自編寫於1958年出版的佛教科書《初階佛學讀本》。自教材問世,得到各地社會迴響,港澳及東南亞各佛教中學均有採用,此教科書成為各地的佛教中學必備的教科書。142此三套課文章節的文字淺白、編排巧妙,層次由淺入深,第一冊以佛陀一生為主題,讓讀者初步認識佛教的來源;第二冊以「意」為主題,讓讀者掌握佛教的基本教義;第三冊以「業力」為主題,昇華讀者對教義的理解,從而達致學佛者理想境界,而竺摩在每一章課文末段均會設立數條問題,讓讀者重新思考每章課文的內容重點,幫助讀者將書中內容融會貫通。143

此外,很多學者指出教科書是知識傳播的重要媒介,從竺摩法師編寫教科書,可見竺摩以教育弘揚佛教的意識。根據美國學者邁克爾.阿普爾( Michael W. Apple,1942- )的〈文字與政治文化〉提及教科書的重要性:

教科書,無論好壞,均支配著學生的學習⋯⋯教科書是學生首本閱讀的書籍,甚至是他們唯一一次閱讀的書籍。因此,公眾普遍對教科書的要求和印象均是具權威性、準確性和必要性。與此同時,教師亦依靠教科書以組織授課內容。144

可見,教科書是教育體系中不可缺少的一環。法師自編教科書的影響舉足輕重,因教科書是教育重要的媒介。整個教育系統是以教授、教科書、考試三為一體。五、六十年代的科技並不發達,互聯網尚未普及,因此教育界以教科書為標準,即使考試作答範圍也是教科書的內容,可見教科書佔其一席位。法師深明教育必先要具一個有條理的系統,因此善用教科書,以灌溉「菩提種子」。至於教科書內容方面,法師自編的《初階佛學讀本》內容包含他弘揚佛法的理論及自身實踐的重要性。145竺摩南下香港觀察到香港基督教的團結和系統性,他認為佛教團體應該是紀律化、組織化、秩序化,146分工合作推動佛法基於《初階佛教讀本》把佛教徒的弟子分為七類,各類應該各司其工。在書中第二冊第十章〈佛教徒的類別〉闡明佛教徒施其職,分工明確的好處:

在佛教的教團裡,把弟子分成這七類是很有道理的︰一則使弟子們各有所持的戒法,不相混雜,能令團體有紀律化、組織化、秩序化,生活過得整齊清淨;一則各有所學,各有所專,又能分工合作,推動佛法,利濟大眾。如出家眾,無家庭拖累,可以專修佛學,主理弘傳佛法的工作;而在家眾是有家庭負擔,未能專心致力佛化工作,只宜近事三寶,護持佛法,多推動佛教的社會事業,發揚佛陀救世的精神。147

書中第十一章〈教團生活的準則〉,竺摩又詳述佛教團體的實質指引,以達致前章提及的好處:

佛教徒雖有七眾弟子的分別,但在團體生活的原則上,是有一個共同的標準,這個標準叫做「六和敬」。就是有六種規則,能使大家過的生活是清一色的,互相敬重,和諧合眾,清淨快樂。一、身和同住;二、語和無諍;三、意和同悅;四、戒和同修;五、利和同均;六、見和同解⋯⋯這六和雖有六種,亦可攝為兩種,卽理和與事和。如見和同解,卽指大家所證悟的真如理性,也就是對人生所認識的真理,是只有一個,沒有兩樣的,故在思想方面,自然能趨於一致;其他的五和都是屬於事相方面的。思想旣然統一,行動自然也趨於一律,這也是必然的道理。所以,佛教徒的六和生活,不但可為佛教團體的生活準則,也可為普通社會一切團體的生活準則⋯⋯因小自團體的鬥爭,大至世界的鬥爭,其發生的原因,多在經濟失其平衡的支配,和主要的思想不能統一。可是佛陀在二千五百年前,已擬出團體共同生活的原則,和平共處的要素,使後世一切團體生活的原則,都不能越此「六和敬」的範圍,他的智慧和才力,不可謂不空前驚人了。148

竺摩以身作則,先實行佛教内 「忍」的觀念,以個人行為推及至群體。他常向信眾和學生宣揚「忍」的觀念,曾言:「佛聽了很為感動,同時也很歡喜,認為自己過去所修的『難行能行,難忍能忍」的大乘行門,如今也有人在實行了。」149同時又舉例「忍」的事蹟以感化人心,例如與眾說明曾有僧人被誣告失款責任,但為求平息事端因此選擇忍受罪名而離院,最後查明與該僧無關,該僧因為難忍能忍而受人景仰。150法師於1954年本著團結佛教界的目標而叮囑主編超塵法師在取稿方面以弘揚佛理為主,避免發表包含人身攻擊或引起爭議的文章,以減少佛教界內的爭論,151維持和諧氣氛為要。此外,竺摩在編寫出版《覺音》之際亦受到讀者來信攻擊和質疑,指竺摩出版《覺音》的帳目混亂,因而質疑法師有私吞經費之嫌,並冠以「蠹僧」之污名,但竺摩以一封公開信澄清,並邀請中傷者親臨負責編輯和發行的工作,152他在處理佛教界內的爭論是以「難忍能忍」的理念去解決。

另外,他為了解決當時馬來西亞佛教界的不團結,因而成立馬來西亞佛教總會(簡稱馬佛總),目的是為了做到「六和敬」的教團生活標準,重新團結佛教界。在馬來西亞佛教會成立之前,竺摩指當地的佛教界可謂「一盤散沙」,因為佛教場所和人員缺乏統一的管理。由於戰後英殖民政府實施華僑居民登記證,所以決定長期居住的僧侶才會買地建寺,以致僧侶人口流失,造成寺多僧少的情況,因而引起英政府的注意而加以管制佛教場所,此舉不利馬來西亞的佛教發展。153因此,佛教場所與弘法人員沒有恰當的配合和分配,信眾無所適從。直至竺摩於1959年4月19日成立馬來西亞佛教會,並宣布檳城的寺院例如白衣堂、祥雲菴、寶月宮、青龍宮等部分場所已經由出家人住持。154除此之外,竺摩為了壯大寺院的力量,將齋堂歸入管理範圍,擴張管理弘法人員的覆蓋度包括和尚和齋姑。155竺摩把佛教界的場所和人員集合和統一管理視為實踐「六和敬」的第一步,亦即是他所提倡的組織化、秩序化佛教團體。其次,馬佛總成立後,竺摩把當地的會內劃分不同事業以負責不同的功能,例如弘法、教育、修持、福利和出版佛刊物《無盡燈》等,156由此可見,竺摩有系統地管理佛教界,以便擴大馬佛總的力量和團結佛教界。

竺摩法師對馬來西亞的佛教貢獻甚大,許多學者高度讚揚法師,因為他不僅擴大弘法的範圍,更深化人間佛教對信眾的影響。

其一,法師藉佛教去保存中國文化,融合佛儒思想、弘法內容和佛教教育理念,以中國文化喚起華僑對祖國的國家認同感,有助傳承中國文化。他曾應檀香山華僑教育聯合會之邀,演講《從華僑興學談到儒佛教育》,提及到在各處開辦華文學校的原因在於傳承華人文化與不忘本:

一是我們是中華民族我炎胄,提倡興辦華校,發展華文教育,才是數典不忘祖;二是因我國的文化教育,與人生的倫理道德,有著四五千年的優良傳統,承先啓後,應當是這一代華人的責任,是義不容辭的。157

此外,他以孔子的教育學說與佛教的教育互相比較,認同儒佛之理可以相通,世出世法,不妨互融,他曾言:

佛教雖旨在出世,乃基於五戒十善的世間一切倫理道德而言出世,即入世而成出世,非離世間善法而另有憑空超然的佛法。世間善法的昇華、淨化,張而大之,擴而充之,臻於至善至美,即成超乎現實而又切合現實而又切合現實的佛法了。158

又融合儒家思想和弘法演講內容,以互相比喻的方法融合兩者概念,令信眾容易理解和吸收。1979年7月他在檳城的三慧講堂演講《佛教的十法界觀》,以佛教的教理十善法十惡法比喻為儒家思想的仁義禮智:

是知五戒雖同為人倫應守之道德 ⋯⋯而此為五戒,亦即儒家所說的「五常」:不殺生故「仁」,不偷盗故「義」,不邪淫故「禮」,不妄語故「信」,不飲酒故「智」,同樣是人倫應守應行的道德。159

另外,在興辦佛教場地方面,法師亦體現具通融佛儒。他以「講堂」命三慧講堂而非以「寺」或「廟」去命名,說明他初次使用該道場目的是旨於興辦教育,說明他認為三慧講堂是所做教育的寺廟,160而講堂以「三慧」為旨,希望通過講學方式,教導信徒依聞、思、修之次第證入法之實相。161這與儒家思想重視教育的理念不謀而合,可見他使用佛教場地興辦教育的意圖。

還有,法師又以盂蘭文化帶出孝道的重要性,解釋佛教提倡盂蘭的意義,曾在馬來西亞丹絨馬林馬華公會演講言道:

佛囑目連舉行盂蘭盆會,設供祈福,超荐父母,含有報恩的意義,也是孝道的思想提倡⋯⋯(一)儒家孝道為本:自堯舜禹湯文武周孔以來,都是提倡孝道,所謂「百行以孝為先」;(二)佛教孝名為戒:佛教的戒律,對於孝道,極為重視。《梵網戒經》:「釋迦牟尼佛,坐菩提樹下成無些正覺,初結菩薩婆羅提木戒,孝順父母師僧三寶。孝順至道之法,孝名為戒,亦名制止。⋯⋯盂蘭盆為目連救母,設齋供僧⋯⋯凡是正信的佛教徒,應正解盂蘭盆的意思,在供養三寶,兼施貧苦,行孝祈福,以報親恩。」162

可見他以佛儒融通的概念弘法,以華人熟悉的角度切入除了有助弘法,更能保存中國文化。基於馬來西亞在鴉片戰爭後至1860年期間出現華人移民潮,隨着華人的到來,他們的佛教信仰亦移植於此,1800年檳城建成了馬來西亞華人社會重視的宗教場所——廣福宮(觀音亭),163可見馬來西亞的華人並非完全捨棄中國文化,反而有意承傳中華文化及信仰。畢竟對當時南來的華人而言,儒家的道理是生活或學習的一部分,法師以儒家思想融入弘法內容或通過儒家與佛教的共同點來解釋佛教,可讓華僑較容易接受和理解佛教,164所以法師以佛儒等的中國文化為傳播媒介,可以更容易令當地華人產生歸屬感,增強華人的認同感以保持其「華人屬性」,從而有利弘法。

值得一提,法師提供華人的心靈依靠的場地,提供華文教育,促進馬來西亞的多元文化發展。華人社團、學校和報紙均是海外華人社會保留華文教育和提供心靈寄託的「三寶」165,亦是中華文化在海外傳播的三大支柱。166由於早期華人移民至他國,在新居住地前途未卜,所以迫切需要宗教信仰作為精神和心理依靠,故此,海外華人宗教慈善團體社團,多以宗教作為紐帶而建立,除了對外傳播和保留民族傳統文化之外,更有助整合華人社群關係及華人融入社會過程產出作用。167鍾大榮指轉型後的東南亞華僑華人宗教在華人社會和所居地社會的共同價值概括為「獲得信仰神靈精神力量以戰勝困難的勇氣、整合中國各方資源、和諧國家社會政治經濟關係、豐富人類文化多樣性」等四方面,168可見學者認同華人社團在海外所發揮的作用。法師在馬來西亞建立佛教道場、辦學、辦雜誌《無盡燈》正是上述傳播中華文化的「三寶」,他在馬堅持實踐和體現中華文化,使佛教在地化重新受到重視。雖然馬政府已經由同化論改為多元文化論,但仍對華文教育持保留和不鼓勵態度,自1957年馬來西亞取得獨立,新政府下令華文學校改制,使其轉為私立學校,並不予補貼,169但法師仍堅持興辦,在馬推廣中文及佛教的中華文化,可見他在馬的基礎上保持了華文教育及中國文化特色,豐富了馬華文化以及中華文化的內涵。170

其二,法師以佛教本地化擴大弘法效益,以使用當地的民間語言,如以白話文翻譯佛經,舉例和比喻,甚至是用英語擴大弘法的效益。當時信眾的文化知識水平不足,對佛教知識貧乏,加上弘法人員不足,以致信眾佛道不分,不明佛理。171因此,法師為掃除弊病而主動弘法、教授佛經,他在三慧講堂致開幕詞言道:「信佛者眾,明理者少,故宣傳佛理,極為今日所需要。」172基於當地信徒知識水平有限,所以他以通俗語言去進行演講,多以人生主題配合經文進行延伸,句子佛理比附儒學思想,他曾於檳城、三慧講堂、砂勞越德教會演講過不少有關人生主題的佛教講座,如《佛法與人生》、《人生的和樂之道》、《佛教如何觀察人生》等。173此外,他曾甫到檳城以簡潔精辟的言語,闡明《大日經》之中佛法的要點,以淺白語言釋除了當地信眾對佛理的疑惑。174此舉除了可以讓信眾容易掌握和理解深奧的佛經佛理之外,更助竺摩對人間佛教的弘揚。175法師更把演講內容和經文翻譯為英文,以擴大弘法覆蓋度。基於馬來西亞主要語言為英語和巫語,他把馬來西亞檳城錫蘭寺巴利文學校演講的《樹立正見與淨化意欲》譯為英文,刊載於《無盡燈》雜誌中。176

其三,法師為星馬社會的援助是布施之舉。他在第三冊教科書中的第十一章〈菩薩的四攝法〉中指布施應如何體現:

有財施、法施、無畏施。卽在經濟上,學識上,精神幫助他人,叫做布施。你要攝化他人,心須自有方法⋯⋯有了感情,做事就順利,興辦義務教育,以及福利社會的慈悲事業,都是屬於布施攝眾生的法子。177

他多行慈善活動如提供獎學金正好體現他的財施、法施。從財施方面,他積極創作書畫作品,以籌得款項作慈善用途,菩提中學中學董事會在1954年舉辦為期三日的「竺摩法師書畫展覽會」,當中展出書畫作品二百多幅,並籌得近萬元,而款項歸於捐助菩提中學科學館購置設備,178又把款項營辦馬來西亞佛學院。179在1956年他為菩提學院致辭時,率先為菩提中學的建設捐款一千元,以解決當時菩提中學與菩提小學合辦而不敷應用之問題,其後諸山緇素受法師所感動而紛紛解囊,共籌得六萬元,以購地建成菩提中學之用。180在1955年連同王弄書居士赴新加坡舉辦「竺摩法歸書畫義展」,當中籌得一萬三千元,他捐款項的一半作佛教高等教育獎學金。181從法施方面,他致力使受眾攝化。他仿效太虛法師到處演講弘法的習慣,到處播下菩提種子,以普施法雨使更多信眾得聞佛法,發其菩提心。回顧法師一生,先於1933年隨行太虛往潮州弘法並作侍錄為四處弘法之始,後來離開師長的伴隨,開始自行摸索佛教弘法事業,於二戰後亦開始頻頻南下北上或至國外講經說法,不論是泰國、星洲、緬甸、印尼,還是澳洲、美洲等地,均是他弘法的目的地,其後定居於檳城亦不忘到往返港澳繼續講經,182可見他弘法覆蓋率高,法施受眾集中於東南亞地區。

值得一提,他憑藉自己的知識和自身對佛學的理解而自編《初階佛學讀本》三冊亦是一種法施,因為馬來西亞當時的佛教基礎不完善,所以青少年的佛學知識片面,而他自編的教科書正好為青少年重新打下佛學的根基。法師曾指坊間未有一本完整完善的佛教教科書,而這本課文是他課堂中的講義,雖未加入詳盡的描述,但仍有拋磚引玉之效。183他此舉可算創建了佛教教科書的基礎,亦是往後佛教教科書的藍本,就如釋金明編寫的《華文小學適用的佛學課本》十冊以及馬佛學院後來編寫一套一年級至六年級的彩色佛教課本。184因此,法師利用自身的學識去編寫教科書,以培養更多的弘法人員,使其攝化。

其四,法師注重弘法的持續性,信眾範圍因而擴大。以往佛教的宗教場所比較單一,主要以寺、廟為單位運作,而且弘法人員集中在一間寺廟弘法,故此弘法的覆蓋程度有限,限於佛教徒。就連法師也認同當時口頭弘法的局限性,他曾經在1954年到訪泰國後表示:

各寺舍,約共有僧伽三四十人,除純果法師能講講佛法,其餘的都是過應赴經懺的生活⋯⋯暹羅的大乘佛法,不能從華寺華僧眾宣傳,把它建立起來,我認為是華僧居暹羅最感遺憾的事。185

可見他這番言論是婉惜僧人為數不多之餘,僧人弘法的缺點未得改善,即僧人弘法只顧教人背誦佛法經文,鮮有講鮮佛理,以致信眾不明所以,未能達致真正的渡化他人。因此,在1972年法師曾經提出自己的心願:

要到沒有佛法,或佛法流行不廣的地方寺宣揚佛法,使佛法普及一切偏僻的地方。186

為了改善以往弘法的缺點,他著重於弘法的方針和地點,即轉移弘法的地點和場地到學校等地,提高其靈活性,而且對象擴大至公眾,甚至是青年。馬來西亞佛學院的報讀學生包括出家人、帶髮修行的齋堂子弟及在家人士,187而菩提中學的學生均是青少年,三慧講堂則歡迎任何的信眾到來聽聞佛法。另外,法師為培養更多的弘法人員,因此促成的菩提學校、馬來西亞佛學院和三慧講堂,均可體現他融合教育和弘法為一體,以軟性的方法弘法。作為馬來西亞佛學院院長,他特意安排一門演講課程,讓學生應用課堂上的知識並進行演講訓練,以增加弘法的經驗,自第四屆畢業刊起,院方便安排學生在馬佛總屬下的檳州弘法會講解佛理,就如他曾言:

深造班之同學,在學習期間,已能幫助佛總檳州弘法會作通俗演講;亦有到各中學佛學會,各青年佛學院等處實習弘法⋯⋯如此看來,各班學生雖無赫赫之成績,但無論如何,弘法的人才,要比未辦佛學院時為強。188

可見,他針對佛教人材凋謝的問題加以改善。此外,基於菩提獨中和菩提國中皆把佛學課納入必修課,他為其編寫《初階佛學讀本》,任習菩中佛導師講課時又會以淺白的言語引導學生重視品德,從而推及至佛教當中重視的忍耐和智慧。189此外,他認為菩提中學的任務是為「從佛教文化教育薰陶下,為國家社會鼓鑄學德兼備的優秀人才⋯⋯同時也希望畢業生可以如校名般,發菩提心,積極服務社會。」190可見,他以教育融入弘法,除了在佛學全無的青少年埋下菩提種子之外,更以教育提倡即人成佛的概念,讓學生應用入世。除了固定的地點,他以流動弘法的方式擴大信眾範圍,此舉亦有別於以往的定點講經。據釋繼程所指法師逢請必到,必然答應信眾邀請出席演講。即使駐錫檳城四十多年191,不只在星馬兩地弘法不綴,更奔走港澳、泰國和印尼等地宣講佛法,甚至遠赴澳美宣傳佛教文化。192

竺摩法師一生為佛教弘法事業勞碌,就他一生弘法事功可見他的特譽「大馬北傳佛教之父193」的確名副其實。基於三地佛教的發展背景差異,法師分別在中國、港澳和東南亞弘法的難度不一。法師開展弘法事業之時,適逢中國內地的政治動蕩,法師為彰顯佛陀本懷而奔走港澳兩地,除了投身救國運動,還堅持弘法事業,例如以創刊佛教雜誌《無盡燈》鼓勵佛教界自強、慰勉學佛者。自他拜認太虛法師為師,至南下港澳兩地弘法,後赴東南亞辦學,他的人生目標亦貫徹始終,以弘揚「人間佛教」為旨。法師求佛的過程中,除了吸收和承繼師父太虛法師對「人間佛教」的理念外,更萌生弘揚「人間佛教」的心願,幸得師父太虛法師和師叔芝峰法師的栽培和勉勵,法師為實現弘揚佛法之願而逐步探索弘法方向。二人是竺摩法師開展弘法事業的助緣,太虛法師是「人間佛教」的創立者和提倡者,芝峰法師建議法師親近太虛法師,二人則是讓竺摩法師吸收人間佛教的思想的助緣,並且在法師弘法的路途上默默相助,因此,法師弘法事功開展順利,二人功不可沒。在機緣巧合之下,受到菩薩指引以及馬來西亞菩學院的邀聘,法師得遇契機因而決意赴東南亞弘法。然而,馬來西亞的佛教發展未如港澳,僧侶信眾因知識水平有限而誤解佛教,加上政府持不鼓勵態度,阻礙了華文學校的發展,以致馬來西亞的佛教發展衰微。法師面對此情況反而迎難以上,以不同方式弘法,包括公開演講、以書畫詩和辦華文學校去弘法。法師自知教育與宗教的關係密不可分,所以深明以教育弘法之益。法師著作和作品眾多,當中就以法師親自編寫的教科書——《初階佛學讀本》最能體現他教育弘法的意識,他依照佛陀的本懷和意旨以及自身對佛教教義的理解而整理出初套有系統的教科書問世,書中內容便是他的佛教弘法理論,他亦按照這些理論一一實踐,就如他期許學佛者堅定誓願,不畏艱險弘法,達至上求佛道、下化眾生之境界和佛教界蛻變成一個完善的組織,因此他在教科書中提出釋迦牟尼佛做苦工修苦行之例、四攝法以及六和敬等理論,並以身作則,引導學佛者步向人間淨土、發其菩提之心。法師化佛教教義為教材,教材在港澳、星馬各地流傳和使用,他將佛教的教義靈植於各地,為各地信眾和青少年打下佛教教義的基礎和認知。自竺摩法師到星馬兩地弘法後,五、六十年代的佛教發展逐漸蓬勃。至於法師的事功豐富,不論是演講還是布施之為,均為馬來西亞的華人提供心靈的宗教依靠、經濟的支助和中華文化的歸屬感。法師一生堅持弘揚人間佛教,以言行重新提倡大乘佛教的入世精神,以教育事業在東南亞播下菩提種子,達至《無盡燈》的期許,即以一人之法點燃眾生心燈,以致燈燈無盡,光光不絕。

中文參考書目

中文書籍:

(1)上田義文著,陳一標譯:《大乘佛教思想》(臺東:東大圖書股份有限公司,2002年)。

(2)木村泰賢著,釋演培譯:《小乘佛教的思想論》(加利福尼亞州:加利福尼亞州立大學,1990年)。

(3)王路平著:《大乘佛教與終極關懷》(成都:巴蜀書社,2001年)。

(4)何建明著:〈竺摩法師與中國現代佛教〉,《無礙法界.正教弘傳:人間佛教在東亞與東南亞的傳佈》(香港:香港中文大學人間佛教研究中心,2016年)。

(5)宋燕鵬著:《馬來西亞華人史:權威、社群與信仰》(上海:上海交通大學出版社,2015年)。

(6)李明芳著:《大乘佛教倫理思想研究》(臺北:中國文化大學印度文化研究所,1988年)。

(7)竺摩法師著,盧友中編:《竺摩集(上)》(北京:宗教文化出版社,2014年)。

(8)竺摩法師著,盧友中編:《竺摩集(下)》(北京:宗教文化出版社,2014年)。

(9)竺摩法師著:《佛教四綱目》(北京:世界宗教研究院,1994年)。

(10)竺摩法師著:《佛教與人生的關係》(臺北:佛恩雜誌社印經共修會,1998年)。

(11)竺摩法師著:《篆香畫室文集》(檳城:三慧講堂,1968年)。

(12)侯坤宏編著:〈二戰後處於多年國共激烈內戰下的大陸各地佛教之艱難歷程回顧(1945-1949年),《浩劫與重生:1949年以來的大陸佛教》(臺南:妙心出版社,2012年)。

(13)徐郁縈著:〈護法興學:戰後星洲「人間佛教」的思潮與實踐〉《法雨中國.普潤亞洲:人間佛教在東南亞的開展》(香港:香港中文大學人間佛教研究中心,2016年),頁840。

(14)高觀加居士編:《小乘佛教概述》(北京:華夏文化出版社,頁2020年)。

(15)張禹東、陳景熙等著:《華人社團與中華文化傳播》(北京:社會科學文獻出版社,2018年)。

(16)楊玉輝著:〈星雲大師宗教法治思想研究〉,載妙凡、程恭讓主編《2013星雲大師人間佛教理論實踐研究(上)》(高雄:佛光文化事業有限公司,2013年)。

(17)溫廣益著:《「二戰」後東南亞華僑華人史》(廣州:中山大學出版社,2000年)。

(18)劉浩然著:《閩南僑鄉風情錄》(香港:香港閩南人出版社有限公司,1998年)。

(19)鄧家宙著:《香港佛教史》(香港:中華書局,2015年)。

(20)盧友中著:《雁蕩山僧-竺摩法師傳》(北京:宗教文化出版社,2003年)。

(21)釋心光、何方耀、區志堅編:〈「即人成佛」:竺摩法師的辦學思想及其在馬來西亞弘法〉,《形意雙修:禪武文化與身心健康》(香港:三聯書店有限公司,2021年)。

學位論文:

(22)紀晶木著:〈釋金明與馬六甲香林華文小學研究〉,(檳城:馬來西亞拉曼大學中華研究院碩士論文,2017年6月),頁1-67。

(23)陳慧倩著:〈竺摩法師及其佛教文化與教育事業〉,(檳城:馬來西亞拉曼大學中華研究院碩士論文,2017年7月),頁1-94。

(24)劉聖軒著:〈馬來西亞漢傳佛教與當地華人的相互依存關係研究〉,(廣州:廣西民族大學碩士論文,2020年5月),頁1-18。

學術期刊:

(1)何建明著,〈近代澳門與內地的佛教文化關係〉,載《澳門宗教研究》,1999年第4期(1999年),頁1-30。

(2)林月琴著:〈從宗教與教育的關係論宗教的教育價值〉,載《國立空中大學社會科學學報》1944年第2期(1944年),頁1-99。

(3)姚瑤著:〈澳門歷史問題的形成〉,載《傳承》,2011年第23期(2011年),頁1-11。

(4)洪修平著:〈太虛大師與當代的人間佛教〉,載《佛學研究》,2017年第2期(2017年),頁1-23。

(5)陳秋平著:〈人間佛教在馬來西亞的傳播與發展——以太虛大師及其學生在馬來西亞的活動為研究脈絡〉,載《中國社會科學院世界宗教研究所雜誌社》,2009年第3期(2009年),頁31-37。

(6)黃夏年著:〈人間佛教與南亞、東南亞佛教〉,載《人向佛報》,2018年第39期(2018年),頁50-51。

(7)鍾大榮、張禹東著:〈東南亞華僑華人宗教的歷史角色與當代價值〉,載《宗教學研究》,2011年第1期(2011年),頁1-47。

網上資料:

(1)澳門特別行政區政府新聞局著:〈地理環境和人口〉,《2016澳門年鑑》,頁369,瀏覽網址:https://yearbook.gcs.gov.mo/uploads/book/2016/myb2016c.pdf。(瀏覽日期:2023年3月1日)

(2)謝明達口述:〈簡述新加坡的人間佛教歷史〉,《演講稿》,瀏覽網址:https://us02web.zoom.us/j/87116900837。(瀏覽日期2022年8月4日)

(3)檳城三慧講堂著:〈講堂緣起〉,《三慧講堂》,瀏覽網址:https://triplewisdompenang.org/講堂緣起/。(瀏覽日期:2022年12月23日)

(4)釋星雲著:〈民初佛教領袖太虛大師〉,《佛教叢書教理》,瀏覽網址:http://books.masterhsingyun.org/ArticleDetail/artcle2552。(瀏覽日期2022年8月4日)

(5)釋星雲著:〈第五講、單的意義〉,《僧事百講》,瀏覽網址:http://books.masterhsingyun.org/ArticleDetail/artcle2211。(瀏覽日期:2023年3月31日)

(6)釋慧森著(竺摩法師):〈佛教徒的類別〉,《初階佛教讀本·第二冊》,瀏覽瀏覽網址:http://triplewisdompenang.org/zhumocollections/books/chujiefoxue2/chp_10。(瀏覽日期:2023年4月4日)

(7)釋慧森著(竺摩法師):〈菩薩的四攝法〉,《初階佛學讀本·第三冊》,瀏覽網址:http://triplewisdompenang.org/zhumocollections/books/chujiefoxue2/chp_10。(瀏覽日期:2023年4月4日)

(8)釋慈怡編:〈傳戒〉,《佛光大辭典》,年份不詳,瀏覽網址:https://www.fgs.org.tw/fgs_book/fgs_drser.aspx。(瀏覽日期:2023年3月24日)

英文參考書目

英文書籍:

(25)Jack Meng-Tat Chia, Monks in Motion: Buddhism and Modernity across the South China Sea(New York: Oxford University Press, 2020).

英文學術期刊:

(1)Chee-Beng Tan, “Chinese Religion in Malaysia: A General View”,Asian Folklore Studies, No. 2 (1983).

(2)Michael W. Apple, “The Text and Cultural Politics.”Educational Researcher, No. 7 (1992), pp. 5–6.

附錄一、竺摩法師照片

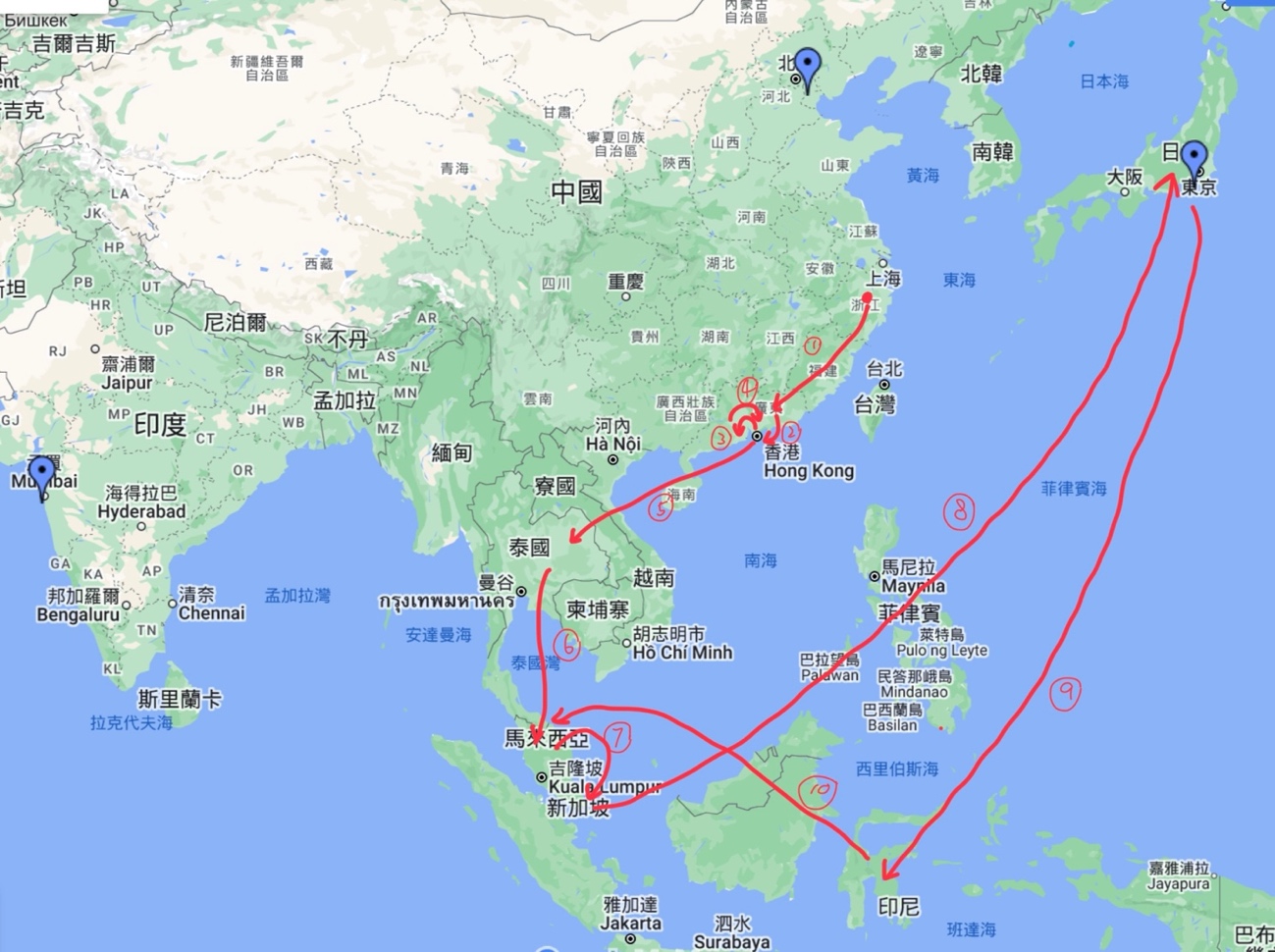

附錄二、竺摩法師在東南亞弘法之路線圖

附錄三、黃文斌先生訪談錄

|

受訪者姓名: |

馬來西亞拉曼大學中華研究院中文系黃文斌教授 |

|

採訪者姓名: |

香港樹仁大學歷史學系四年級生徐嘉儀 |

|

日期: |

2022年 9 月 26 日 |

|

時間: |

下午 8 時 30 分至 10 時 15 分 |

|

地點: |

線上 Zoom會議 |

|

畢業論文題目: |

《發菩提心:以竺摩法師生平及在東南亞弘法事業》 |

|

題目簡述: |

探討竺摩法師對南傳佛教的事功,以及竺摩法師於教科書的內容如何實踐 |

|

訪問目的: |

補足二手資料甚少提及到的馬來西亞佛教史,以及馬來西亞政府對佛教的態度 |

徐嘉儀問:二戰後星馬兩地的佛教發展如何?當地弘法難度如何?

黃文斌答:馬來西亞的佛教基本上跟華人移民社會有關係,華人的移民潮源於鴉片戰爭後至 1860 年,在此之前已經也有華人在馬來西亞居住,例如華人在檳城發展成自由港後則由馬六甲到檳城做生意;但在 1860 年後才開始形成一個比較龐大的華人社會,因為開拓採石業,而檳城本來是為貿易的港口,人口容易流通,所以很早時期已經有華人居住於此。到了二戰以後的僧侶人數基本上已經定了,不會再出現大量的人口流動,所以出家人很多都是二戰前到馬來西亞。因為馬來西亞很早已經形成華人社會,所以宗教信仰因而傳及到此,例如 1800 年建成的檳城廣福宮(觀音亭),這是馬來西亞華人社會重視的宗教場所,由妙蓮法師主持,後來妙蓮法師又成立極樂寺,所以由這段時期可見馬來西亞的佛教形成得很早,而且形成於檳城,主要的出家人基本上在二戰前已經移民至馬來西亞。華人移民潮的兩個高峰在於鴉片戰爭後和 1949 年新中國的成立後,包括華人的僧侶繼程法師。因為華人的居住於馬來西亞需要宗仰,特別是儒道佛,雖然佛教未完全正式地普及,甚至信眾對觀音和佛祖有所混淆,所以華人的法師顯得特別重要,因為他們是為知識分子,所以他們的到來對馬來西亞佛教發展的影響很大,加上他們會傳教。至於他們傳教成功不成功方面,我認為是有重大影響,因為竺摩法師在此開辦馬來西亞佛學院,增加了學佛者和信眾,就像他的徒弟繼程法師都在三慧講堂弘法,所以竺摩法師算是培養了不少的學生。而他的一生最重要的事莫過於辦教育,希望弟子接手辦佛學院,所以他一生辦教育是為太虛法師所影響。馬來西亞其實一直都沒有一本正統的佛教教科書,加上辦教育最重要的是課本,所以竺摩法師所編寫的教科書在當時是非常重要的,尤其可以留意他課本上的編排和內容,可見他對佛教整個思想的體系、認識和理念,而他教的是基礎的佛教。在教育方面,你可以留意兩方面,第一是馬佛學院,是中學以後上的文憑、大專的課程,現在你看到的《初階佛學讀本》很可能是給中學使用,也可以考慮竺摩法師篩選這些佛學的題材和內容特別之處,因為佛教一直沒有一本正統的課本,直到 80 年代佛教青年總會才編了一個課本,所以竺摩法師在沒有課本參考之下編寫,所以對教育的貢獻重大。因此學生可以有系統地去學佛,公開地弘法讓公眾認識佛教,有別於之前低調地宣傳信眾到廟祭拜,所以竺摩法師到馬對佛教的影響甚大。他基本上不能用成不成功去形容,只能用影響力去形容,因為他是馬來西亞漢傳佛教之父。那我也寫過一篇竺摩法師的專記,大約四五千字,在形容他為馬來西亞佛教的第一人,因為他比較特別,會選佛學、會講佛學,同時又涉獵不同範疇例如畫畫、書法。此外,他還是馬佛總的創辦人而且是第一任的會長,同時又是創辦馬來西亞學佛院的創辦人,所以他是大馬漢傳佛教首位有學問的出家人去創立這些東西。說到傳教的系統,分為三類,分別是漢傳佛教、南傳佛教和勸傳佛教,而竺摩法師其實歸納於是漢傳佛教的系統,所以竺摩法師被譽為漢傳佛教第一人是對他重大的貢獻作出肯定。基於他的書法寫得很好,所以隨着來往而結交了許多文人朋友,例如沈慕羽、錢穆等人。而竺摩法師是在香港認識錢穆,他在 1965 年來過馬來西亞的檳城找過竺摩法師,並在三慧講堂見面,可見竺摩法師有許多文人、知識界的朋友,亦對其後的弘法活動有些幫助和影響,例如增加弘法的範圍和規模,不在局限於讓信眾在家焚香祭拜,反而讓更多信眾透過文章了解佛教,就如剛才提及的廣福宮其實早期也就是讓華人到廟祭拜或者請僧侶做法事。至於馬來西亞辦教育方面,還是從竺摩法師說起,當然他的影響也是很大,他不只是馬來西亞的一個僧人,他還是一個文化人,因為他還是有跟一些教育界、文化界的人士有所來往。

徐嘉儀問:竺摩法師為何敢在佛教荒蕪枯瘠的馬來西亞弘法,而不怕受到馬來西亞政府的打壓?

黃文斌答:其實不太需要問這個問題,因為竺摩法師來馬來西亞的時候,馬來西亞比較獨立,宗教如是,獨立的話傳教也是自由的,獨立以後信仰也是自由的,因

為憲法內指宗教信仰是自由,所以當時馬來西亞政府沒有打壓佛教。

徐嘉儀問:竺摩法師與馬來西亞的華商的來往,即使華商願意為華文教育學校提供資金,例如興建佛教中學、為校添置設備等,但政府或多或少有其不鼓勵政策,為何受到政府打壓的佛教中學(菩中)仍可繼續屹立不倒?

黃文斌答:而這個問題有提到菩提中學,在 1965 年以後,如果該所中學不接受政府的補貼的話,只能辦為獨立中學,而政府亦不給予補貼華文學校,所以華文學校只能辦為獨立學校。如果想接受政府的補貼的話就必先要把華文轉為選修科,改為英文或者巫文轉為必修科。本來英語與馬來語可以並行,到了 1980 年後,全部改為用馬來語。所以雖然是華文中學,但是某些科目還是用馬來語去讀,例如科學、歷史科,那也可以保留一科英文,就是當時華文中學的課程。提得一提的是當時就算不接受政府補貼的獨立中學也有 60 多所。

徐嘉儀問:學生根據一些資料得知當時想要入讀獨立中學的學生需要自資的,是否屬實?

黃文斌答:對的,學生是要自行繳交學費同樣不具資格接受政府資助。

徐嘉儀問:基於堅持開辦獨立中學而失去政府的資助,竺摩法師是否求助於一些華商和舉辦展覽籌務經費?

黃文斌答:這方面我就不太清楚,不過竺摩法師的確舉辦過展覽、畫展以取得資金營辦馬來西亞佛學院,至於中學我就不太清楚。

徐嘉儀問:請問可以用「前無古人,後無來者」以形容竺摩法師編纂《佛教初讀本》和公眾弘法的做法嗎?

黃文斌答:不能說「前無古人,後無來者」,因為後來馬佛學院編了一本,再變成了一套,所以基本上不是後無來者,要看看竺摩法師出版《初階佛學讀本》的年

份。因為金明法師也有編寫另一本佛教科書給小學使用,大約是在 50 年代尾至

60 年代出版,是給馬六甲香林小學和菩提小學使用的。

徐嘉儀問:根據慧森大師指竺摩法師當時對自行編寫的教科書只是匆忙完稿,沒有加以系統性的敍述,單純是在課堂上與學生分享學佛知識;但依學生之見反而認為竺摩法師的教科書是一套有意識、有系統的佛教流傳著作,整部著作根據陳慧倩的〈竺摩法師及其佛教文化事業〉可見其完整性以及編排的層次,如果在倉猝時間下獨力完成,難免會容易出現錯漏,但其著作推出後反而得到廣大的流傳及長期的使用,可見竺摩法師對佛教教義的掌握是非常精確,達致融會貫通的境界,才能化佛教教義、義理為教科書,以教科書作為學生修行、學佛團體應有的系統性等。對此您同意這個說法嗎?

黃文斌答:剛才也回答了,你可以多參考陳慧倩的碩士論文。

徐嘉儀問:您認為竺摩法師如何轉化人間佛教為一種更容易接受和吸收的宗教(佛教在地化)?效果如何?您是如何看待竺摩法師以人間佛教處理佛教入人世的問題?

黃文斌答:你可以看他的三慧講堂,你也可以上網去查看三慧的意思,他不是用

「寺」或是「廟」去命名其宗教場地,反而是用「講堂」命名,說明他一開始使用這個道場目的在於辦教育,同樣說明他指其處是為辦教育的寺廟。至於他是如何處理入世問題,他在三慧講堂其實有辦一個名叫「兒童佛學班」,也算是辦得蠻成功的。

徐嘉儀問:他所辦的三慧講堂以教育為旨,算是一種儒家思想的體現嗎?可以理解為竺摩法師到馬來西亞也透過這一點融入儒家文化嗎?

黃文斌答:到後期的儒佛道其實已經分不清,當然儒家非常注重教育,所以很多文人都受儒家思想影響,所以竺摩法師以佛教興辦教育亦很有可能是受到他的老師 ——太虛法師影響,太虛法師也很可能是支持儒家思想的人,覺得佛教不應該只是寺廟裏面,而是要與大眾接觸。透過辦教育去改變佛教的形象和形式,所以他開如提倡佛教教育、人間佛教,而不是死人的佛教,例如唸經也只是為了超渡亡魂而非是為了在生的人,所以可見人間佛教談鬼與死,不重人與生。當然人間佛教的興辦得最為成功的是星雲法師。而竺摩法師在檳城推行人間佛教令善信人數增加,例如觀音堂有許多帶髪修行的女士,又把寶林寺變成正式的宗教道場,同時他也有辦雜誌,在香港推行《覺音》,後來在馬來西亞推行《無盡燈》,而《無盡燈》到現在也在出版。

徐嘉儀問:基於馬來西亞對各宗教的信仰保持「開放」狀態,經過竺摩法師到馬弘法後,馬來西亞華人對佛教的態度如何?請問可以以「成功」去形容竺摩法師到馬來西亞弘法事業嗎?因為以往僧人只具備「做法事」或超渡亡魂之功能,佛教信仰亦只是給予馬來西亞華人一種心靈寄托之用,以寄托離鄉背井的心情,而竺摩法師弘法後能否改變僧人的形象和功能嗎?

黃文斌答:我剛才也有提及過,他其實也算是成功了,對他來說也不算是非常的成功,如果以成功來說,其實星雲法師比竺摩法師更加成功,因為星雲法師的影響是延及到全球。也要看了成功是怎樣去定義,就像馬來西亞以前的人都沒有學佛,只是「拜拜」而已,而他也改變了當地的佛教風氣,收入不少的徒弟,從這個角度也是從沒有變成有,所以也算是成功。他對這個社會產生了一定影響、貢獻,又基於他與文人的來往,所以改變了馬來西亞佛教徒只在廟裏「拜拜」的表面習慣,又改變了當地死人佛教的概念,所以竺摩法師對當地佛教的確起了作用。

附錄四、陳慧倩小姐訪談錄

|

受訪者姓名: |

馬來西亞拉曼大學中華研究院中文系文學碩士生陳慧倩小姐 |

|

採訪者姓名: |

香港樹仁大學歷史學系四年級生徐嘉儀 |

|

日期: |

2023年2月16日 |

|

時間: |

下午5時30分至7時15分 |

|

地點: |

線上Zoom會議 |

|

畢業論文題目: |

《發菩提心:竺摩法師生平及在東南亞弘法事業》 |

|

題目簡述: |

探討竺摩法師對南傳佛教的事功,以及竺摩法師於教科書的內容如何實踐 |

|

訪問目的: |

補足二手資料甚少提及到的馬來西亞佛教史,以及馬來西亞政府對佛教的態度 |

徐嘉儀問:二戰後星馬兩地的佛教發展如何?當地弘法難度如何?你認同星馬的弘法潛力不如港澳嗎?為什麼?

陳慧倩答:我沒有針對這個問題很仔細地查找過資料或國家政策,但在論文中有提到當時的大體情況。主要還是在1949年前後,中國政府限制人民出國,所以從中國南來的僧侶大大減少,在僧源或弘法人員減少的情況下,的確會影響佛教的傳播。另一方面,竺摩法師當年(1950年代)有在《無盡燈》提過,馬來亞的文化發展比較不那麼活躍。至於弘法潛力如何,從客觀的邏輯角度而言,馬來亞地廣人稀,港澳則是人口稠密,同時因地理關係之故,港澳法師人數應該也比較多(這一點我也不太確定,需要您自行查找港澳的情況了)。所以,若要說星馬弘法力度比較受局限,或許也是可能的,但還是需要您根據您收集到的港澳資訊來進一步說明。

徐嘉儀問:竺摩法師為何敢於在佛教荒蕪枯瘠的馬來西亞弘法,而不怕受到馬來西亞政府的打壓?竺摩法師與馬來西亞的華商的來往,即使華商願意為華文教育學校提供資金,例如興建佛教中學、為校添置設備等,但政府或多或少有其不鼓勵政策,為何受到政府打壓的佛教中學(菩中)仍可繼續屹立不倒?華商實力是否這樣雄厚可以支持辦學?

陳慧倩答:如之前的說明,我不認同「打壓」的字眼。根據我所查找到的資料,竺摩法師早期是在師長法舫法師的邀請下,計劃一起過來馬來亞的,但法舫法師卻在1951/52年間猝逝,不過竺摩法師仍依約前來。這一點,可以看得出法師是信守承諾的。另一方面,法師願力和名氣極大,加之竺摩法師當時所居住的檳城,有一批較為活躍的法師與佛教居士,所以都會有其他人員協助奔走。至於辦學方面,以當時的情況而言,除了華商的資助,還有眾多草根階層的點滴捐獻。至於「打壓和「不鼓勵」政策,我在資料中沒有這種發現。若您有資料,希望您可以分享給我,作我本身的論文修訂用途。

徐嘉儀回覆:關於「打壓」這個字眼是確是用得不太恰當,當時我在尋找資料的時候,在溫廣益的《「二戰」後東南亞華僑華人史》當中發現其實當時政府的確不反對佛教學校的發展,但是也不是完全鼓勵。例如不給予補貼,要求佛教學校自成私立學校,如想得到政府資助,必須把佛教科目改為選修科並把英文或巫文改為必修科目,另外學生必需要自行繳交學費就讀,因此,佛教學校因為資金問題而難以發展。所以說我當初才會用「打壓」的字眼,不過其實某程度而言,根據這個政策也有一點「不鼓勵」的成份。

徐嘉儀問:你認為竺摩法師編纂《佛教初讀本》是為布施之為嗎?

陳慧倩答:竺摩法師編纂的《初級佛學課本》(正確全名,請查閱我的論文第三章),是因為他擔任菩提中學佛學導師,而當年手邊沒有現成的讀物,竺摩法師才需要編撰的。所以非布施之為。

徐嘉儀問:根據慧森大師指竺摩法師當時對自行編寫的教科書只是匆忙完稿,沒有加以系統性的敍述,單純是在課堂上與學生分享學佛知識;但依學生之見反而認為竺摩法師的教科書是一套有意識、有系統的佛教流傳著作,整部著作根據陳慧倩的〈竺摩法師及其佛教文化事業〉可見其完整性以及編排的層次,如果在倉猝時間下獨力完成,難免會容易出現錯漏,但其著作推出後反而得到廣大的流傳及長期的使用,可見竺摩法師對佛教教義的掌握是非常精確,達致融會貫通的境界,才能化佛教教義、義理為教科書,以教科書作為學生修行、學佛團體應有的系統性等。對此您同意這個說法嗎?

陳慧倩答:這是您根據資料和事實而有的個人觀點。無需他人認同。但請記得,慧森法師即竺摩法師。

徐嘉儀問:您認為竺摩法師如何轉化人間佛教為一種更容易接受和吸收的宗教(佛教在地化)?效果如何?您是如何看待竺摩法師以人間佛教處理佛教入人世的問題?此外,你認同竺摩法師以儒佛融通的方式到星馬弘法能夠有效增加弘法效益嗎?

陳慧倩答:根據我的筆記,竺摩法師雖然也曾提過「人間佛教」,但更常說的是「人生佛教」,而竺摩法師談人生佛教,也是以太虛大師所說為本而出發。

(一)竺摩法師曾說:「先以欲勾牽,後令入佛智」,因此,他以詩書畫跟大眾結緣。這一個效果是很好的,我這裡就不明說了,但相信你有能力以一個較為邏輯的角度來詮釋詩書畫所能帶出來的後續效應。

(二)竺摩法師講經時,都會以淺白的方式來解說,也常以儒家或理學家的內容來解說佛教經典。從這一點,可以看得出竺摩法師有心讓佛法更貼近佛教。這種弘法方式,當然有效增加弘法效益。畢竟對當時南來的華人而言,儒家的道理是生活或學習的一部分,通過儒家來講佛教,或通過儒家與佛教的共同點來解釋佛教,都能讓當時的人們,較容易接受和理解佛教。竺摩法師有一套經典叢書,若你能找到《普賢十大行願講話》,或可通過本書了解竺摩法師是怎麼通過儒家來解釋佛法的。

徐嘉儀問:另外,基於馬來西亞對各宗教的信仰保持「開放」狀態,經過竺摩法師到馬弘法後,馬來西亞華人對佛教的態度如何?請問可以以「成功」去形容竺摩法師到馬來西亞弘法事業嗎?因為以往僧人只具備「做法事」或超渡亡魂之功能,佛教信仰亦只是給予馬來西亞華人一種心靈寄托之用,以寄托離鄉背井的心情,而竺摩法師弘法後能否改變僧人的形象和功能嗎?

陳慧倩答:竺摩法師到馬來亞弘法時,大家大多是道佛不分的。我的論文第48頁有提到當時的情況,故在此略過不談。至於竺摩法師的弘法事業是否「成功」,這也是很見仁見智的,而我在論文中,只以「成功」來形容竺摩法師詩書畫弘法的特色,因這的確是竺摩法師獨有的能力,而效果也是很驚人的。但總體而言,我認同竺摩法師是當時最出色的出家人。

馬來(西)亞的佛教,都是眾多高僧大德一起努力的,當時也有其他法師在努力讓草根階層排除迷信。若屬群體的努力成果,而我們只把「成功」套在竺摩法師頭上,對其他法師而言也有欠公平。另,排除迷信是一個很漫長的過程,可以參考宣化上人《放眼看世界》,裡頭有提到宣化上人1970年代來馬來西亞弘法時的所見所聞。

腳註 :

1.竺摩法師著,盧友中編:〈前言〉,《竺摩集(上)》(北京:宗教文化出版社,2014年),頁5-6。

2.陳慧倩著:〈竺摩法師及其佛教文化與教育事業〉,(檳城:馬來西亞拉曼大學中華研究院碩士論文,2017年7月),頁1-9。

3.筆者以種子喻為眾生心中的佛法繁殖體,透過弘法人員的弘法熏陶可以讓眾生追求佛法的心萌芽和生長,最後結出果實,即眾生尋得佛法的樂果。至於菩提將於以下正文解釋。

4.菩提二字原為梵語,我國譯為「道」,新譯為「覺」,都指菩提是道是覺的理性而說;若合用新舊之義為「覺道」,意思比較完整,而且已從理性本然的菩提,達到具有啟發性作用的菩提了,即表示已由學佛,走上了覺悟的正道,破迷惘而獲真智,離迷途而登覺岸。參閱竺摩法師著、盧友中編:〈菩提漫論〉,《竺摩集(上)》(北京:宗教文化出版社,2014年),頁136-138。

5.菩提心,舊譯為「求真道之心」,新譯為「求正覺之心」。《大日經疏云》:「菩提心,名為一向志求一切智智。」即不只自身向上求趣真理,而且發起下化眾生的覺他覺悟之心。所以菩提心即菩薩心的異名,因菩薩發心學佛,必需具有上求佛道下化眾生的願行,這願行便是構成菩薩心的因素……但為什麼要說學佛發心首重是菩提呢?這因為學佛的人最注重發心,不發心是不會學佛的,即使沒有決心,沒有決心集中心力,散漫無歸,不特學佛不成,即以此散漫心去學習一切東西都難有所成就。參閱竺摩法師著,盧友中編:〈菩提漫論〉,《竺摩集(上)》(北京:宗教文化出版社,2014年),頁142-145。

6.同 [1],頁154-161。

7.參閱附錄四、陳慧倩小姐口述,徐嘉儀訪問、整理:〈附錄:陳慧倩小姐訪問稿〉(未刊稿)[訪問日期:2023年2月16日]。

8.劉聖軒著:〈馬來西亞漢傳佛教與當地華人的相互依存關係研究〉,(廣州:廣西民族大學碩士論文,2020年5月),頁18。

9.同 [1],頁5-6。

10. 同上註。

11. 同 [8],頁18。

12. 盧友中著:〈序言(二)〉,《雁蕩山僧-竺摩法師傳》(北京:宗教文化出版社,2003年),頁1。

13. 竺摩法師著:《篆香畫室文集》(檳城:三慧講堂,1968年),頁1-2。

14. 侍錄指隨侍並文字記錄。參閱盧友中著:《雁蕩山僧-竺摩法師傳》(北京:宗教文化出版社,2003年),頁10。

15. 同 [2],頁14。

16. 竺摩法師著:《佛教四綱目》(北京:世界宗教研究院,1994年),頁1-5。

17. 竺摩法師著:《佛教與人生的關係》(臺北:佛恩雜誌社印經共修會,1998年),頁5-9。

18. 李明芳著:《大乘佛教倫理思想研究》(臺北:中國文化大學印度文化研究所,1988年),頁2-6。

19. 上田義文著,陳一標譯:《大乘佛教思想》(臺東:東大圖書股份有限公司,2002年),頁2-4。

20. 王路平著:《大乘佛教與終極關懷》(成都:巴蜀書社,2001年),頁87-90。

21. 高觀加居士編:《小乘佛教概述》(北京:華夏文化出版社,2020年,頁6-12。

22. 木村泰賢著,釋演培譯:《小乘佛教的思想論》(加利福尼亞州:加利福尼亞州立大學,1990年),頁69-91。

23. 盧友中指竺摩法師被尊稱「大馬北傳佛教之父」,然而此處是以南傳佛教形容竺摩法師弘法路徑。參閱盧友中著,竺摩法師編:〈前言〉,《竺摩集(上)》(北京:宗教文化出版社,2014年),頁5-6。

24. 同 [1],頁5-6。

25. 盧友中指竺摩法師於1934年跟隨芝峰法師東下,任職白湖講舍內的助理教務,直至1935年隨太虛法師南下弘法。參閱盧友中著:《雁蕩山僧-竺摩法師傳》(北京:宗教文化出版社,2003年),頁14-24。

26. 同 [12],頁89-110。

27. 釋心光、何方耀、區志堅編:〈「即人成佛」:竺摩法師的辦學思想及其在馬來西亞弘法〉,《形意雙修: 禪武文化與身心健康》(香港:三聯書店有限公司,2021年),頁396-404。

28. Jack Meng-Tat Chia, Monks in Motion: Buddhism and Modernity across the South China Sea [運動中的僧侶:跨越中國南海的佛教與現代性](New York: Oxford University Press, 2020), pp.70-83.

29. 謝明達口述:〈簡述新加坡的人間佛教歷史〉,《演講稿》,瀏覽網址:https://us02web.zoom.us/j/87116900837。(瀏覽日期2022年8月4日)

30. 同 [2],頁59-88。

31. 同 [7]。

32. 宋燕鵬著:《馬來西亞華人史:權威、社群與信仰》(上海:上海交通大學出版社,2015年),頁108。

33. 參閱附錄三、黃文斌教授口述,徐嘉儀訪問、整理:〈附錄:黃文斌教授訪問稿〉(未刊稿)[訪問日期:2022年9月26日]。

34. Chee-Beng Tan, “Chinese Religion in Malaysia: A General View” [馬來西亞華人宗教:一般觀點], Asian Folklore Studies, No. 2 (1983), pp. 217–19.

35. 張禹東、陳景熙等著:《華人社團與中華文化傳播》(北京:社會科學文獻出版社,2018年),頁84-94。

36. 溫廣益著:《「二戰」後東南亞華僑華人史》(廣州:中山大學出版社,2000年),頁211-239。

37. 侯坤宏編著:〈二戰後處於多年國共激烈內戰下的大陸各地佛教之艱難歷程回顧(1945-1949年)〉,《浩劫與重生:1949年以來的大陸佛教》(臺南:妙心出版社,2012年),頁14。

38. 鄧家宙著:《香港佛教史》(香港:中華書局,2015年),頁90-94。

39. 林月琴著:〈從宗教與教育的關係論宗教的教育價值〉,載《國立空中大學社會科學學報》1944年第2期,(1944年),頁99。

40. 楊玉輝著:〈星雲大師宗教法治思想研究〉,載妙凡、程恭讓主編《2013星雲大師人間佛教理論實踐研究(上)》(高雄:佛光文化事業有限公司,2013年),頁257-258。

41. 同上註。

42. 同 [37],頁14。

43. 同 [38],頁90-94。

44. 同上註。

45. 同上註。

46. 同上註,頁88-95。

47.例如釋太虛之高足釋大醒曾於1948年言:「中國整個佛教的情勢,已一天不如一天,佛教、寺廟、僧徒,都正在高速度的轉變之中,當然都向壞處變了:佛教消沉癱瘓!寺廟破壞毁滅!僧徒腐蝕離散!將來變到甚麼樣子⋯⋯真是不堪設想,我們也不敢想!」參閱侯坤宏編著:〈二戰後處於多年國共激烈內戰下的大陸各地佛教之艱難歷程回顧(1945-1949年),《浩劫與重生:1949年以來的大陸佛教》(臺南:妙心出版社,2012年),頁14。

48. 四流詳指:一、清高流:頗能不慕利響,清白行業,或依深山,或依叢林,或以靜室或修淨土,或覽經論,或習而定,但既無善知識開示,散漫昏閱者多,明達專精者少。二、坐香流:自長老、班首、職事、清眾,群居三二百人,講究威儀,磨鍊苦行,但能死坐五大載,經得敲罵,略知林規矩者,便是老參,由職事而班,由班首而長老,即是一生希望。其下者,則逐粥飯而已。三、請經流:即講經法師也,師家則授以天台四教儀、賢首五教儀、相宗八要等,使由之能略通楞嚴、法華、陀疏鈔三、四種,在講座上能照古人註解背講不謬者,便可稱法師。下者,則或聽記經中一二則因祿。向人討述而已。四、懺燄流:學習歌唱,拍擊鼓鉞,代人拜懺誦徑,放燄設齋。以上四流,攝近世佛教徒略盡。而前之三流,其眾寡不逮後之一流之十一。參閱鄧家宙著:《香港佛教史》(香港:中華書局,2015年),頁26。

49. 筆者認為原文指的「無識而散漫」意思指僧侶的知識水平有限,解作「無知識」,因而誤解或不解佛教的戒律清規和佛教教義,所以僧侶未有遵守其規和不懂佛理,以致中國弘法人員質素參差。參閱鄧家宙著:《香港佛教史》(香港:中華書局,2015年),頁16-17。

50. 同 [37],頁26。

51. 同上註,頁30。

52. 同上註。

53. 同上註。

54. 同 [38],頁18-19。

55. 姚瑤著:〈澳門歷史問題的形成〉,載《傳承》,2011年第23期(2011年),頁11。

56. 同 [38],頁18-19。

57. 同上註。

58. 澳門特別行政區政府新聞局著:〈地理環境和人口〉,《2016澳門年鑑》,頁369,瀏覽網址:https://yearbook.gcs.gov.mo/uploads/book/2016/myb2016c.pdf。(瀏覽日期:2023年3月1日)

59. 何建明著,〈近代澳門與內地的佛教文化關係〉,載《澳門宗教研究》,1999年第4期(1999年),頁30。

60. 同 [38],頁18-19。

61. 同 [38],頁30。

62. 同 [55],頁60。

63. 傳戒指傳授戒律予出家之僧尼或在家居士之儀式,又名放戒或開戒。參閱釋慈怡編:〈傳戒〉,《佛光大辭典》,2011年,瀏覽網址:https://www.fgs.org.tw/fgs_book/fgs_drser.aspx。(瀏覽日期:2023年3月24日)

64. 同 [38],頁20-24。

65. 根據釋星雲的說法指「單」是為佛教術語,意指房間、床鋪,所以掛單指僧侶到別的寺廟借宿或暫居。參閱釋星雲著:〈第五講、單的意義〉,《僧事百講》,瀏覽網址:http://books.masterhsingyun.org/ArticleDetail/artcle2211。(瀏覽日期:2023年3月31日)

66. 同 [38],頁93-94。

67. 同 [38],頁20-24。

68. 徐郁縈著:〈護法興學:戰後星洲「人間佛教」的思潮與實踐〉,《法雨中國.普潤亞洲:人間佛教在東南亞的開展》(香港:香港中文大學人間佛教研究中心,2016年),頁840。

69. 同上註。

70. 同 [33]。

71. 同上註。

72. Chee-Beng Tan, “Chinese Religion in Malaysia: A General View” [馬來西亞華人宗教:一般觀點], Asian Folklore Studies, No. 2 (1983), pp. 217–19.

73. 劉浩然著:《閩南僑鄉風情錄》(香港:香港閩南人出版社有限公司,1998年),頁83-85。

74. 同 [32],頁108。

75. 同 [2],頁100-103。

76. 同 [1],頁1-6。

77. 同 [12],頁6-7。

78. 同 [1],頁2-3。

79. 同 [12],頁28-30。

80. 同上註。

81. 同 [1],頁2-3。

82. 同上註。

83. 同 [1],頁2-3。

84. 同上註。

85. 同上註,頁3-4。

86. 洪修平著:〈太虛大師與當代的人間佛教〉,載《佛學研究》,2017年第2期(2017年),頁23。

87. 釋星雲著:〈民初佛教領袖太虛大師〉,《佛教叢書教理》,瀏覽網址:http://books.masterhsingyun.org/ArticleDetail/artcle2552。(瀏覽日期2022年8月4日)

88. 同 [12],頁8。

89. 同 [29]。

90. 同 [12],頁8-9。

91. 人間佛教即是作為中國佛教強調死亡、喪葬儀式和超凡脫俗凡補救措施;旨在解決二十世紀中國的社會和精神問題;他期望試圖改變佛教作為死者宗教的形象和理解,以為今生修行佛教;在此點基礎上,透過佛法弘揚在人間建立淨土之理想世界,而不是出世淨土中獲得重生,所以呼籲振興中國佛教通過「體制改革、現代教育,社會活動,以及全球普世合作」去復興佛教。參閱謝明達口述,〈簡述新加坡的人間佛教歷史〉,《演講稿》,瀏覽網址:https://us02web.zoom.us/j/87116900837 。(瀏覽日期2022年8月4日)

92. 太虛法師曾揚言:「佛教社會化,這一個名詞,不是使僧眾化成通俗的意思。佛教徒的內容,有僧眾,有個徒:要將信眾作有系統的組織起來,成為佛教信行教團,各其就為農、為工、為商、為學、為政、為軍、為教育、為慈善之地位,作諸濟世利人,及諸政治社會運動事業。要將佛教的僧眾亦組織成系統團體,內勤修學,外宣教化,以攝受信眾,及覺悟世人。如此,乃謂之佛教社會化 。」參閱黃夏年著:〈人間佛教與南亞、東南亞佛教〉,載《人向佛報》,2018年第39期(2018年),頁50-51。

93. 同 [12],頁106。

94. 同 [1],頁474-475。

95. 釋太虛指:「非契真理則失佛學之體;非協時機則失佛學之用⋯⋯而所謂真理,即佛陀所究竟圓滿覺知之「宇宙萬有真相;時機,乃一方域、一時代、一生類、一民族各別之心習或思想文化。所以依佛法契理契機原則,以佛法適應這現代的思想潮流及將來的趨勢。」參閱洪修平著:〈太虛大師與當代的人間佛教〉,載《佛學研究》,2017年第2期(2017年),頁23。

96. 同 [1],頁321-324。

97. 同上註。

98. 同 [37],頁16。

99. 同 [86],頁23。

100. 同 [2],頁23-28。

101. 同上註。

102. 竺摩法師著、盧友中編:〈太虛法師的融貫思想〉,《竺摩集(下)》(北京:宗教文化出版社,2014年),頁205。

103. 陳秋平著:〈人間佛教在馬來西亞的傳播與發展——以太虛大師及其學生在馬來西亞的活動為研究脈絡〉,載《中國社會科學院世界宗教研究所雜誌社》,2009年第3期(2009年),頁31-37。

104. 同 [12],頁10。

105. 釋太虛曾言:「現代佛教『在首先完成人格,好生地做一個人。一方面,衣食住等物質生活,要有相當的解決;一方面,也要有合於人類理性上的知識、道德上的行為,做成有人格之人,與古來所謂士君子相合,然後把所明白宇宙人生的原理拿出來實行。』通過推行人生佛教,建立人生佛教,人類社會才能逐漸地佛教化,人間淨土才會在現實中真正建立起來。這就是所謂的人間佛教。人間佛教不是佛教的人間化,而是人間的佛教化,即以佛法來化導人間,使人人建立起人生的佛教,從而建立起人人和諧共生的人間淨土 。」參閱何建明著:〈竺摩法師與中國現代佛教〉,《無礙法界.正教弘傳:人間佛教在東亞與東南亞的傳佈》(香港:香港中文大學人間佛教研究中心,2016年),頁214。

106. 例如文中:「我們要知道人生佛教或人生佛學的原理,並非太虛大師獨創的,乃大師秉承佛陀思想的啟導,加以深入的研究體驗而契其理,復由淺出作適應時代的宣揚而契其機,揭示人生佛教的真義,大聲疾呼佛教為現實人生、現實社會所極需要而且有大裨益,也糾正了過去佛教在中國的三種偏向⋯⋯大師所談的人生佛教,範國很廣,意義很深,我現在所說的點,好像盲人摸象,未得其全,故奉勸研究人生佛教的同仁,宜多看大師的全書,並應該在高深處著眼,而從淺近處做起,才符合大師『學佛先從做人學起』的人生佛教的理趣!」參閱竺摩法師著、盧友中編,《竺摩集》(北京:宗教文化出版社,2014年),頁475-479。

107. 同 [2],頁38。

108. 同上註。

109. 同上註,頁39。

110. 同 [29]。

111. 同 [103],頁31-37。

112. 同上註。

113. 陳慧倩指芝峰實際上是竺摩法師的師叔,因為芝峰法師是太虛法師門下五比丘之一,加上大醒法師回復竺摩法師的書信以「你的老叔」稱呼芝峰法師。參閱陳慧倩著,〈竺摩法師及其佛教文化與教育事業〉,(檳城:馬來西亞拉曼大學中華研究院碩士論文,2017年),頁33-35。

114. 同 [12],頁6-8。

115. 同上註。

116. 同上註。

117. 同上註,頁10。

118. 同上註。

119. 同 [12],頁91。

120. 同 [2],頁39-40。

121.文中指竺摩法師曾撰文:「熱烈的感情壓制我的一切,於是我就想在中國為和平奮鬥而抗戰的時期中,去過一種比較有意義的生活,與大乘佛教的精神既不相背,同時亦盡個人救國比較切於實際的一分天職,就在這個前提下,我和我的老同學們去參加過民大受訓⋯⋯」此外,他亦憶述起居住香港期間對和平的看法:「全世界人類深恐和平決裂,戰爭爆發,則人類將趨於毀滅⋯⋯只有人類的道德力量,方足以阻止核子武器之應用,挽救生靈的塗炭;而佛較的慈悲和和平的教義,必於此有絕大的貢獻。」參閱陳慧倩,〈竺摩法師及其佛教文化與教育事業〉(檳城:馬來西亞拉曼大學中華研究院碩士論文,2017年),頁39-40。

122. 同 [12],頁28-30。

123. 同上註,頁30-36。

124. 同上註,頁74-78。

125. 同上註。

126. 同上註,頁96。

127. 同上註。

128. 釋慧森著(竺摩法師):〈菩薩的四攝法〉,《初階佛學讀本· 第三冊》,瀏覽網址:http://triplewisdompenang.org/zhumocollections/books/chujiefoxue2/chp_10。(瀏覽日期:2023年4月4日)

129. 同 [12],頁35。

130. 同上註。

131. 同上註,頁36。

132. 同 [2],頁39-40。

133. 同 [12],頁36。

134. 同 [102],頁327-329。

135. 同 [12],頁96。

136. 同 [33]。

137. 同 [32],頁86。

138. 同 [36],頁241。

139. 同 [12],頁114-116。

140. 盧友中的原文沒有解釋「錫」的指稱,而因檳城怡保被譽為「錫都」,而且霹靂州是為檳城的首府,所以筆者認為作者所指的錫是檳城怡保。參閱盧友中著:《雁蕩山僧—竺摩法師傳》(北京:宗教文化出版社,2003年),頁165。

141. 同 [12],頁167。

142. 同 [12],頁116。

143. 同 [2],頁107-109。

144. Michael W. Apple, “The Text and Cultural Politics.” [文字與政治文化] Educational Researcher, No. 7 (1992), pp. 5–6.

145. 竺摩的教科書除了《初階佛學讀本》之外,還有1980年的《金剛經講話》、1965年的《佛教四綱目》和《無盡燈中翻譯為英文版本的《樹立正見與淨化意欲》。參閱竺摩法師著、盧友中編:《竺摩集(上)》(北京:宗教文化出版社,2014年),頁168-172。

146. 同 [2],頁51-54。

147. 釋慧森(竺摩法師):〈佛教徒的類別〉,《初階佛教讀本 · 第二冊》,瀏覽網址:http://triplewisdompenang.org/zhumocollections/books/chujiefoxue2/chp_10。(瀏覽日期:2023年4月4日)

148. 同 [2],頁51-57。

149. 同上註。

150. 同上註。

151. 同上註。

152. 同 [12],頁88。

153. 同 [2],頁52。

154. 同上註。

155. 同上註。

156. 同上註。

157. 同 [12],頁129。

158. 同上註。

159. 同 [1],頁6。

160. 同 [33] 。

161. 檳城三慧講堂:〈講堂緣起〉,《三慧講堂》,瀏覽網址:https://triplewisdompenang.org/講堂緣起/。(瀏覽日期:2022年12月23日)

162. 同 [96],頁218-224。

163. 同 [33]。

164. 同 [7]。

165. 「三寶」本是佛教用語,其指佛教最重要的三種元素,包括佛陀、佛法和僧侶,筆者以「三寶」比喻佛教在當地弘揚的另外三種重要元素。

166. 同 [35],頁89-95。

167. 同上註。

168. 鍾大榮、張禹東著:〈東南亞華僑華人宗教的歷史角色與當代價值〉,載《宗教學研究》,2011年第1期(2011年),頁47。

169. 同 [36],頁239。

170. 同 [35],頁121-122。

171. 同 [2],頁49。

172. 同 [12],頁139。

173. 同 [1],頁387-445。

174. 同 [7]。

175. 同 [12],頁166。

176. 同 [1],頁347。

177. 同 [147]。

178. 同 [12],頁117。

179. 同 [33]。

180. 同 [12],頁118。

181. 同上註,頁117。

182. 同 [2],頁39-42。

183. 同上註,頁108-112。

184. 紀晶木著:〈釋金明與馬六甲香林華文小學研究〉,(檳城:馬來西亞拉曼大學中華研究院碩士論文,2017年6月),頁67。

185. 同 [2],頁80。

186. 同上註,頁80。

187. 同上註,頁123。

188. 同上註,頁131。

189. 同上註,頁107。

190. 同上註,頁106。

191. 同 [12],頁178-179。

192. 同上註,頁156。

193. 同 [1],頁5-6。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

Welcome to leave a message:

Please Sign In/Sign Up as a member and leave a message