將門學士:楊家將第四代傳人楊畋生平考述

北宋楊家將各代人物中,改從科舉登仕成為文臣而最有代表的人物,首推第四代的楊畋(1007-1062)。楊畋雖然以文臣身份入仕,但他的友朋同僚仍看重他出於顯赫的楊氏將門,而許他為儒將。為此,宋廷在慶曆七年(1047)一度將他自文資轉為武資,授他東染院使、荊湖南路駐泊鈐轄,委他以統兵平亂之重任,使他又和乃父楊琪(980-1050)一樣,繼續擔著楊氏將門之旗幟。他後來要求宋廷恢復他文官的身份,不過宋廷仍以知兵儒將視之;然盛名之下,楊畋卻擔當不了皇祐四年(1052)五月率兵平定廣源儂智高(?-1055)之任,不能將楊家將之威名重振。他兵敗覆師,此後未有再被委以軍旅之任。幸而他擁有廣泛的文臣人脈關係,加上他道德文章皆有值得稱道之處,結果他很快便在仕途回陞,在擔任一陣子知州、轉運使等外官後,在至和、嘉祐之間,他被召入朝,歷任三司副使、知制誥、知諫院等重要差遣,並加職為天章閣待制,最後職至龍圖閣直學士兼侍讀,擠身於侍從之列。他「折節喜學問,為士大夫所稱」,為楊氏將門少數的飽學之士和文學名臣。因他科甲出身,而且望重士林,平生又與眾多當代的名臣朝士,包括人們熟知的杜衍(978-1057)、胡宿(996-1067)、范仲淹(989-1052)、孫抃(996-1064)、宋祁(998-1061)、余靖(1000-1064)、梅堯臣(1002-1060)、歐陽修(1007-1072)、王素(1007-1073)、韓琦(1008-1075)、趙抃(1008-1084)、蔡襄(1012-1067)、韓維(1017-1098)、文同(1018-1079)、司馬光(1019-1086)、王珪(1019-1085)、宋敏求(1019-1079)、李壽朋(?-1071)、王陶(1020-1080)、王安石(1021-1086)、吳師孟(1021-1110)、沈遘(1028-1067)與蘇轍(1039-1112)均有交往,故在宋人的文集和詩集中,有大量關於他與文臣交往的記載,可以補充《宋史‧楊畋傳》之不足。1 在楊家將各代人物中,即以楊畋的生平史料最豐富。值得一提,除了他本人有墓誌銘傳世外,他的家屬包括父楊琪、元配陶氏(1005-1036)、侍妾長壽縣太君恭氏(1039-1113)、妹壽陽縣君楊氏(1036-1095)及妹婿張景儒(1018-1070)均有墓誌銘傳世,一門共有六道墓誌銘傳世,可說是一個特例。2 反之以楊業為首的楊家將本房,迄今仍未發現墓誌銘等出土文獻。

有關楊畋的生平事跡,聶崇岐教授(1903-1962)在1939年發表的〈麟州楊氏遺聞六記〉的第六記〈記楊重勛及其子孫〉,只以四十餘字簡述他的生平,而突出他「具文武材, 官至龍圖閣直學士吏部員外郎直諫院」。上世紀八十年代初出版,常征(1924-1998)的《楊家將史事考》也不過以五頁的篇幅的簡單介紹楊畋的事蹟,而該書的取材也僅限於《宋史‧楊畋傳》以及歐陽修所撰的〈供備副使楊君墓誌銘〉和蘇轍的〈楊樂道龍圖哀辭并敘〉三種史料。3 筆者舊作〈北宋楊家將第三代傳人楊文廣(?-1074)事蹟新考〉也在有關地方談到楊畋的一些事蹟。4 另外,2007年二月出版的《楊家將研究‧歷史卷》所收錄的論著中,也有數篇文章以最多三頁的篇幅簡略提及楊畋的事蹟。5 本文即擬據現存的史料,考述楊畋的生平事跡,並從楊畋這位雖改習文卻未忘家風的將門學士之楊家子弟個案,論述楊氏將門子弟的出處。

楊畋一族嚴格說來,是以楊業(935?-986)為首的北宋楊家將的旁支。其曾祖父楊重勳(?-975),原名楊重訓,是楊業(本名楊重貴)之弟。其父楊弘信為麟州新秦(今陝西榆林市神木縣北)土豪,自任為刺史,後接受後周的封號。楊弘信死後,楊重勳繼其任,不久以麟州降北漢,與兄楊業同仕太原劉氏。後周太祖廣順二年(952)十二月,麟州被群羌所圍攻,楊重勳被逼又向後周輸誠,並向鄰近的夏州(今陝西榆林市靖邊縣以北55公里白城子)李氏和府州(今陝西榆林市府谷縣)折氏求救;但他反覆無常,一度又再降北漢,最後在後周世宗顯德四年(957)十月降周,授麟州防禦使。宋太祖代周後,他向宋室臣服。建隆二年(961)三月及建隆三年(962)四月,北漢兩度進犯麟州,他均率兵將之擊退,為新朝立功,然與乃兄楊業各為其主。6楊重勳一直為宋廷守邊,捍禦北漢。到乾德五年(967)十二月,太祖為嘉許其功,置建寧軍於麟州,授楊重勳為建寧軍節度觀察留後。7開寶二年(969)正月,太祖御駕親征北漢,在太原(今山西太原市)之保衛戰中,楊業(當時名劉繼業)從太原城的外圍到太原城外, 一直力抗宋軍。楊重勳在是年五月,當太祖攻城失利,打算退兵時, 卻不待太祖之命,而與權知府州折御卿(959-996)率兵趕至太原城下應援。太祖嘉其來援,惟退兵在即,於是厚賞二人而遣歸,楊重勳倒也避免與乃兄兵戎相見。8三年後,即開寶五年(972)八月,太祖建保靜軍於宿州(今安徽宿州市)。翌月,太祖徙楊重勳為保靜軍節度觀察留後,將他調離世居的麟州,而別命武臣鎮守。9楊重勳在開寶八年(975)七月在保靜軍節度使任上卒,得年多少不詳。宋廷依例輟朝兩日, 並贈侍中。10

楊畋的祖父楊光扆,排輩與楊延昭(958-1014)屬從兄弟,他的生卒年不詳。據歐陽修所記,他以父蔭為西頭供奉官監麟州兵馬,後卒於官。後以其子楊琪推恩,贈左驍衛將軍。其妻韓氏,即楊畋的祖母,後亦贈南陽縣太君。11

楊畋之父楊琪,字寶臣,排輩是楊文廣(?-1074)的再從兄弟。他少喪父,以蔭授殿侍,後因其從伯父楊延昭之蔭授三班奉職。他的墓誌銘稱許他「少喪父,事其母韓夫人,以孝聞」。他先後兩娶,初娶慕容氏,續娶李氏。作為將家子,楊琪「獨好儒學,讀書史」,是故後來其子楊畋棄武從文,走上科舉仕進之路。歐陽修稱他「為人材敏,謙謹沈厚,意恬如也」,其實是說他仕途並不得志。他以將家子而任武官,但一生都沒有在沙場效命。歐陽修稱他「材敏」,特別舉出一事為證,記載當他以三班奉職監大通堰時,那時他的上司,擔任制置淮南、江浙、荊湖發運使的李溥(?-1018後),素來以峻法管束屬下。凡李溥巡視的地方,屬吏雖然都做好準備, 但仍給他找到過錯,受到劾責被罷廢的官吏前後共有數百人。他們每聽到李溥前來,均驚恐不安,甚至有人怕得投水自殺。楊琪在眾多官員中年紀雖最輕,但他毫不擔憂。李溥的治所真州(今江蘇揚州市儀徵市)距大通堰最近,李溥曾經突然夜乘輕舟來到楊琪的治所,檢按他的文簿紀錄,視察他的職事。楊琪素有準備, 這次李溥突擊查察,完全找不到他有甚麼過錯,連李溥也稱許他的才幹。12

楊琪從真宗(968-1022, 997-1022在位)晚年到仁宗(1010-1063, 1022-1063在位)皇祐年間前後三十餘年,先後任同提點河東、京西、淮南三路刑獄公事,他的官職由三班奉職累遷至諸司副使最低一階的供備庫副使,最後的階官為銀青光祿大夫,爵位為原武伯。雖然歐陽修稱他「君所歷官,無不稱職」,但他實在算不上仕途得意。比起他的族弟楊文廣最後官至步軍都虞候,位列三衙管軍,就大大遜色。歐陽修稱許楊琪在任上樂於舉薦人,並稱他多年來共舉薦二百餘人,而「往往為世聞人」。這番說法顯然有溢美之嫌。撇開浮詞不論,楊琪為官數十年,可資稱譽的政績實在不多。楊琪在皇祐二年(1050)六月壬戌(初七)卒於淮南任上,年七十一。因楊畋之故,宋廷贈楊琪左驍衛將軍。翌年(皇祐三年,1051)十月甲申(初六),時任屯田員外郎、直史館的楊畋將亡父及亡母慕容氏合葬於洛陽縣(今河南洛陽市東北三十里漢魏故城))杜澤(一作翟)原,並請得好友歐陽修為亡父撰寫墓誌銘。到楊畋在十二年後逝世時,楊琪的贈官已晉為左武衛將軍。楊琪除楊畋外,尚有女壽陽縣君楊氏一人,為繼娶之李氏所出,生於景祐三年(1036)。考在楊家將各代人物中,雖然楊琪官職及事功均不顯,他與其子、幼女以及女婿張景儒卻都有墓誌銘傳世,真算得上是異數。另外,楊琪父子女兒的籍貫均作麟州新秦。此外,楊琪的名字又與小說的楊門女將楊八姐雷同,也是有趣的巧合。13

楊畋字樂道,又號叔武,14據〈楊畋墓誌銘〉所記,他卒於嘉祐七年(1062)四月癸卯(廿六),得年五十六。以此推之,他當生於真宗景德四年(1007)。生母慕容氏,後追封安定郡太君;繼母李氏,封延安郡太君。楊畋的髮妻陶氏(1005-1036),據楊畋親撰之〈亡妻陶氏墓銘〉所載,她比楊畋年長二歲,生於景德二年(1005),而於景祐三年(1036)卒於太原(今山西太原市),得年才三十二歲。15據〈楊畋墓誌銘〉及《宋史‧楊畋傳》記,楊畋以進士及第,授秘書省校書郎知并州(即太原)錄事參軍。梅堯臣有詩〈楊畋赴官并州〉,據朱東潤(1896-1988)所考,此詩撰於景祐元年(1034),則楊畋可能於是年登第並出仕為并州(即太原,今山西太原市)錄事參軍。據〈亡妻陶氏墓銘〉所記,陶氏在景祐三年(1036)病逝於太原,則可推知楊畋在景祐三年前後任職太原,吻合朱東潤的考證。按楊畋在這時任官太原,不克將髮妻立刻歸葬楊氏祖塋洛陽。16

不過,劉成國最近卻據歐陽修寫給王素一信所言:「某衰病,漸不能支,更見楊樂道長往,同甲勾落太半矣」,而推斷楊畋與歐陽修是同年進士,即楊是天聖八年(1030)王拱辰(1012-1085)榜登科。然而,「同甲」應理解為同齡,而非登第的同年進士。考王素在天聖五年獲賜進士第,與歐陽修並非同年進士,而楊畋、歐陽修及王素均生於景德四年(1007)。歐陽修對王素所云「同甲勾落」,當指他們同甲子同齡的人,而非同科甲的同年進士。劉成國的推論仍嫌證據不足。當然,歐陽修後來為楊畋父楊琪撰寫墓誌銘,除了大大表揚楊業與楊延昭「父子皆為名將,其智勇號稱無敵,至今天下之士至於里兒野豎,皆能道之。」外,又稱許楊畋「賢而有文武材」。後來又為楊畋撰寫遷官屯田員外郎直史館的制文(有疑此制非歐陽修所撰)。而楊畋也將楊氏家傳的兵書《遁甲立成旁通曆》贈歐陽修,可見兩人交情甚深,惟筆者認為二人是同齡人而非同年進士。17

楊畋名「畋」,本來是典型的武人名字;但他棄武從文,以科舉之途登仕。王陶稱他「公生將家,獨力學業儒,以行道為志。為人剛直清介,廉讓謙退而才兼文武」。據說他未登第前,已為「杜正獻公(即杜衍)深賢之」。18楊畋大概在寶元二年(1039)遷大理寺丞、知岳州(今湖南岳陽市)。19慶曆二年(1042)四月,他再得當時知延州的范仲淹的舉薦。20慶曆三年(1043)十月,當范仲淹拜參政後,他自殿中丞擢提點荊湖南路刑獄,駐衡州(今湖南衡陽市)。宋廷準備攻討劫掠州縣的湖南猺人(按:宋人文獻又泛稱他們為蠻人,下文會猺蠻並稱)黃捉鬼、鄧和尚與唐和尚等部眾,於是任命楊畋「專治賊事」,督師討伐。他這年三十七歲。21

據僧人守瑞(1025-1072)所編的〈後住潭州雲蓋山海會寺語錄〉所記,楊畋往衡州赴荊湖南路提刑之任,經過潭州(今湖南長沙市)雲蓋山海會寺,曾與寺中高僧臨濟宗楊歧方會(992-1049)談起禪來。方會邀他入院燒香,楊畋回答平亂回來才燒香。楊畋請方會給他指點前程,方會有頌云:「示作王臣,佛祖罔措。為指迷源,殺人無數。」似乎預言楊畋此行多有殺業。22

據王令(1032-1059)所撰〈西頭供奉官王君(王懷忠)墓誌銘〉所載,楊畋就任荊湖提點刑獄司後,即上奏宋廷,言「盜起不意,兵擾未治,吏多無足賴者。臣輒擇其可用以聞,幸上聽從之。」宋廷從其議。據王令所記,「自群蠻亂南方,皆天下至險之處,兵雖久頓,不敢言入,有敢入者隨敗。」23楊畋所面對的群蠻所聚的環境其實險惡。而據楊畋墓誌銘所記,楊畋至衡州後,雖然「鐍署門,馳山下,講兵丁,召募材勇,親與士卒同衣食寢處,均任寒暑饑渴之勞,而尤自刻苦」;但猺人所住的山區山勢險惡,而猺兵悍勇,「山巖之巔,上下鳥道,栗捷如猱狖。飛長鏢蹶,勁弩不虛發」。而楊畋所部的南方兵卒久不習軍事,多半畏懾不能戰。即使楊畋「每與賊遇,慨然先登不顧死,所重輕一切致命,專以忠義至誠感激之」,而令部眾願意死力奮戰。十二月,楊畋軍抵孤漿峒,宋軍前鋒竟陣前退卻,導至全軍潰敗。楊畋跌倒在山巖下,幸賴有淺草卸去下墜力才得以不死。宋廷見師出無功,在是月己酉(十六) 下詔湖南轉運使郭輔之,倘不能剿平猺亂,就改用招撫之策。24就在這年底,楊畋的族叔楊文廣獲薦擔任捕盜巡檢,討伐橫行於京西之軍賊張海。推薦他任巡檢的, 很有可能就是楊畋。楊文廣因平亂有功,得以在仕途上晉陞。25但楊畋初登沙場, 卻成為敗軍之將,而且幾乎命喪猺山。

慶曆四年(1044)正月,當湖南的猺亂尚未平定時,受宜州(今廣西河池市宜州市)羈縻之環州蠻人區希範(?-1045)與其叔區正辭(?-1045)率眾五百人攻破環州,建號反宋。宋廷即派內臣入內供奉官王昭明(?-1064後)往宜州,招募兵勇入峒捕擊蠻兵。26三月, 宋廷改派殿中侍御史王絲(?-1047後) 代替張庚,擔任荊南路體量安撫、提舉捉賊事,統領楊畋等討伐猺人。又派內臣攜帶詔書,賞賜荊南路捕擊山猺軍士緡錢。27

對於湖南猺亂該剿抑撫,宋廷一時沒有定見,而由誰人統領平亂事宜,宋廷也是舉棋不定。時任諫職的右正言知制誥歐陽修便大加批評,指宋廷「不惟任人不一,難責成功,兼彼數人一時到彼,不相統制」,但奏入不報。28楊畋在各自為政,互不統屬的體制下,自行招募兵勇,重整師旅,志切立功補過。他招到最得力的部屬,除了上文所提到的王懷忠外,最著名的是文武兼資,頗有將才並屢立戰功的陶弼(1015-1078)。楊畋再度率兵深入敵巢,殺敵七八十人,並奪得猺人糧儲;不過,他的剿敵努力,仍受到不少朝臣非議,包括與他有交情的人,例如歐陽修在是年三月便上言,反對他進剿之策。歐陽修指「新差楊畋,銳於討擊,與郭輔之異議,不肯招降」。又說宋廷差派王絲到湖南前,並未有明確指示該怎樣做,他擔心王絲到湖南後,會與楊畋同樣主張進擊猺人。他認為「蠻賊止可招攜,卒難翦撲,而畋等急於展效,恐失事機。今深入而攻,則山林險惡,巢穴深遠,議者皆知其不可。若以兵外守,待其出而擊之,則又未見其利。」他又說楊畋之小勝,雖然「增我士氣,畋之勇略,固亦可嘉」;但他擔憂宋廷上下急於平亂,一聽到楊畋小捷之報,就以為已打了大勝仗,結果不待成功,便行厚賞,再不肯招安猺人。他反對馬上厚賞楊畋,免得諸處巡檢捕賊官見楊畋獲賞,就爭著捕殺平民冒功。他指出楊畋等「自恃因戰得功,堅執不招之議,朝廷亦恃畋小勝,更無招輯之心,上下失謀, 必成大患。」他請求宋廷降詔獎諭楊畋等,令其執行招安之策,然後行厚賞。總之,歐陽修反對楊畋繼續進兵猺峒。29

歐陽修的同年、與楊畋亦有交情的右正言、集賢校理余靖,30也對楊畋銳意剿滅猺峒的做法表示異議。他除了擔心傳聞楊畋剿猺馬上得到厚賞後,會導致湖南其他捕盜官兵為了邀功,而濫殺平民冒功之負面影響外,他更批評楊畋不肯行招撫之策,而是「攻賊巢穴,意在蕩除,由是賊出攻城,以爭死命。雖聞朝廷屢令招撫,而楊畋騺勇,但欲淨盡賊徒。」他認為以武力剿平猺亂的代價是「若能盡賊,但恐百姓亦盡」。他認為楊畋堅決要討平猺人,卻同時教猺人痛恨他,不肯接受宋廷招撫。他且建議宋廷可用楊畋在孤漿峒戰敗之由,將他調走,而另委別人改行招撫之策。 他強調「不可重惜楊畋而輕荊南一路百姓」。31余靖稍後又批評原任荊南體量捕盜事,負責協調平亂事宜的王絲毫不勝任。32

歐陽修及余靖的憂慮並非毫無道理,到四月,平定猺亂的戰事仍在進行,而派往湖南平定蠻亂的許多軍士,因炎夏發生瘴熱而罹疾。仁宗大為憂慮,馬上下令醫官院遣醫學一員,馳驛前往診視,並派使臣撫恤在平亂中有被錯殺的平民。33同月丁酉(初六),仁宗改派京西轉運按察使杜杞(1005-1050)為廣南西路轉運按察使,委之專責討平宜州蠻區希範;34不過,仁宗並沒有採納歐陽修及余靖的建議,撤換楊畋,改用招撫之策。35五月,楊畋再上捷報,其中原桂陽監(今湖南郴州市桂陽縣)進士廖革,以一人獨殺蠻兵三十一人的戰功,授右班殿直、捉殺蠻賊之職。36

宋廷這時雙管齊下,既命楊畋繼續進討,又命知潭州劉沆(995-1060)在六月招諭桂陽監蠻人,肯歸降的就給予賞賜。十月,劉沆已陸續招降二千人,使散居所部。37

為了討平猺亂,楊畋採用堅壁清野的戰術,將接近猺峒的民戶,包括沒有依附猺人的民戶,盡數驅逐至兩廣,使敵人失掉巢穴。38據余靖所言,楊畋在平亂中,「銳於殺伐」。余靖認為要招撫蠻人,一定要撤掉「蠻人必不相信」的楊畋。 雖然楊畋「曾經邊任,身耐勞苦」;但他認為「不可恐畋之怨而不憂賊之疑而不降也」,主張給與楊畋近邊差遣, 另委別人招降蠻人。39不過,宋廷沒有採納余靖的建議, 繼續由楊畋統軍平亂。是年十一月丙戌(廿九),應募入伍的進士區有鄰等十四人,以從楊畋破蕩挑油平、能家等處巢穴有功,獲授官職。十二月,楊畋軍深入猺峒,首先在石石亥洞擊破蠻兵,然後在慶曆五年(1045)初陸續平定六峒。40是年正月,慶曆改革的主將范仲淹和富弼(1004-1083)在反對勢力下離開宋廷,而獲范支持的楊畋,所參預逾一載的平蠻戰事也告終。是年二月,宋廷賞平蠻之功,楊畋自殿中丞遷太常博士,賜五品服。司馬光《涑水記聞》、及《宋史‧楊畋傳》對楊畋這場逾一載的平蠻苦戰,稱他「討叛蠻,與士卒同甘苦,士卒愛之」,「在山下討蠻,家問至,即焚之,與士卒同甘苦,破諸峒」、「卒厲眾平六峒」道出楊畋個中之艱辛。41順帶一提,楊畋這次也趁還朝之便,將亡妻之柩從太原歸葬洛陽。42

這年三月,知潭州劉沆兼湖南路安撫使,統領善後工作。宋廷也在同月平定宜州區希範之蠻亂。楊畋大概如余靖所建議,給近處差遣, 不預招安工作。43當然, 宋廷在招撫蠻人之餘,也有兩手準備,提防蠻人拒降再戰。同年八月乙亥(廿二),宋廷調整湖南人事,任唐州(今河南南陽市唐河縣)、鄧州(今河南南陽市鄧州市)等州都巡檢使、禮賓副使宋吉(?-1045後)為荊湖南路捉殺蠻賊。九月,宋廷再依從劉沆的建議,將從楊畋等八路入討蠻猺,蕩平挑油平、能家等處巢穴捕斬首級有功的廣勇軍副都頭夏吉以下四十八人、諸軍十將至長行共八百八人,均遞遷一資,並加賞賜,以提高平亂的宋軍士氣;44不過,宋廷的主流意見仍以撫為主,十月戊午(初六),下詔湖南地方守臣, 指示如聞湖南之猺人餘黨打算投降,令本路停止出兵攻討,並且告諭猺人逃匿者可復歸舊處,地方州縣宜存撫之。45

宋廷一意招撫蠻人餘黨,但以唐和尚為首的蠻猺卻不受招安,在桂陽監再度入寇。 楊畋部將、新陞禮賓副使之胡元、右侍禁郭正、趙鼎、三班差使殿侍王孝先等,與唐和尚軍戰於桂陽監藍山縣(今湖南永州市藍山縣東北古城村)華陰峒口,胡元等兵敗戰死。宋廷在十二月壬戌(十一),以胡元等戰死,為楊畋「措置乖方」,於是將他降知太平州(今安徽馬鞍山市當塗縣),劉沆亦責降知鄂州(今湖北武漢市)。而以右諫議大夫劉夔(?-1053後)為龍圖閣直學士知潭州兼荊湖南路安撫使,負責剿滅唐和尚。劉夔擔憂唐和尚戰勝胡元後,會更加聚眾生事,並轉成邊患。他請得宋廷賜給他空頭宣命十道,用來招安各處溪峒首領。46

慶曆六年(1046)正月丙申(十五),宋廷以桂陽監之猺亂未止,權置都巡檢使一員統領平亂兵馬。然後在庚戌(廿九)又厚恤在藍山縣陣亡的胡元等人。二月癸亥(十二),又從荊湖南路轉運使周沆(?-1055後)的建議,增給官軍公使錢一千貫以犒設將校。己卯(廿八),宋廷徙驍將、華州(今陝西渭南市華縣)都監、洛苑使蔣偕(?-1052)為荊湖南路鈐轄,對付悍勇之桂陽監猺蠻。47仁宗又體恤平蠻將士因炎夏瘴霧所生之苦疾,四月甲寅(初三),又再令醫官院擬定醫方,遣派使臣頒給之。壬申(廿二),為便利平亂, 以湖南都監、供備庫副使宋守信(?-1056後)兼知桂陽監, 至平定猺亂才罷48五月乙酉(初六),知潭州劉夔在招降不成後,進兵討伐猺首唐和尚,敗之於銀江源,並擊破其巢穴,但仍給唐和尚遁去。49宋廷以蠻猺未平,在九月乙巳(廿八),又再任戶部判官、祠部郎中崔嶧(?-1061後)為荊湖南路體量安撫,命他前往湖南與眾守臣商議討除招安之策。50這裡順帶一提,當楊畋仍在太平州時,他的好友蔡襄在福州(今福建福州市)撰〈夢遊洛中十首〉,並寄贈楊畋。詩序云:「九月朔,予病在告,晝夢遊洛中,見嵩陽居士留詩屋壁。及寤,猶記兩句, 因成一篇。思念中,來續為十首,寄呈太平楊叔武。」這是目前關於楊畋貶知太平州一年多的惟一記載。51

為了平亂,宋廷可說用盡所有辦法。十月壬戌(十六),當湖南轉運使周沆上奏,稱指使卒景賢招降得道州蠻黨五十六戶二百五十九人,宋廷立刻詔給其首領以次補官職。翌日(癸亥,十七),宋廷又賜湖南討蠻猺軍士特支錢以鼓勵士氣。然招安是否良方? 文官主張安撫,武將卻主張討剿。辛未(廿五),知桂陽監宋守信便力主征剿,指唐和尚聚眾才千餘,竟能為盜五、六年。宋軍不能討平他,因為朝廷不許窮追猛討。他舉薦衡州監酒黃士元,說他熟悉溪峒事,若派得敢戰之士二千人、引路士兵二百人,並優給他們金帛,必定可以使之討平蠻兵。他又請本路鈐轄丌贇率兵合擊,認為當可令蠻兵勢窮投降。宋廷採納他的攻伐之策,並在翌日(壬申,廿六)令知廣州(今廣東廣州市)魏瓘(?-1056後)與本路轉運使專責提舉捕討蠻猺,以防唐和尚竄入廣南。並詔倘朝廷覆議不及,許他們便宜行事。同日御史中丞張方平(1007-1091)上言論事,談到湖南蠻猺之亂未平時,即指出知潭州劉夔雖是清素之士,卻非應劇務之才。言下之意,是湖南平亂需要易帥;不過,張並不欣賞楊畋,在奏中批評「比來委任劉沆、楊畋等以便宜從事,兵連禍結,屢致沮傷,損國威靈,陷民塗炭, 湖、湘以外,賦役煩興,因循五年,賊勢益大,抄掠殘暴,不可勝計。」他且慶幸「若劉沆之輕疏,楊畋之迂率,近已除代而罷之」。總之,在張方平眼中,楊畋並非平亂之材。52

十一月癸未(初七),廣東轉運司上奏,因宋守信發兵大討蠻猺,他們就遁入郴州(今湖南郴州市)黃莽山,由趙峒轉入英州(今廣東清遠市英德市)、韶州(今廣東韶關市)界,依山自保,又時出抄掠。53

新任湖南安撫使的崔嶧在慶曆七年正月壬午(初七),向宋廷提出易帥的請求。他一方面嚴劾荊湖南路兵馬都監、西上閤門使劉貽孫(?-1049後)在猺亂未平之際,動輒託疾求醫,另一方面力薦楊畋復任平蠻之責。他稱楊畋「戰孤漿峒下,人樂為用。今欲殄賊,非畋不可」。宋廷准奏,一方面重貶劉貽孫為安遠(即安州,今湖北孝感市安陸市)行軍司馬,岳州安置。另一方面將楊畋換武資為東染院使、任荊湖南路駐泊兵馬鈐轄,統軍平亂。宋廷的制文還特別說這番任命是「用名將之後也」。反對重新起用楊畋的人說,楊畋早前失職貶官,氣勢受挫,一定不敢接受討賊的任命。然楊畋得詔即行,第二天便率部抵猺山下, 猺人據說恐懼不敢出山。54五月丁亥(初八),廣南東西路轉運使傅惟幾(?-1047後)與高易簡(1047後)上奏,稱唐和尚使其子來降,請宋廷貸給他們糧米,讓他們依舊居於其所保有的峒中。傅、高二人請宋廷下令,派楊畋馬上前往連州及韶州山下,向唐和尚等曉諭旨意。猺人需要向宋廷繳械,並以親屬為質子,而請求宋廷補授他們官職。己丑(初十),宋廷依從傅、高二人的建議,招安唐和尚以下四猺首,授以官職及任為峒主。楊畋獨持異議,認為「賊剽攻湖廣七年,殺戳萬人,今殘黨尚千餘,飽資糧,據峒穴,其勢必不久後亂」。他主張將蠻人招出峒外,授田為民,才是長久之計,而不是授他們官職與貲糧,以納質子使還峒;但他的計議不被傅、高二人接納。55

慶曆八年(1048)春,唐和尚等果然一如楊畋所料,復出陽山,焚劫嶺外。幸好楊畋早有準備,馬上率眾出嶺外,從夏天到秋天,連戰十五場,終於擊潰猺兵。楊畋從慶曆三年十月投筆從戎,到慶曆八年秋全殲猺亂,前後奮戰五年,作為楊門子弟,他可算不墮楊門威名。王陶記楊畋為此次平亂,「亦被瘴癘,瞑臥垂死,與歸湖南。當此之時,天下之人,識與不識,莫不咨嗟,詠歌稱道其賢,想見其形容。」56

皇祐元年(1049)三月甲午(初二),楊畋上奏宋廷,自言在嶺外剿捉蠻賊,感染瘴霧之疾,請求恢復文資,給他近北一小郡。壬子(十九),宋廷體恤他五載征戰勞苦,接納他的請求,復任他為屯田員外郎加直史館知隨州(今湖北隨州市)。宋廷的制文對他稱譽備至,還特別突出他出自將家,文武兼資的本事。制文並且總結了楊畋平蠻的功績:

以爾東染院使、湖南鈐轄楊畋,出自將家,有文武器幹。早由辭科,歷任郡縣,至提按之職。嚮以群蠻繹騷,湖嶺未靖,故特命以使名,往專討輯。逮茲二歲,谿洞帖然。而勤勞積時,重瘡生疾。57

就在楊畋養病隨州的時候,九月乙巳(初十),廣南西路轉運使已向宋廷奏報廣源州蠻儂智高率眾入寇邕州(今廣西南寧市),58一場比湖南猺亂更大規模的動亂即將爆發。宋廷為應付廣源州蠻亂,徙原禮賓使知桂州(今廣西桂林市)陳珙(?-1052)為洛苑使、廣南西路鈐轄兼知邕州,而調內藏庫使、廣南東路都監陳曙為廣南西路鈐轄兼知桂州。另派內臣入內供奉官高懷政往邕州,與廣南西路轉運使督捕蠻賊。59為了增強防衛力量,宋廷在皇祐二年(1050)二月丙戌(廿三),從廣南西路鈐轄司之請,在邕州羅徊峒置一寨,以扼來犯之廣源蠻。60

據楊畋墓誌銘所載,大概在皇祐元年底或二年初,楊畋因宰相的推薦獲召還京師,任三司戶部判官並賜三品服。他的好友、時任翰林學士、吏部郎中提舉在京諸司庫務的趙抃,大概聽到他召入的消息,曾寫了一首題為〈聞楊畋病愈〉的詩寄給他。詩云:「湖南楊叔武,消息有人傳。連歲征蠻徼,經秋臥瘴烟。為時天未喪, 勿藥病還痊。雲水溶溶去, 憑詩寄此篇」。為他寫制文的胡宿形容他:「謙退不伐,深博有謀。忠孝自將,歷險夷而不改;文武更用,當劇易而靡辭。久宣領服之勞,實靖邊隅之警。比資術學之力,擢參文史之筵。屬司會之曠僚,賴時髦之濟務。廣中外之更試,成久大之蘊崇」,大大推許他文武兼資,能當繁劇之才能。五月戊子(初二),楊畋奉命出使河東,任河東路計置糧草及處置盜鑄鐵錢。河東不僅是楊家將熟悉的地方,也是楊畋早年任并州錄事參軍時停留過的地方。61

是月戊申(廿二),廣南西路轉運使蕭固(1002-1065)向宋廷報告,交趾發兵攻擊儂智高,儂部眾都遁伏山林。宋廷下旨令廣南西路嚴備儂智高入寇。八月,儂軍入寇,殺權邕州同巡檢、右侍禁李江。62當廣南戰火已點燃時,楊畋因父楊琪於六月壬戌(初七)卒於淮南任上,即離開河東赴淮南奔喪。63

交趾發兵進攻儂智高並不成功,蕭固偏偏差派那個在慶曆七年八月,以平蠻不力,而被責降為邕州指使之庸將丌贇前往刺探敵情,可這個庸將卻擅自發兵攻儂智高,結果兵敗被擒。儂向他查問中國虛實,丌以為可將功贖罪,就極力勸說儂智高向宋廷輸誠內屬。儂智高於是放還丌贇,奉表請向宋廷歲貢方物。皇祐三年(1051)二月乙酉(初四),蕭固奏告宋廷儂智高請求內屬。蕭極言儂智高必為南方之患,請賜他一官以安撫之,利用他來對付交趾,以夷制夷。蕭稱儂智高才武強力,交趾必不能將之收歸屬下。宋廷並沒有馬上接受蕭固的建議,,只下詔蕭固與本路提點刑獄及鈐轄司商議然後覆奏。三月癸酉(廿二),蕭固覆奏儂智高奉表獻馴象及生熟金銀。宋廷詔廣南西路轉運司以本司的名義回答儂智高,以廣源州本屬交趾,若他與交趾一同進貢便許可。64

十月甲申(初六),楊畋將亡父楊琪與亡母慕容氏合葬於河南洛陽杜澤源,並請得當時任知應天府(今河南商丘市)的歐陽修為其父撰寫墓誌銘。他事父至孝,守喪期間,「飯脫粟一器,無蔬酪之味」。他也沒有忘記髮妻,在「皇祐辛卯」(即皇祐三年)的「上冬甲申」(十月初六),將陶氏棺槨遷葬於雙親墓之別園,並親撰共百十四字的四言墓銘〈亡妻陶氏墓銘〉以誌哀思。曾對楊畋平猺之策略有所批評的歐陽修,也終於承認楊畋在平猺戰事的功勞,在墓銘上稱許楊畋「賢而有文武材」。65楊畋在時人厚望下,雖在守制中,未幾又為宋廷所召用對付儂智高。

儂智高因向宋廷一再貢物請內附不納,加上與交趾為敵,估量擁有廣源州山澤之利,又招納到大量亡命之徒,包括廣州進士黃瑋、黃師宓等人,就密謀入寇。他首先詐稱峒中饑饉,部落離散,讓知邕州陳琪信其力量微弱,而不作防備。然後在一夕將其巢穴焚毀,卻騙他的部眾說平生積聚今為天火所焚,唯一生路就是攻取邕州,據廣州為王。他的部眾聽他驅使,大軍五千人沿鬱江東下,攻破橫山寨,殺守將寨主右侍禁張日新(?-1052)、邕州都巡檢高士安(?-1052)、欽州(今廣西欽州市)、橫州(今廣西南寧市橫縣)同巡檢、右班殿直吳香(?-1052)。皇祐四年(1052)五月乙巳(初一),儂智高攻破邕州,執殺知州北作坊使陳珙、通判殿中丞王乾祐(?-1052)、 廣西兵馬都監六宅使張立(?-1052)、節度推官陳輔堯(?-1052)、觀察推官唐鑑(?-1052)、司戶參軍孔宗旦(?-1052)等人,宋官兵死者千餘人。儂智高隨即在邕州建號大南國, 自號仁惠皇帝,改元啟曆。他大赦境內,並以中國官名封授黃師宓以下黨徒。66

儂智高破邕州後,勢如破竹,席捲兩廣。是月癸丑(初九)攻破橫州。三日後(丙辰,十二)再破貴州(今廣西貴港市)。庚申(十六),破龔州(今廣西貴港市平南縣)。辛酉(十七)又入藤州(今廣西梧州市藤縣)、梧州(今廣西梧州市)和封州(今廣東肇慶市封開縣東南)。壬戌(十八),破康州(今廣東肇慶市德慶縣)。到癸亥(十九),儂軍攻破端州(今廣東肇慶市)。諸州的守臣包括知橫州殿中丞張仲回(?-1052後)、橫州兵馬監押東頭供奉官王日用(?-1052後)、知貴州秘書丞李琚(?-1052後)、知龔州殿中丞張序(?-1057後)、知藤州太子中舍李植(?-1057後)、知梧州秘書丞江鎡(?-1057後)及知端州太常博士丁寶臣(?-1057後)在內無勁兵,又乏堅城可守,而外無援兵的情況下,均相率棄城逃命。只有知封州太子中舍曹覲(1018-1052)及知康州太子右贊善大夫趙師旦(?-1052)、康州兵馬監押右班殿直馬貴(?-1052),力戰被執,不屈而死。67

是月丙寅(廿二),儂智高的兵鋒已抵嶺南第一重鎮廣州(今廣東廣州市),隨即進圍廣州。知廣州仲簡與陳珙一樣是大草包庸才一名。早在甲子(二十),已有人來告急,稱儂智高不日來犯。仲簡竟以為報信者為妄,將之囚禁,並荒唐地下令:「有言賊至者斬」。結果廣州軍民並未作好守城準備。當儂軍到來時,仲簡才令民眾入城。廣州城外民眾恐慌,爭相以金貝賄賂守城軍士,請求放入,結果踐死者眾。來不及入城的民眾被逼投降儂智高,而教儂軍勢力大增。廣南東路鈐轄王鍇(?-1053後)也是貪生怕死的懦夫,不敢出戰,偏偏仲簡管不了他。68

宋廷用人不當,教儂智高橫行兩廣。最教人不解的是,宋廷初聞儂智高起兵時,竟然詔進奏院不得隨便奏報,幸而知制誥呂溱(?-1052後)力持異議才作罷。宋廷得知儂智高入寇事態嚴重,同月癸酉(廿九)首先命崇儀使知韶州陳曙(?-1052)領兵討儂智高。聞戰鼓而思良將,可惜宋廷所倚重的儒將重臣范仲淹卻於是月丁卯(廿三)卒於徐州(今江蘇徐州市)。69

宋廷為了平亂,在六月乙亥(初二)起用兩員均以父喪在家守制、公認有武幹的儒臣余靖和楊畋。余靖被任為秘書監知潭州,楊畋為廣南西路體量安撫提舉經制盜賊。楊畋近在洛陽,宋廷就派中使召他入朝受命。同月庚辰(初七),宋廷改任余靖為廣南西路安撫使知桂州,並命同提點廣南東路刑獄、內殿崇班、閤門祗候李樞,與原知桂州崇儀使陳曙為同捉殺蠻賊,做余靖的副手。宋廷仍命廣南東路轉運司、鈐轄司發兵應援。壬午(初九),宋廷再以陳曙為廣南西路鈐轄。翌日(辛巳,初十),再調在西邊有戰功的勇將張忠(?-1052)為廣南東路都監。甲申(十一),原知廣州的仲簡徙任知荊南府(今湖北荊州市)。同日,宋將廣州、端州都巡檢使高士堯(?-1052後)又被儂智高敗於市舶亭,廣南形勢甚為嚴峻。深負眾望的楊畋在丙戌(十三) 自洛陽抵都門外,他以喪服在身不敢入見,並再上表請許終父喪,請辭平亂之命,但不報。對於這位被認為「素習蠻事」而又是將門之後的儒臣,仁宗恩禮有嘉,特賜以所服御巾,並召入對便殿。楊畋再次推辭平亂之命,但仁宗不允所請,慰遣甚厚,即日授他起居舍人、知諫院、廣南東西路經制盜賊之職,命他南征儂智高。自仁宗以至宰相龐籍(988-1063)、樞密使高若訥(997-1055)以下,顯然對楊畋平蠻充滿信心。70楊畋的好友梅堯臣撰詩〈赤蟻辭送楊叔武廣南招安〉相贈,以壯他行色,詩云:「今令智者以智取,即見蚳醓傳太宮」。顯然梅 也認為楊畋可以馬到成功。而到都門為楊畋送行的有知制誥蔡襄等人。71楊畋的好友,時任翰林學士兼侍讀學士權判流內銓、知通進銀台司兼門下封駁事的趙抃,聞知楊畋奉命出征,曾賦詩〈聞嶺外寇梗〉一首,表達他的關心,詩中說「刺史沒身專捍禦(康州趙潛叔死敵),諫官銜命救瘡痍(起居趙(按:應作楊)叔武出使)。伏波死去今進繼,大筆銘勳壓海涯。」72不過,趙抃把楊畋比作東漢名將馬援(公元前14-公元49),卻非吉兆了。

當楊畋「扶病冒暑疾馳」往廣南時,73宋廷進一步調整廣南諸州的人事。六月丙戌(十三),宋廷命在慶曆六年曾知廣州,當年築城有功的知越州(今浙江紹興市)給事中魏瓘為工部侍郎、集賢院學士復知廣州,代替仲簡。宋廷並且增給魏瓘禁卒五千,助他扼守廣州。另外,又任洛苑副使、兼閤門通事舍人曹修(?-1052後)為廣南西路同體量安撫經制盜賊,作楊畋的副手。戊子(十五),又委知宜州、文思副使宋克隆(?-1053後)為禮賓使知邕州,命他招輯亡散,繕完城池,以慰安人民。另外,為了提高廣州和桂州守臣的權力以備禦儂智高,宋廷又在己丑(十六),詔知廣州和桂州自今兼帶經略安撫使。不過,在庚寅(十七),廣、惠等州都大提舉捉賊、西京左藏庫副使武日宣,以及惠州巡檢左侍禁魏承憲,卻在廣州城下被儂智高軍殺死。宋廷有鑑於此,在丙申(廿三),只好再調另一員悍將、原北作坊使忠州(今重慶市忠縣)刺史知坊州(今陝西延安市黃陵縣東北)蔣偕,為宮苑使、韶州團練使、廣南東路鈐轄,加強廣州的防禦,並以禮賓副使王正倫(?-1052後)為權廣南東路鈐轄,作為他的副將。宋廷另在庚子(廿七),任命知宿州(今安徽宿州市)、司門員外郎朱壽隆(?-1053後)提點廣南西路刑獄。除了人事任命外,宋廷另詔廣南東西路經蠻人蹂踐處,不得催收夏稅。又詔置廣南東西路轉運判官各一員。平定儂智高之亂最值得注意的人事任命,是仁宗不理文臣的反對,在是月丁亥(十四),破格擢陞他的愛將、彰化軍(即涇州, 今甘肅平涼市涇川縣)節度使狄青(1008-1057)為樞密副使。不久,便委狄青擔任平蠻的大任。74

宋廷為統一兩廣討伐儂智高的事權,接受諫官賈黯(1022-1065)的意見以及余靖的請求,於七月丙午(初三),任余靖經制廣南東西路盜賊,楊畋以下均受余靖節制。同月壬子(初九),宋廷令審官院善擇長吏,安撫曾遭蠻兵攻破的連州、賀州、端州、白州(今廣西玉林市博白縣)等諸州的百姓。為了盡快獲知軍情,又詔自京至廣州增置馬遞鋪,仍由內臣一員提舉。丁巳(十四),宋廷又嚴令販賣糧食給蠻兵者為首者斬,從者配嶺北牢城,運糧的舟車沒收歸官。宋廷當時估計儂智高的部眾至少有二萬人,日耗糧五百石。75

當楊畋仍在途中時,儂軍已再度猛攻廣州城。幸而魏瓘當年築廣州城時,早已做好鑿井儲水,以及繕造大弩等守城器具。儂智高包圍廣州城,並斷絕流入城內水源,幸而城中之井水用之不竭,而城上所發的弩箭多能擊中蠻軍,令蠻軍氣勢稍屈。知英州蘇緘(1016-1076)募壯勇數千人,令提點刑獄鮑軻(?-1057後)留守,自己親自率軍星夜赴援,於廣州外二十里駐兵作為外援。他又捕殺儂智高謀主黃師宓之父,以及附從蠻軍的盜賊六十餘人,並招安附賊之良民六千餘人。另一方面,番禺縣(今廣東廣州市番禺區)令蕭注(1013-1073),成功從廣州城突圍而出,並募得海上強壯二千餘人,乘坐海船屯集珠江上流。蕭軍趁著颶風夜起,縱火焚燒蠻船。在沖天大火下,宋軍大破蠻軍,並殺敵無數。蕭注即日兵發番禺縣,率各路援兵及民戶攜牛酒芻糧進入廣州城。這時本來往潮州(今廣東潮州市)議鹽政的廣南東路轉運使王罕(?-1057後),也率新募之兵入援廣州。廣州軍民於是士氣大增,更加強守備。儂智高見廣州城屢攻不下,同月壬戌(十九)便解圍而去。儂智高從五月丙寅(廿二)攻城,至七月十九日解圍,前後圍城五十七日。76

廣州雖轉危為安,但儂智高大軍擄略了大批婦女,並以輕鬆作樂的姿態從清遠縣(今廣東清遠市)渡江北上,繼續攻略廣南州縣。儂軍回攻賀州(今廣西賀州市)雖不克,卻在白田(今廣西桂林市平樂縣東南)遇上號稱勇將的廣南東路兵馬都監張忠部,並一舉擊殺張忠及虔州(今江西贛州市)巡檢董玉(?-1052)、康州巡檢王懿(?-1052)、連州巡檢張宿(?-1052)、賀州巡檢趙允明(?-1052)、賀州監押張全(?-1052)及賀州司理參軍鄧冕(?-1052)等文武官員多人,宋軍慘敗。這時楊畋才抵達韶州。77

教宋廷震動的是,張忠敗死後才兩天,宋廷倚重另一員勇將廣東鈐轄蔣偕,又在同月甲子(廿一)被蠻軍撃敗於路田。他雖得以身免,但麾下陣亡了一大批將官,包括南恩州(今廣東陽江市)巡檢楊逵(?-1052)、南安軍(今江西贛州市大餘縣)巡檢邵餘慶(?-1052)、權宜州、融州(今廣西柳州融水苗族自治縣)巡檢馮岳(?-1052)及廣南西路捉賊使臣王興(?-1052)、萇用和(?-1052)。78

宋軍兩番覆師,宋廷一方面厚卹張忠以下陣亡將校,安定軍心,另一方面懲處失職官員,並提昇有功將校包括蕭注和蘇緘,並開出優厚賞格,鼓勵軍民刺殺儂智高一眾蠻首。最重要的是督促楊畋火速率軍平亂。當楊畋抵達廣南時,情況是「初至無兵,城以戰御」,他只好「謀保大庾,據險以備」。鑑於宋軍軍紀不佳,特別是敗將蔣偕以下均「狂悖懼誅,輒先事譖毀」,於是楊畋上奏請將刪定的康定行軍約束以及賞罰格頌下,並置檢法官執行。八月己卯(初七),宋廷卻詔諭楊畋,責備他在甲兵大集時不火速進軍,消滅蠻兵,卻還要求頒格令,置檢法官。宋廷指稱既然令他節制諸將,關乎軍旅戰陣之事,楊畋自當從詳處決,何須要宋廷中覆。宋廷且警告楊畋,若蠻軍乘風勢渡海,攻掠瓊州(今海南海口市)及沿海諸州,就大事大妙。可宋廷不了解楊畋根本指揮不了諸將,才要求立法度,訂賞格。宋廷因沒有充足兵力防守各州,惟知道不設備,蠻軍就能輕易攻取,於是要求楊畋斷蠻軍入海之路,這那是強楊畋所難。79

宋廷開始對楊畋平亂的信心動搖。雖然翰林學士胡宿極力為楊畋說話,稱許「楊畋謙默不伐,深沈有算,兼其忠孝出於天性,誠堪屬以南伐,總茲師律」。他請求仁宗「宜申敕諸將, 稟其節制,則軍眾有所統一,號令得以施行」;但宋廷並未接納他的意見,增加楊畋的權力;80反而在是月辛卯(十九),因宰相龐籍的力薦,仁宗委新知秦州(今甘肅天水市)另一員號稱知兵的儒臣孫沔(996-1066),出任荊湖南路、江南西路安撫使,並委他寵信的內臣內園使、陵州(今四川眉山市仁壽縣)團練使、入內押班石全彬(?-1070)做孫的副手,並許孫沔得以便宜從事。孫沔以南兵連為蠻軍所敗,士氣低落不可用,請求仁宗增發騎兵,並增選偏將二十人從征,另求賜武庫精甲五千副,加強部隊裝備。參知政事梁適(1001-1070)不同意,認為孫沔所請有點張大其事。孫沔幾番爭取,才獲派兵七百隨行。孫沔擔心蠻軍會越過嶺北,於是檄文湖南和江西,聲言大兵將至,令各地做好繕治營壘以及準備燕犒大軍。蠻軍以為宋廷有大軍在後,就沒有北犯。當孫沔抵鼎州(今湖南常德市)時,宋廷再加他廣南東西路安撫使,由他統領平蠻之戰事。九月甲辰(初二),宋廷再任內殿承制、閤門祗候孫宗旦(?-1052)為荊湖南路、江南西路兵馬都監。81楊畋的平蠻的權力一再被削,已事無可為。他可以做的是保存實力,為此,當他知聞儂智高移軍沙頭(在邕州城外),準備渡江之際,即檄命新敗的蔣偕焚毀英州儲糧,放棄英州,率殘部北上退保韶州。楊畋又召內殿承制亓贇、岑宗閔(?-1052後)、西頭供奉官閤門祗候王從政(?-1052後)各率本部退守韶州,並將檄文申報御史台及諫院。82

九月戊申(初六),蔣偕率部數千人抵賀州太平場。因輕敵大意,蠻軍是夜攻入宋軍營寨,襲殺蔣偕。蔣部將莊宅副使何宗古(?-1052)、右侍禁張達(?-1052)及三班奉職唐峴(?-1052)亦被殺,全軍幾乎覆沒。蔣的餘眾怕坐主將被殺之罪,多有意降敵。這時楊畋所委的機宜陶弼剛好率騺卒數十人從韶州南下英州,會合諸將商議解救廣州,碰上敵兵解圍西往,他就捨舟抄陸路西行,打算往賀州太平場會合楊畋。辛亥(初九),他在太平場發現蔣偕殘部潰走山林,怕蔣軍殘部會降敵,馬上矯楊畋命令,以布帛易為白旗數面,並削木為榜,揭榜道上,上書:「招安蔣團練下敗兵」,派隨從十餘人持白旗往村落,曉諭蔣偕的敗兵歸返宋營,許以不死,並假借楊畋之命,將敗兵繞路送往賀州就糧,楊畋因此得以收回敗兵千五百餘人。楊畋後來還朝後,曾對人說:「吾平賊湖外,所得者一陶某而已。」一方面見到他對陶的器重,但另一方面,也看到楊畋麾下無人。83

六天後(甲寅,十二),儂智高於龍岫峒再將桂、宜、柳州巡檢、三班借職李貴所部擊殺。宋軍連敗,丙辰(十四),宋廷追究責任,將楊畋責知鄂州(今湖北武漢市)落知諫院,他的副將曹修也被責降為荊南都監,已戰死但宋廷尚未知的蔣偕被責降為潭州都監。宋廷同時委蘇緘和蕭注並為廣南東路都監兼管勾東西兩路賊盜事, 暫時替代楊畋及曹修的職務。 丁巳(十五),楊畋再被降為屯田員外郎,曹修再貶為洛苑副使兼閤門通事舍人,蔣偕再責為北作坊使忠州刺史,亓贇被責為內殿崇班。宋廷的制書批評楊畋:「惟爾畋頃按湖外,有破荊湖之功,故起畋於廬中,其所以臨遣之意厚甚。方賊勢犇蹶,濟沙頭以迥,檄還前師,不時進擊,而欲棄壁焚糧,為退保之計。夫統大兵之眾,伐窮寇之黨,顧出此策耶,朕所不取焉。」 到皇祐五年(1053)正月甲子(廿三),當儂智高已被平定時,宋廷仍不放過楊畋,因言事者劾他「處事乖方,後師逗留」,再將他自屯田員外郎、直史館知鄂州責授太常博士、知光化軍(今湖北襄樊市老河口市西北)。84

楊畋這次受命平蠻一事無成,而被貶官降職。教人惋惜的是,他從皇祐四年六月奉命出都門,至九月被罷職。前後百天,他南北奔波,在未與敵軍交鋒前,卻被一再削去平亂權力。他名位本不高,而手上既沒有可驅馳奮戰的健兒,而名義下撥歸他調遣的悍將如張忠、蔣偕之輩,根本不受指揮。偏偏楊畋面對的,卻是比猺山蠻人唐和尚勢力大上百倍的儂智高大軍。宋廷中樞對儂智高的勢力及意圖一開始就低估,而平蠻用人又事權不專。加上地方素無準備,而兩廣守臣多為平庸之輩。就算楊畋有通天本領,也無計可施。楊畋兵敗廣南,平情而論,過不在他。當時廷臣劉敞(1019-1068)總算為楊畋說了一番公道之話,他說:「楊畋之官素微,又其行以使者往,而所與俱者蔣偕、張忠之徒,官皆在畋右,或宿將自負,頡頏作氣,招之不來,麾之不往,且安得有功。」85楊畋在盛名之下再度出山,無功而還,不幸中之大幸,是他尚能保全要領,不致枉死蠻軍之手,當然,他儒將之聲名是受到損害了。好像司馬光後來便批評他是「儒者,迂闊無威,諸將不服」,而不再說他是文武兼資的儒將。86楊畋不能平定蠻軍,余靖以至孫沔也好不了多少。宋廷最後還是倚靠一代名將狄青出馬,幾經辛苦,在皇祐五年正月丁巳(十六)於賓州(今廣西南寧市賓陽縣西南)歸仁鋪一役,方將儂智高平定。余靖和孫沔本來平蠻無功,卻以出任狄青副手,因人成事地得到陞官獲賞而仕途得意。倘若楊畋並沒有一馬當先承擔平蠻之任,而是稍後才追隨狄青平蠻,可能他會像從叔楊文廣一樣以隨狄青平蠻受賞,而不是被貶降職。楊畋的好友梅堯臣在是年二月撰詩〈十一日垂拱殿起居聞南捷〉, 詩中譏刺因人成事的孫、余二人之餘, 也隱然有為楊畋抱不平的味道。87

楊畋在敗軍被貶後,倒有餘暇替幼妹完婚。大概在皇祐五年六月以後,當父喪滿三年後,他便將出於繼母李氏、年方十八的幼妹許配予河南望族、後來官至朝奉郎、太子中舍張景儒,做他的繼室 。值得注意的是,楊畋雖將家出身,但為幼妹婚配,卻選擇書香門第,儒門望族。88至和元年(1054)二月辛酉(廿七),因擒獲儂智高母及親屬而自知桂州、工部侍郎加集賢院學士的余靖,上奏宋廷為楊畋和曹修請命,指出「臣前歲與起居舍人楊畋、閤門副使曹修同時受命經制賊盜,畋等各懷忠藎,並練權謀,當單車制禦之初,值劇賊猖狂之際,雖英韶處置偶失機事,而連賀保全,皆由指授。今畋等舊官未復,而臣屢承寵命。」他願意將授給他的集賢院學士及兒孫恩澤回納朝廷,以換取楊畋與曹修等牽復舊官。余靖的慷慨執言,顯然產生了良好效果。楊畋相信在這年三月後,便自太常博士直史館知光化軍徙知邠州(今陝西咸陽市彬縣),官秩也回陞至屯田員外郎仍直史館。他的好友蔡襄為他撰寫制文。制文既為他平儂智高無功的事開釋,又表揚他平猺山之功。89他在至和元年復起為起居舍人,出任河東轉運使。當時知并州的韓琦有詩相答,題為〈次韻答運使楊畋舍人〉,詩中頗稱揚他在任上的勞績。詩云:「軺車勤按問,并部此先行。糴重傷農業,年豐報力耕。幾時蘇俗困,異日復民兵。公策方經遠,提封可坐清。」90到至和二年(1055),他的好友、權知開封府的蔡襄又有詩答他,題為〈因書答河東轉運使楊樂道〉,可見這年楊畋仍在河東轉運使任上。91他另一位至友、從皇祐五年五月開始擔任權御史中丞的孫抃,在擔任中丞的兩年中,曾上奏舉薦楊畋,認為宋廷應委楊畋以重任,不應將他放在地方,稱許「楊畋有文武幹,州郡不足見其材,宜擢近職,置之湖、嶺間,藉其威名以靖徼外。」當楊畋的文臣友好相繼舉薦他時,平定儂智高的英雄狄青,在嘉祐元年(1056)八月癸亥(十四),卻因文臣之交相攻擊,被罷樞使出判陳州(今河南周口市淮陽縣)。其中攻擊狄青最烈的, 正是楊畋的好友及支持者歐陽修和劉敞。狄青嚥不下這口氣,在嘉祐二年(1057)三月庚子(廿四)卒於陳州。相較之下,楊畋有文臣之身份,有廣闊之人脈,就有不同於狄青的待遇了。92

因同僚的力薦,楊畋在嘉祐元年已自河東轉運使歸朝任三司戶部副使,官階也陞為吏部員外郎。93嘉祐三年(1058)仍在京師擔任國子監直講的梅堯臣,曾贈他詩一首,題為〈楊樂道留飲席上客置黃紅絲頭芍藥〉,詩云:「我亦愛明月,常滿不願落,上弦過楊侯,乃值寒雨作,共飲三四人,不覺傳鳴柝」。八月辛亥(十三),宋廷原本委他以戶部副使、吏部員外郎的身份為契丹國母生辰使;但楊畋以他的曾伯祖父楊業死於遼人之手而推辭不任。宋廷只好改命權鹽鐵副使、工部郎中王鼎(?-1058後)前往。作為楊門子弟,楊畋不忘家仇,那和他的族叔楊文廣,在晚年時仍上陣圖請收復幽燕,精神上是一致的。94楊畋在這年底拜天章閣待制兼侍讀。據楊畋墓誌銘所記,他在謝授官之奏還大膽地提到仁宗應早日建儲的敏感議題,奏曰:

臣昔不能殭裂荒徼,今侍帷幄,豈敢復愛死,不盡愚忠,負厚恩,雖陛下神靈后天地,然久朝夕問安禮,其何以慰天下無疆之望。願出聖斷,擇宗室最親最賢者,侍膳嘗藥,塞絕奸僭,則宗廟社稷大幸。95

楊畋在三司戶部副使任上,曾與他的上司、三司使張方平意見不合。這年十二月,張方平奏請宋廷,將發給河北戍兵之軍裝,從河北土絹易為雜州絹,楊畋卻密奏不可。96

張方平在嘉祐四年(1059)三月己亥(廿九)罷三司使出知陳州,繼任人是著名的直臣樞密直學士、右諫議大夫包拯(999-1062)。楊家將與包青天乃得結緣為上司下屬。值得一提的是,與楊畋有交情的歐陽修,這時卻以翰林學士的身份上奏,反對由彈劾過張方平及宋祁的包拯出任三司使;不過,仁宗仍以包拯出任此職。五月,楊畋又判吏部流內銓。他擔任繁劇的差使之餘,再以侍從的身份,上言國本之事。據楊畋墓誌銘及《宋國史》所載,他曾在是年正月因見日有食而再上奏,以「漢成帝時,日食地震;哀平之世,嫡嗣屢絕,此天意所以戒陛下,願急擇親賢以答天戒」,請仁宗早立皇嗣。他這番上奏,王陶就稱道他「公之忠亮憂國,自任如此」。97

楊畋在嘉祐五年初,自請罷去已做了近兩年繁劇的三司副使職位。據當時任秘閣校理的文同代撰的〈代楊侍讀謝官表〉云:「嚮蒙抆試,使辦要煩,召至外臺,入陪會省,簿領倥偬,財賦浩穰,顧區撥以非能,慮譴斥而不暇。止幸滿歲,將從外官,甘終散僚,分絕榮路。」事實上楊畋任職三司多年,「在戶部,案牘盈積,終日不休,至曛晚方拂書滌硯,然燭臨書史,未嘗少懈」。他這樣的工作態度是大大影響其健康的,宜乎他辭去三司的職位。當宋廷改任楊畋為知制誥仍兼侍讀時,他即上表辭謝侍讀的加職,自稱「臣少雖從師,久已廢業,性弗解而自蔽,心不磨而愈昏,究極而未至,典籍之奧,討論而莫精。」當然宋廷並不允所請。98他的友人宋祁且恭賀他一番,稱他「氣涵先覺,道肖至和。薄三代以搴英,泝九流而質要。奏文闕下,嘗被賞於同時,折論書林,弗取資於孟晉。參籌計幕之次,磨墨翠之餘。帝透乃衷,公符斯議。試言丞相之府,初不淹時,一覽尚方之帷,久之稱善。」99

楊畋在嘉祐五年(1060)二月前,又曾擔任三班院之差遣,挑選三班使臣。二月丙子(十七),他通過三班院長官上言,向宋廷奏請,以「諸路走馬承受雖是使臣,緣預聞邊要,主帥機宜公事,職任非輕,理合慎選,乞應中書制敕院、沿堂五院、樞密院出職人,並依諸司人吏,更不預揀選走馬承受差遣」。宋廷接納他的意見。100值得一記的是,楊畋在這年三月,因擔任判吏部流內銓之故,而與當時身為選人的蘇轍結下一段善緣。據蘇轍撰於嘉祐七年五月的〈楊樂道龍圖哀辭并敘〉憶述,當時任流內銓的楊畋見蘇轍於眾選人當中,即主動推薦蘇轍,說「聞子求舉直言,若必無人,畋願得備數。」然後又邀蘇轍至其家,交談起來,一見如故。對蘇轍大為賞識。101

十一月丁亥(初二) 仁宗要擢陞兩名外戚李珣(1025-1098)及劉永年(?-1084)為觀察使。當制的楊畋封還李珣及劉永年的詞頭,不肯草制詞,並且上言仁宗,指太祖朝守邊有功的名將如郭進等,均未嘗有轉官移鎮之寵。他反對無汗馬功勞,只是以外戚身份的李珣和劉永年而除觀察使之高職。他認為這樣做,恐怕天下人會說仁宗「忽祖宗謹重名器之訓,開親戚僥倖之門,曲緣私恩,輕用王爵」。仁宗起初執意不從,命其他知制誥草制;但范鎮(1008-1088)上言支持楊畋,最後仁宗只好收回成命。102楊畋據理力爭,得到宋廷士大夫的敬重,稍後他的好友趙抃也援引他的做法, 反對內臣、勾當御藥院劉保信(?-1060後)等四人陞任遙郡團練使及刺史之職。103楊畋大概在嘉祐五年底不再擔任知制誥,而在嘉祐六年(1061)初改任知諫院,並自天章閣待制陞任為龍圖閣直學士仍兼侍讀,成為楊門獨一無二的「楊學士」。他的好友沈遘為他所撰的制文稱許楊畋為「直清之操,卓爾不群;閎達之材,綽然有裕。出入內外,簡在朕心。傳不云乎,如有所譽,其有所試。其以畋陞于延閣,長於諫臣」。另外沈遘所撰的〈七言次韻和樂道出省後見寄〉,也提及楊畋陞任龍圖閣直學士兼侍讀,說「君從司會陞延閣,更職華光奉講論」。沈遘後來贈楊畋的〈奉酬楊、祖二閣老中書省齋宿見寄〉,也說「詞省非吾據, 維應賴兩公」,認為楊畋和祖無擇應該留任知制誥。104

楊畋不負仁宗之知,擔任諫官後,便屢屢進言。雖然他出任知諫院數月後已抱病,但他仍力疾「章疏迭迭,持正不阿,風節益厲」。嘉祐六年正月,他以嘉祐五年夏秋之交,久雨傷稼,而澶州河決,東南數路,大水為沴。他認為當是宗廟之禮恐有未順之處,他上奏請罷仁宗心愛的溫成皇后(1024-1054)廟,並罷三聖並侑。他且說:「城南立溫成廟,四時諏日祭奠,以待制、舍人攝事,牲幣、祼獻、登歌、設樂並同太廟之禮。蓋當時有司失於講求,略無典據。昔商宗遭變,飭己思咎,祖己訓以典祀無豐於昵。況以嬖寵列於秩祀,非所以享天心、奉祖宗之意也。」仁宗雖然寵愛溫成張后,但拗不過楊畋的正理,乃下其章給禮官并兩制考議。眾議南郊三聖並侑,溫成皇后立廟,皆違經禮。仁宗於是改溫成皇后廟為祠殿,仍在歲時遣宮臣行事,薦以常饌。105

這年二月,仁宗御試進士、明經諸科舉人。楊畋獲委為進士詳定官。據范鎮《東齋記事》的記載及李壁《王荊文公詩箋注》的考訂,當時一同擔任進士詳定官、時任知制誥的王安石,以初考及覆考所定的第一人,皆不允當,於是他想在行間另取一人為狀元;但楊畋遵守舊法,認為這樣更變狀元的人選不妥當,不同意王安石的建議。王安石倒很尊重楊畋這位名重士林的前輩,在他的詩集中,在嘉祐六年二月後不久,當他與楊畋同擔任進士詳定官時,他曾賦詩多首送呈給楊畋,包括〈和楊樂道韻六首〉、〈詳定幕次呈聖從、樂道〉、〈書十日事呈樂道舍人、聖從待制〉。試進士的工作畢,王安石又撰〈奉酬楊樂道〉,描寫他與楊畋共事的歡悅,「邂逅聯裾殿閣春,卻愁容易即離群。相知不必因相識,所得如今過所聞。」然後又盛稱楊畋「近代聲名出盧駱,前朝筆墨數故區」。他稍後又與楊畋詩賦往還,撰〈次韻樂道送花〉、〈次韻楊樂道述懷之作〉、〈和楊樂道見寄〉三首。楊畋比王安石長十五歲,在一些事上二人意見未必一致;但二人交情顯然頗厚,後來王安石為楊畋的遺集寫序,是早有淵源的。106

楊畋剛做完進士考試的詳考官,不久又接受新的差遣。這年三月,宋廷因場務歲課多有虧損,雖然逐時科校,但三司始終沒有減少舊額,於是任命曾任三司戶部副使的楊畋於三司取天下課利場務五年併增虧者,限一月別立新額。他的同僚王珪在送他的詩中即提到「樂道裁定諸路酤額,日赴省中」,讚揚他的克盡闕職。107

這年七月,河北、京西、淮南、兩浙東西都奏報大雨成災。八月,楊畋與司馬光聯名上奏,請求仁宗減省在宮中近於豪奢之燕飲。乙卯(初五),宋廷即命楊畋以龍圖閣直學士兼侍讀、知諫院的身份詳定寬恤民事。丁卯(十七),楊畋出任制科的考官,與翰林學士吳奎(1010-1067)、權御史中丞王疇(1007-1065)、知制誥王安石、沈遘、司馬光、胡宿等就秘閣考試制科。楊畋等上王介(?-1066後)、蘇軾(1036-1101)、蘇轍論各六首。三人其後試策入第三及四等。蘇轍本來因策文有批評仁宗的率直之語,自忖會遭到黜落;但司馬光及楊畋均極力保薦,將他列入第三等。范鎮初時不同意,但楊畋好友三司使蔡襄卻支持二人的推薦。考官中惟有胡宿以蘇轍出言不遜,主張黜落他。仁宗最後裁決蘇轍中選,並諭示眾人:「以直言召入,而以直棄之,天下謂我何?」時任宰相的韓琦認為蘇轍策文中暗諷宰相,但有仁宗之言,只好將他置之下第,列為第四等,僅授商州(今陝西商洛市商州區)軍事推官。這時王安石當制,也不滿蘇轍所上之策文而不肯為他撰寫授官之制文。同為知制誥兼考官的沈遘,卻認為蘇轍沒有譏刺宰相之意,就願撰寫制文,稱他有愛君之言。楊畋怕蘇轍再受到攻擊,就對仁宗說:「蘇轍,臣所薦也。陛下赦其狂直而收之,此盛德事,乞宣付史館。」仁宗大悅,接納楊畋之建議,將蘇轍的策文收入史館,其他朝臣就不敢再說話。嘉祐七年五月,蘇轍撰〈楊樂道龍圖哀辭并敘〉即提到「予登制科,公以諫官為考官秘閣」,不忘楊畋提拔之恩。到崇寧五年(1106)九月,楊畋已卒四十六年後,,當蘇轍在晚年撰寫其自傳〈潁濱遺老傳〉時,再詳細記載當日應制舉幾乎落第,幸得楊畋一再提攜的經過始末。蘇轍對楊畋知遇之恩,可說是終身不忘。108

楊畋在閏八月甲午(十四),又與翰林學士胡宿、御史中丞王疇、侍御史知雜事王綽(?-1061後)同考校諸路轉運使副、提點刑獄的課績。楊畋曾任監司多年,對此項工作自然駕輕就熟。109

九月壬戌(十三),楊畋再以知諫院的身份與同知諫院司馬光一同上言,請求在臣僚上殿奏事時,屏去左右內臣,免得泄漏機密。仁宗准奏,詔從今只教內臣的御藥使臣及扶持四人在殿角備宣,其餘的內臣都屏去。110對於內臣干政,楊畋是很有意見的,據江休復(1005-1060)所載,楊以侍讀擔任經筵講官有年,便很不滿前任的侍讀,將經筵講論的《後漢書》中有關宦官亂政等部份削去,諸如在〈何進傳〉都沒有記誅宦官的事,另外他也批評在〈孔融符融傳〉只記孔老通家之舊,談辭如雲的事。他就將舊的講稿削去,而將有關治道的部份採入,以備進讀。111不過,他也為內臣陞遷太慢的制度講過一些公道的話。十月壬午(初三),樞密院以舊制內侍十年一遷官過於僥倖,就建議將磨勘的時間加倍。楊畋此時即上言,認為「文臣七遷而內臣始得一磨勘,其法不均。宜如文武官例,增其歲考。」仁宗接受楊畋的意見,詔內臣在入內高班以上的,仍舊可在十年磨勘一次。沒有勞績而有贓或私罪的,或公罪在徒以上的,就二十年磨勘一次。楊畋在此事上為內臣講了公道話,卻被文臣同僚批評,認為他不該以文臣的陞遷與內臣相比。112

楊畋身為諫官,可說是克盡闕職,且不畏權貴。十二月戊子(初九),他與司馬光又一同上奏,嚴劾皇城司貪贓枉法,庇護殺人犯。仁宗接納他們的意見,將涉案的皇城司親事官決杖配下軍。癸巳(十四),他再與司馬光上書,建議宋廷打算復置豐州(今陝西榆林市府谷縣西北)時,不如將原在腹內的永寧堡(今甘肅天水市甘谷縣西西十里鋪附近)徙於豐州故城。113

嘉祐七年(1062)正月庚申(十二),他再次和司馬光上言,以去年水災,請仁宗罷上元觀燈。後來仁宗御宣德門觀燈,也要特別向近臣解釋一番。114這年二月,仁宗長女兗國公主(1038-1070)與夫婿李瑋(1035-1093)不協,仁宗將涉嫌挑撥公主與駙馬關係的內臣及公主乳母逐出宮外。公主以自殺要脅仁宗召還眾人, 仁宗愛女情深,打算依從。楊畋這時與另外兩位諫官司馬光和龔鼎臣(1010-1086)力諫仁宗不要聽從。起初仁宗執意不從,終因司馬光的堅持,才收回成命。到三月,仁宗終於讓公主與駙馬離婚,並責降公主。115對於宗廟禮儀和祭天地大典,楊畋也是一絲不苟,盡他諫官的責任。據宋人筆記所載,真宗時已經以太祖和太宗配天於南郊大典,到仁宗時,他又想將其父真宗與太祖和太宗合配天。來一個三帝配一上帝。楊畋極力反對,仁宗只好收回成命,仍以太祖和太宗配天於南郊。116與楊畋同任諫官的司馬光, 在這期間曾有詩〈又和并寄楊樂道〉,表達他和楊畋同心合意諫諍仁宗的心情,他一方面稱揚仁宗納諫,說:「聖主樂忠諫,曲從如轉圜。玉色粹陽春,至仁生自然。所慙群臣愚,無以稱開延。」另一方面,他又稱頌楊畋,說自己「狂簡昧大體,所依官長賢,有如驂之靷,左右隨周旋。庶幾助山甫,袞職無尤愆。」在另一首詩〈秋夕不寐呈諫長樂道龍圖〉,他即以晚輩自居。117司馬光雖然曾批評過楊畋統軍之才,但對於楊畋作為諫臣,是欣賞及敬佩的。在《涑水記聞》中,便收錄了楊畋對他言及的兩則關於太宗及真宗朝之掌故,當是這時候楊畋對他述說的。118

楊畋也不是天天埋首於奏章文稿中,有機會他也會和僚友及晚輩約會談詩論畫賞書。據《蔡襄年譜》作者考訂,在這年立春前後,他的好友、已於嘉祐六年四月回京擔任翰林學士、權三司使的蔡襄,曾相約兩三僚友, 一同造訪楊畋的宅第, 並與他論畫談詩。從蔡襄所撰的〈和楊龍圖蘆雁屏〉與〈和楊龍圖獐猿屏〉去看,楊畋的畫工書藝是入得大書畫家蔡襄的法眼的。至於楊畋的居所環境,據蔡襄〈過楊樂道宅西桃花盛開〉的描寫,那是「城隈遶舍似山家,舍下新桃已放花。無限幽香風正好,不勝狂艷日初斜。」119

可惜楊畋能優游的光景不多,他於是年四月癸卯(廿六)卒,得年才五十六。據王陶在治平四年(1067)四月己巳(廿二)上奏彈劾已陞任參政的吳奎時所言,楊畋在病逝前還上奏反對擢用吳奎為樞密副使,稱吳奎「奸邪」,因他不久病逝,沒有再進言,於是得到韓琦推薦的吳奎就順利陞任樞副。據王陶為他撰寫的墓誌銘,他卒時的最後官位,是龍圖閣直學士、朝奉郎、尚書吏部員外郎兼侍讀知諫院兼提舉萬壽觀公事、輕車都尉、紫金魚袋贈右諫議大夫。120

楊畋為官清廉,自奉甚儉,擔任郡守時,就是監司到來,也只菜果數器而已。他的別字為「樂道」,為人做官真有「安貧樂道」的風骨。他死時家無餘財,身後蕭條,只以故衣成殮。據蘇轍所記,楊畋得病時,蘇轍去他寢處探望,楊畋沒說甚麼,只說:「死矣,將以寂滅為樂。」很有佛家之味道。蘇轍深情地回憶說,他認識楊畋於三年前,三年中相見了數十次。楊畋比他年長許多,地位也比他尊貴得多;但楊不以為嫌,見了蘇轍即歡樂笑語,終日不厭,渾然忘了他比蘇轍既長且貴。蘇轍說楊畋亡故,士大夫相與痛惜他的不幸,而蘇轍以知遇之恩,傷痛尤甚,特別目睹楊畋遺下一個才虛齡兩歲(按:其實只有八個月)的兒子楊祖仁。楊的好友兼姻親祠部員外郎判尚書考功李壽朋見此,即去見翰林侍讀學士王素(1007-1073),稱「楊公死無以斂,幸經筵諸公賻之。」王素除了立刻拿出賻金外,更對李壽朋表示他要將此事奏告仁宗。第二天經筵時,王素即向仁宗奏告楊畋死無以殮的苦況,請求仁宗恩恤。仁宗念楊畋功績,即命內臣賜楊家金二百兩, 還特別吩咐所派的內臣,不得接受貧寒的楊家的回贈。另外宋廷又追贈楊畋右諫議大夫。本來在端午賜給經筵講官的御書飛白書扇,亦遣中使特別賜給,命放置在楊的柩處。因宋廷所賜及楊畋友人所贈,楊畋乃得以下葬,其遺屬也得以克養。他的舊部陶弼感念其知遇之恩,特別折錢五千給楊家。是年五月,在楊畋的繼室安定郡君曾氏、女兒及女婿郊社齋郎蘇覿經理下,楊氏族人家奉其柩歸洛陽,卜定七月辛酉(十六)下葬於其父楊琪墓地所在的杜澤源,祔於元配陶夫人墓。楊畋的好友時任朝奉郎、右正言同判司農寺的王陶,為楊畋撰寫了一篇逾2000字的墓誌銘,詳細記述楊畋出於麟州新秦楊氏將門的顯赫家世,以及他一生的功業。墓誌最後的四言銘文如此總括他不凡的一生:

文武異用,才難其并,有一不學,道有不行。優優楊公,治有餘施,有實有華,左右惟時,王命即戎。不有其躬,以節殉艱,湖嶠卒空。入侍帝帷,憂國竭忠。侃侃嘉言,福我萬邦,功不充志,考德則備,在於我者,沛然無愧,嵩洛之間,封阜纍纍,孰賢乎公,視銘可知!

相信是應楊家之請,蘇轍又作哀辭一篇給執紼者歌之,其辭曰:

嗟乎!楊公歸來兮,洛之上,其土厚且溫。生年五十六,有子以祭兮,何慕而不若人? 天子憐爾,贈金孔多兮,家可以不貧。平生不為惡,死而有遺愛兮,雖亡則存。家本將家,有功而不墜兮,配祖以孫。為人至此,非有不足兮,可以無憾,而為為悲辛。嗟乎!楊公歸來兮,家有弱子恃爾神。121

楊畋卒後,李壽朋除了經理其家事外,又將他的遺文遺稿編為二十卷,以楊家的發源地為麟州治所新秦,故取名《新秦集》。李壽朋又請得楊畋友好,當時任知制誥的王安石為文集寫序。王安石稱楊畋所為文,「莊厲謹潔,類其為人」。而楊的另一友人韓維在多首詩中,既稱許其文,又讚揚其詩。在〈奉酬樂道〉詩中,稱許他「文章老益壯,欲掩李杜光。新詩來連翩,奔走獲與藏。調高豈能繼,愛重如琳瑯。」在〈次韻答和樂道侍讀給事〉詩中,韓維又頌揚楊畋文章是「高文炳群宿,大論傾長川」。另在〈奉和樂道〉詩中又說:「昔聞有客薦揚雄,清世文章又見公。奏賦獨高天下士,辭榮遠繼古人風」。至於其詞即「平易不迫,而能自道其意」。王安石說:「讀其書,詠其詩,視其平生之大節如此」。楊畋的《新秦集》到宋末元初,仍為《文獻通考》所著錄,可惜今天已不傳,教我們無法更多了解楊畋的生平與思想,包括他對佛教的看法。而新出土的四言〈亡妻陶氏墓銘〉也許是《新秦集》其中一篇楊畋所撰的墓誌文。122

楊畋晚年得子,他的獨生子楊祖仁(1061-1119後)生於嘉祐六年九月,嘉祐七年四月楊畋死時虛齡兩歲,實在只得八個月大。楊畋晚年所納的侍妾恭氏,雖然才二十四歲,但願意守節不改嫁,她的墓誌銘稱她「不忍去, 鞠育教誨,以至成人。」 又說楊祖仁後來「蒞官不苟,累升為大夫,夫人之力也。」123楊祖仁在母親、親族以至姻親李壽朋等照拂後讀書出仕。在英宗(1032-1067,1063-1067在位)朝出頭的楊文廣,與他這位族孫一家關係如何,可惜沒有記載。楊祖仁在紹聖二年(1095)三月,在三十五歲之年,以右宣義郎、簽書崇信軍(即隨州)節度判官廳公事、賜緋魚袋的官位,為其在是年二月亡故的姑母篆寫墓蓋。124從其職位去看,楊祖仁與父親一樣,從文官之途仕進,相信也是自科舉之途晉身,而不是靠恩蔭補武職出身。魏介(?-1118後) 於政和三年(1113)為楊祖仁母恭氏撰寫的墓誌銘說他「累升為大夫」,楊祖仁在宣和元年(1119)六月為游安民(1061-1119) 書寫墓誌銘所列的職銜是「朝散大夫、前提點信州(今江西上饒市信州區西北)上清宮、賜紫金魚袋」。其母恭氏則獲封為長壽縣太君。考楊祖仁在宣和元年五十九歲時,所授的散官朝散大夫,為元豐三年(1080)九月自中行郎中改,為文臣寄祿官三十階之第十八階,為從六品,屬於中級的文官。論官職,楊祖仁雖然比不上亡父龍圖閣直學士之清貴,卻比乃父活得久。他卒年不詳,有多少子女也不詳;但以他的地位與身繫傳宗接代之重責,他應該娶妻生子,為他這一房的楊氏綿延不絕的。他及他這一房的事蹟有待出土的文獻加以發明。125

在宋人現存文獻中,聲稱是楊家將之後的,是宋寧宗嘉定十四年(1221)正月從金投宋的楊嗣興。據四川安撫使安丙(1148-1221)所奏,楊嗣興在「北界偽官」至定遠大將軍、貔虎軍統軍,他「元係先朝名將楊業之後,雖世受勇間,未嘗一日忘本朝,思欲自拔來歸,今乘機會拋棄家屬, 拾逆歸正。」宋廷因授他修武郎。126這個楊嗣興是否真的是楊業之後,在南宋時已因年代久遠,難以確定,他當然更與楊畋一系無關。

楊畋晚年所納的侍妾恭氏自然值得多談。她的墓誌銘記她是開封人,至於她的家世就語焉不詳,似乎出身寒門。她與楊畋一樣,「好讀佛書,詣理趣,存心養性, 喜怒不形。將終,澹然曾不以死生為念。」楊畋晚年有她這一個志趣相投,又為他留下子嗣的佳妾,也是他遲來的福份。她在政和三年五月乙酉(初六)卒於楊家尊賢之第,享年七十五。楊祖仁於是年七月乙酉(初七)葬其母於楊家祖墳洛陽縣賢相鄉杜翟里之西南隅。並請得他的好友奉議郎管勾溫州(今浙江溫州市)南真宮魏介,為亡母撰寫墓誌銘。魏介感嘆「龍圖公為世顯人,賴夫人生子,不殞其後,而夫人克享眉壽,生得其養,死得其葬,嗚呼,可以無憾矣。」楊畋一房得以延續下去,自然恭氏的貢獻最大。127附帶一談,楊畋賴晚年所納之侍妾恭氏,得以留下子嗣,有一點像他的一上司包拯包龍圖。不同的是,撫養包氏遺孤是包公賢媳崔氏,而楊畋遺孤得以長大成人,卻有賴他那位肯守節的侍妾恭氏長壽縣太君。128

楊畋親屬中另值得一提是楊畋之妹和其妹婿張景儒。張景儒字文通,祖上自許州(今河南許昌市)遷洛陽,於是成為洛陽人。他的曾祖父張誼在五代後唐時舉進士,到後漢官至中書舍人。他的祖父張去華(938-1006)是建隆二年(961)的狀元,在真宗朝最後官至工部侍郎致仕。他的父親張師錫官至光祿少卿致仕。他的叔父張師德是大中祥符四年(1011)的狀元,官至左諫議大夫。一門兩狀元,張門可說是顯赫的儒門。不過,他在舉業卻一再失利,最後只好以父蔭補官出仕。他先娶三司鹽鐵副使楊日華之女,楊女死後,他續娶楊畋之妹。他的仕途並不太理想,歷任河南府密縣(今河南鄭州市新密市東南三十里)主簿、知鄭州新鄭縣(今河南鄭州市新鄭市)、知澤州晉城縣(今山西晉城市)。後以父致仕恩授孟州(今河南焦作市孟州市)觀察推官,又再歷任鄭州(今河南鄭州市)觀察、河陽三城(即孟州)節度推官。父死守喪,服除用薦改授衛尉寺丞,遷大理寺丞、太子中舍, 歷知河南伊闕(今河南洛陽市伊川縣西南古城村)、眉州彭山(今四川眉山市彭山縣)和河南長水(今河南洛陽市洛寧縣西四十里長水鄉)三縣,又曾管勾永興路機宜,並簽書永興軍判官,賜緋魚銀魚。因他的家世,以及楊畋的關係,曾任宰相或使相的大臣,包括文彥博(1006-1097)、韓琦、曾公亮(999-1078)、宋庠(996-1066)及王德用(980-1058)出鎮時都辟他為幕僚,都有能稱。王德用曾薦他試學士院,可惜他只能遷官一任,當不上兩制。他在長水縣時,三司每年要在該地買木材值數百萬,全數配給民間, 該地百姓都不堪其苦, 他就平其估值,置場和買,人民都覺得方便。墓誌銘的作者陸經說他「外質內明,恬於榮利,游諸公間, 莫不善客待之」。他相交的多是將相名臣,他們都肯推薦他,可惜他仍是官運不濟,無法得到重用。他於熙寧三年(1070)二月甲子(初三)卒於洛陽永泰坊私第,年五十三。他與楊畋妹育有四男四女,四男分別名張浩、張洄、張澄和張渙,四人後來皆舉進士。女四人,長適孟州觀察推官李曈,次適進士王格。有孫男五人,孫女一人。他有文集十卷,號《清白集》。熙寧八年(1075)九月,其家人將他葬於河清縣(今河南洛陽市孟津縣東南二十五里)平洛鄉上店村祖墳,並請得與張景儒同里的陸經為其撰寫墓誌銘。到元祐七年(1092)八月庚申(初九),他的長子張浩又將他的墓遷葬於洛陽縣杜翟原,那是他的妻父楊琪及妻兄楊畋墓地所在。129

在楊門女姓中,說部所大力描寫的佘太君(即折太君)、穆桂英、楊八姐、楊九妹,盡是小說家的加工創造,沒有真實的生平記錄。而在真實的歷史中,暫惟有楊畋妹有翔實的史料記載她的生平事蹟。據楊氏墓誌銘所述,她自十八歲歸張景儒後,即侍奉家翁張師錫,並相夫教子。她出生於楊氏將門,長兄楊畋又是一代名臣,故家教極好,且知書識禮。墓誌銘的作者對她的品格溢美不已,稱她「生而警慧,智識過人,德性敦厚,誠心慤固,雖剛介高潔, 而濟之以慈恕,故持己以嚴,待人以和,事先舅光祿公恪盡婦道,上承下御,一以禮法,閨門肅然。」墓誌銘稱張景儒因佐幕四方,故將家事盡委於楊氏。張景儒逝世後,楊氏一力持家,據載她「盡屏珠璣簪珥之飾,而自奉養愈儉薄,日閱佛書,教訓子弟為事。居常寡言笑,而莫見其喜愠之色。與家人處,如對賓客,恭莊儼恪,靡有惰容。張氏,大族也,內外敬憚,服其有常德。」她對張氏族人家貧者,均盡力賙濟。大概是楊門家風,她平生景慕節義,喜歡諸子與鄉里的賢者交遊。她事母延安郡太君李氏至孝。按李氏因深愛獨女,沒有隨楊畋赴四方之任,而留下來陪伴愛女。當李氏病重時, 楊氏親侍湯藥及起居至其壽終,而執喪哀不勝悲慟。她與亡兄一樣,晚年信佛,頗識禪旨,對於家居淺狹,並未介意,平居焚香宴坐,泰然自如。她初染病時,自言此疾難愈,到明年仲春就會不起,她並且自行準備後事。她到臨終時神識不亂,宛如平時,與其亡兄逝世時的情景相若。楊氏於紹聖二年(1095)二月戊辰(初二)逝於家,年六十。三月癸卯(初八),葬於河南府洛陽縣杜翟(澤)原,祔於張景儒之墓穴。楊氏因遇南郊祀恩封壽陽縣君,後因光國夫人朝謁禁中,為她請命服,而得賜冠帔。楊氏一生,雖早失怙, 但為長兄提攜照拂,得嫁入儒門而相夫教子,福壽雙全。對於精忠為國的楊家將,楊氏之福氣未似不是楊門遺澤所致。她的墓銘說:

新秦之楊, ○出弘農, 重侯世將, 既盛而隆。猗歟夫人, 行茂○尊。靡矜靡盈, 來嬪卿門。克媲其德, ○○○名。順其姑章, 宜爾子孫。積善有貽, 濫浚其源。報施之豐, 逮於雲昆。昭以銘時, ○藏諸原。130

在舞台上每當我們看到京劇《楊門女將》的佘太君一舉手一投足的氣派,特別是楊令公、楊六郎、楊宗保過世後,她獨力撐起天波府的環境,我們都會拍案欣賞藝術家對這個女中豪傑的偉大創造。筆者在上文那樣花篇幅筆墨介紹楊畋幼妹的生平,因為覺得楊畋妹的性情與生平,與說部的佘太君有著頗大的雷同。當然小說家不大可能看到這篇原埋於地下,近代才收於《千唐誌齋藏誌》的一篇墓誌銘(按:這塊碑石現嵌於洛陽市新安縣的千唐誌齋博物館的第十四藏室外壁,參見注2並見本文插圖),然有志從事楊家將故事的再創造的文藝工作者,實在可以取材於這篇墓誌銘的內容,將一個真實的楊門女性,以藝術加工的手段,譜寫一個有血有肉的新楊門女將。那當是本文考索楊畋及其親屬生平事蹟的一個成果。

宋人對楊業、楊延昭父子之功業一直稱譽備至,好像為楊畋父楊琪在皇祐三年撰寫墓誌銘的歐陽修,便稱許楊業和楊延昭「父子皆為名將,其智勇號稱無敵,至今天下之士至於里兒野豎,皆能道之。」愛屋及烏,許多文臣士大夫對出身楊氏將門又科舉登第,在慶曆年間發揮將門本色,率軍奮戰湖廣猺山,立下戰功的楊畋, 即以儒將視之。例如歐陽修便許楊畋「賢而有文武材」。131當楊延昭幼子楊文廣在仁宗之世尚未出頭時,楊畋自然成為重震楊門家聲的惟一希望。可惜皇祐四年南征儂智高的惡戰,卻無情地證明楊畋的將才有限。他兵敗被貶,幸而還能慢慢循文臣之仕途回陞,並累任內外要職,最後膺學士侍讀清望之選,成為楊氏將門罕有的學士儒臣。將家子而棄武就文,然後又改為武資參預戎行的人,在北宋並非罕有,好像與楊畋同時的劉平(973-1040後),便與楊畋有相近的經歷。二人不同的是,楊門要比劉氏將門顯赫,而楊畋後來又回復文臣的身份。

楊畋因著科舉登第的身份,透過座主、門生、同年、同僚的關係,與宋廷一眾文臣建立了密切的交誼,加上楊氏將門與武臣之淵源,令他擁有有一張很廣泛的交際網絡。楊畋的數十年的仕宦生涯,一方面推薦別人,另一方面也被別人推薦。故此他在平定儂智高之戰事中雖跌了一大交,但在友朋的保護扶持下,很快就在仕途中回陞,後來更膺學士侍讀之清選,成為楊氏將門出類拔萃的學士儒臣。

楊畋曾被他的文臣同僚譽為文武兼資的儒將。作為武將,他領軍出師時,倒有著他的祖輩楊家將諸人如楊業、楊延昭那種「捨身忘家」,以及「與士卒同甘苦」,而受士卒愛戴的美好傳統。王陶稱譽楊畋「親與士卒同衣食寢處,均任寒暑饑渴之勞,而尤自刻苦」,「用兵行陣間,奮決必死,落落大節,雖古勇夫烈士,不能過也。視屬部僚吏,溫溫如朋友,人人得盡其情」。蘇轍也說楊畋為將,「能與士卒均勞苦,飲食比其最下者,而軍行常處其先,以此得其死力。」至於他的將才如何? 那就言人而殊。司馬光譏他是儒者迂闊,駕馭不了驕兵悍將而致無功,而蘇轍則說他善於用兵, 精於兵略,說他曾學唐代名將李靖(571-649)兵法,知曉用兵出入變化之道,並曾評說:「今之人,才不及古人,多將輙為所昏。」蘇轍又說楊畋在南方練兵有方,從數千之卒至萬人均能勝任。而據歐陽修所記,楊畋又曾將罕傳兵書秘本《遁甲立成旁通曆》相贈,對於行軍打仗,楊畋顯然是下了一番功夫。平情而論,相比一般文臣,楊畋武幹不差。至少不會比因人成事的余靖及孫沔遜色。他雖「家世將家」,又曾有平定猺山蠻亂之功;但他到底不能與在西北戰場的打過硬仗,血戰多回的真將才狄青相比,也不能與他祖上的楊門眾將相比。另外,他的體格不佳,「素病瘦甚羸」,也影響他在沙場拚殺的能力。132至於楊畋平定蠻猺,是否殘暴地鎮壓「瑤族農民起義」,「撲滅革命烈火」 ? 那牽涉觀點與立場,與楊畋的才幹無關。133

至於作為士大夫,楊畋好學不倦,「平居每夕,輒夜漏太半乃寐」,「平居讀書,勤苦過少年。好為詩,喜大書,皆可愛」,而有很高的藝術修養,既能詩,又擅書隸,「公之文章,尤工於詩,集其藁得二十卷」,他又能作畫並通琴音。至於為官,楊畋則清廉自守,至死家無餘財,王陶記他「家無宿儲充如也,平生寒暑,所衣周身而已。椸架未嘗有餘制及,死之日,斂無新衣,貧至無以葬」。 另一方面,他在政海浮沉多年,磨練出文臣那種世故謹慎,史稱他「素謹畏,每奏事,必發封數四而後上之」,「剛嚴自持,雖交親至厚,不敢開一言干以私」。蘇轍曾為他辯護,說「蓋其謹畏循循者,所以為勇而人莫知之」。134證諸事實,蘇轍所言非虛,楊畋任言官時,他所論的包括請仁宗早定儲位,請求罷仁宗所寵的溫成皇后廟祠,反對仁宗給外戚李珣和劉永年陞官,以及請責降仁宗愛女袞國公主,都是批逆鱗之事,需要有莫大的勇氣的。王安石稱許楊畋「數以言事有直名」,「數言事,無所顧望,所言有人所不能言者。故其卒,天子錄其忠,賻賜之加等」,「所謂善人之好學而能言者也」,應該如實地反映出宋廷士大夫對楊畋之高度評價。135

平情而論,楊畋作為楊家將後人,他的儒將功業說不上成功;但他以將門之後轉型為儒臣,無論立德、立言方面都是成功的。北宋楊家將第四代出了他這樣不凡的賢士大夫,既可說是一種異數,也可以說是多數宋代將門子弟自然走上的道路。像楊畋這樣文武兼資,既有過人的文才,亦有相當的武幹,那是將門餘蔭加上後天過人努力所致。在文臣操掌國柄的宋代,將門子弟要出人頭地,文武雙修是最可行不過的道路。退而求其次,改從科場仕進,也可能比在沙場拚殺相對容易,楊畋與其子楊祖仁便選擇以舉業晉身仕途。楊家將在仁宗朝及以後最有成就的人物, 前有本文主角、第四代的楊畋楊學士, 後有楊門第三代傳人的楊文廣。從仕途的順逆而言,楊畋比楊文廣平坦得多,倘楊畋不是僅得中壽,他在英宗及神宗(1048-1085,1067-1085在位)之世,至少能位列翰林學士,官至丞郎。倘他的運氣及壽數和一度的上司包拯相近,他進入二府本來也是順理成章的事。教人唏噓的是楊畋太早過世,使楊家將在神宗之世,只能倚靠年過花甲的楊文廣獨木支持,而楊文廣也無法在朝中得到本家最有力的朝臣支持。過去我們談論楊家將,從歷史到文學,似乎漏了楊畋這個將門學士的重要人物。過去創造文學戲曲中的楊家將的作家,拚命將楊家將扯上寇準、包拯這些顯赫的文臣。其實楊門本身已經有一位值得加以發揮的文武兼資的楊門子弟。值得一提的是,現存有關楊畋生平事蹟之資料已相對豐富,要在文學創作上對楊畋加以塑造,應該沒有太大的難度。筆者期盼有心人將來能成功地創造出曉有光彩的楊學士樂道的傳記故事來。

1、參脫脫(1314-1355):《宋史》 (北京:中華書局點校本,1977年11月),卷三百〈楊畋傳〉,頁9964-9966。考吳師孟曾為楊畋妻陶氏書寫墓銘,王陶後來為楊畋撰寫墓銘,宋敏求為墓銘書寫, 而李壽朋既為楊畋的姻親,又為楊畋墓銘篆蓋。

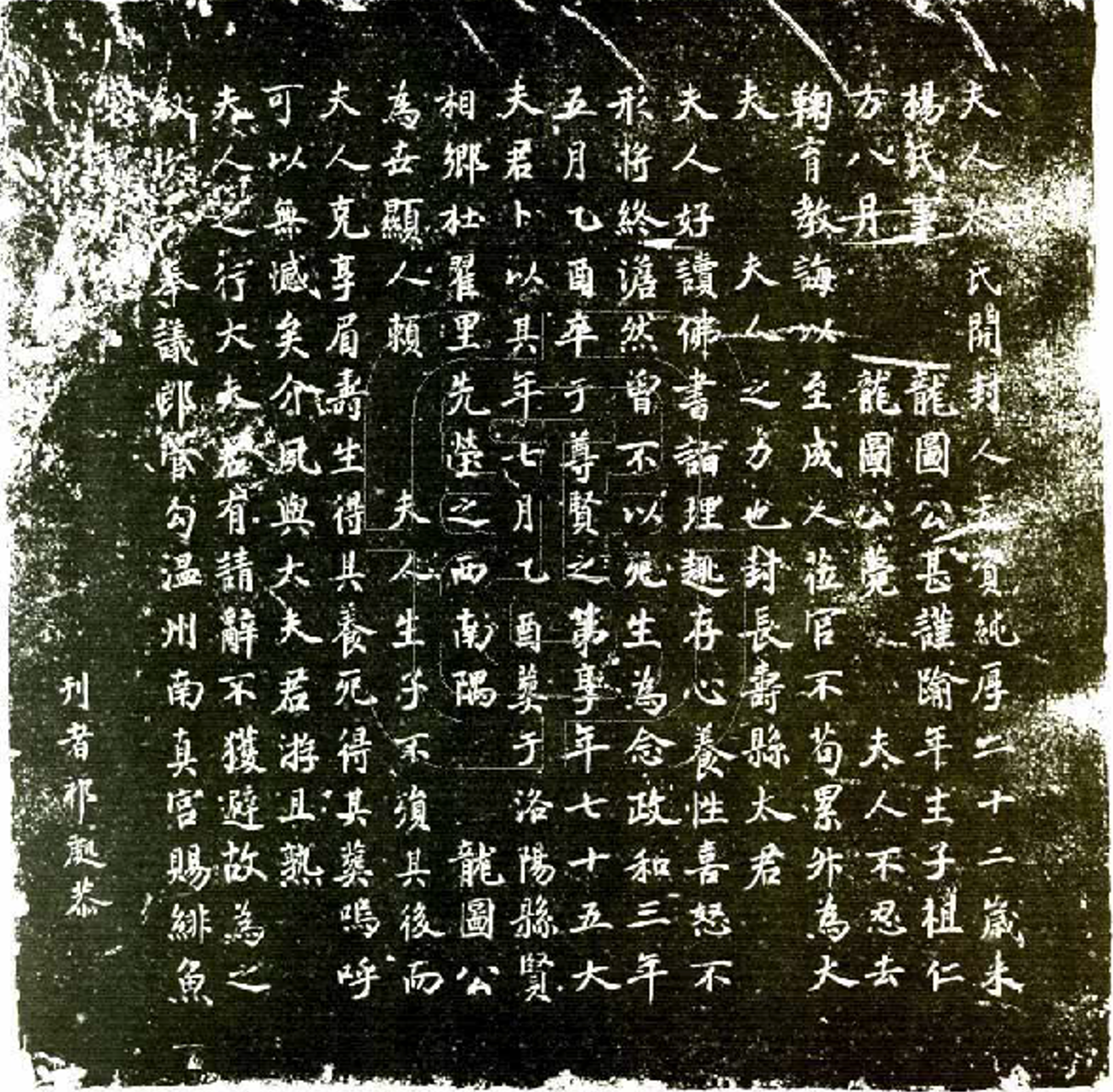

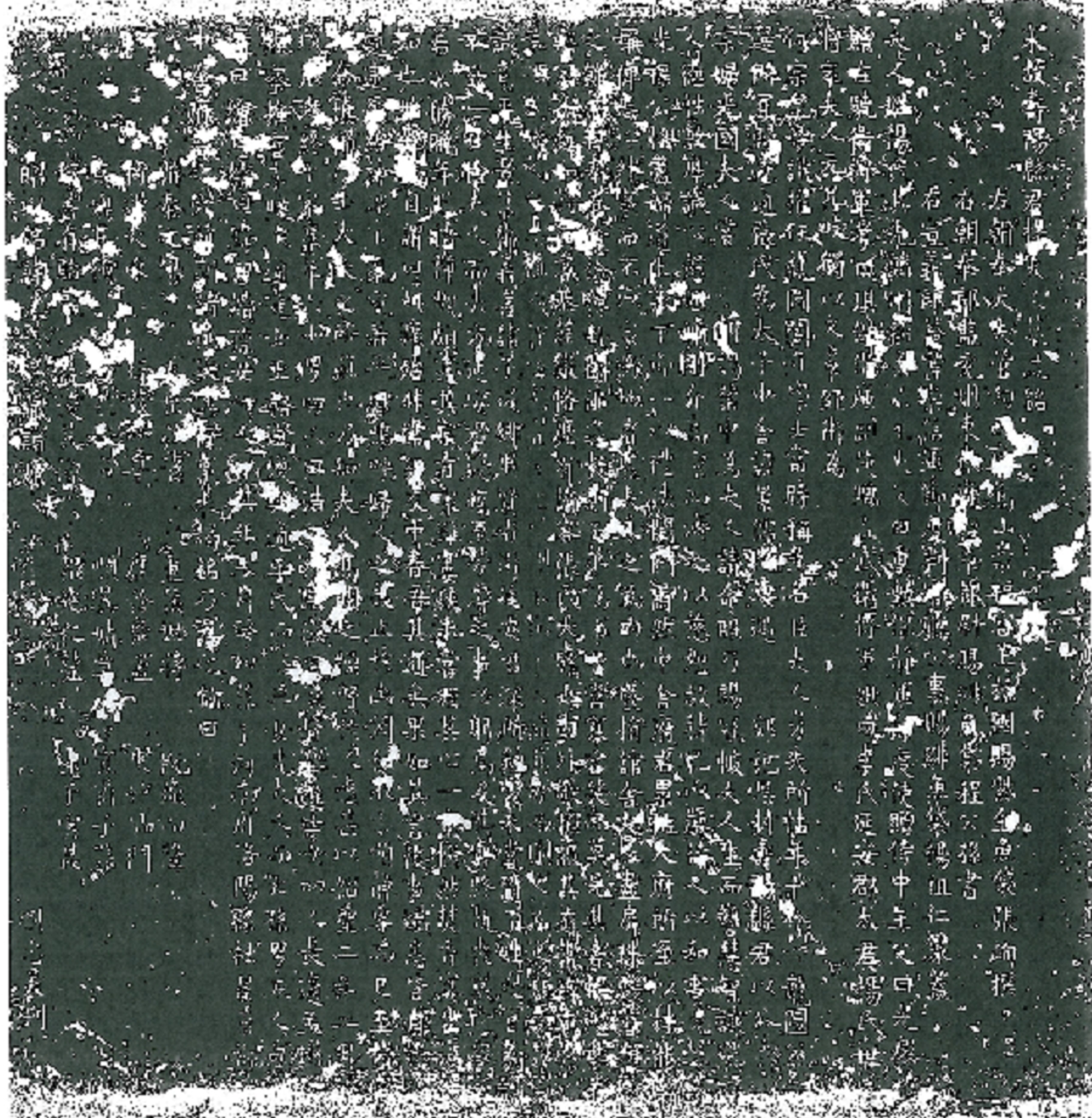

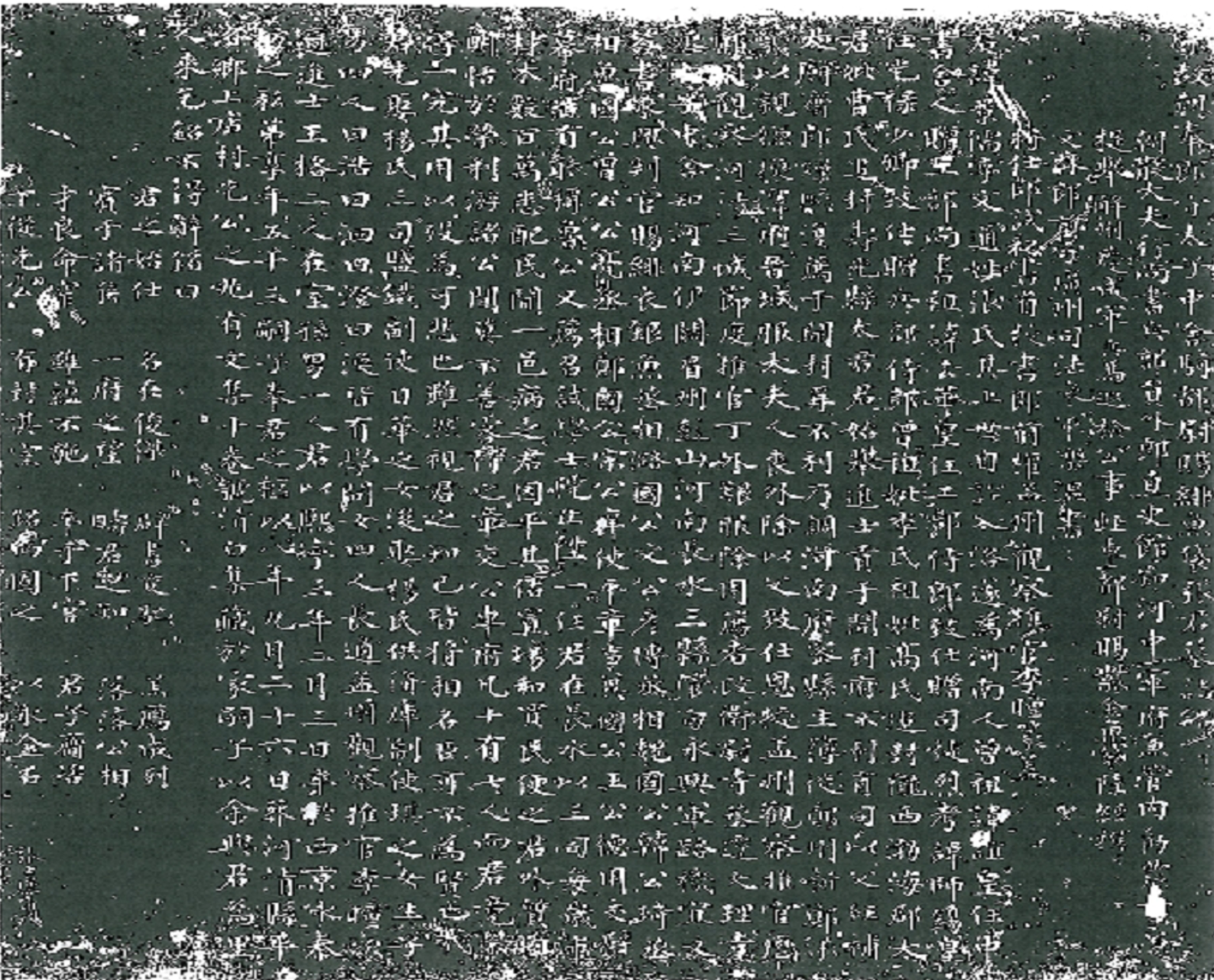

2、楊畋及其元配的墓誌銘是新發現的珍貴文獻。楊畋的墓誌銘由王陶所撰,楊畋元配陶氏之墓誌銘則為楊畋親撰。這兩篇墓誌銘在2002年前於洛陽出土,拓於2002年,拓片現藏於中國國家圖書館。筆者在2009年曾撰專文錄寫此兩篇墓誌銘,並考論兩篇墓誌銘對楊畋生平事蹟的價值。李裕民教授亦據此兩篇墓誌銘,重考楊業的籍貫,確定楊業原籍麟州(今陝西榆林市神木縣)。李教授該文與筆者此一考證,均刊於陝西神木縣及楊家將文化研究會所編的《楊家將文化》2009年第三期。另外楊畋妹及妹婿張景儒的墓碑現藏洛陽市新安縣鐵門鎮西北隅的千唐誌齋博物館第十四室。筆者在2012年7月參觀千唐誌齋博物館時,還能親手撫摸這兩方碑石,細認墓誌銘的文字。這兩篇墓誌銘拓片原文收入中國文物研究所及千唐誌齋博物館所編的《千唐誌齋藏誌》下冊,點校錄文後收入曾棗莊、劉琳所編的《全宋文》。為讀者查考方便,本文使用《全宋文》的校點文本。參見李裕民:〈楊業籍貫神木新證〉,《楊家將文化》,2009年第三期(總第七期),頁3-4;何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋『楊畋妻陶氏墓銘』及王陶『楊畋墓誌銘』〉,載本書下篇,頁539-550;中國文物研究所、千唐誌齋博物館(編):《千唐誌齋藏誌》(北京:文物出版社,1983年),下冊,頁1280,〈宋故朝奉郎守太子中舍騎都尉賜緋魚袋張君(景儒)墓誌銘并序‧熙寧八年九月二十六日〉;頁1296,〈宋故壽陽縣君楊夫人墓誌銘‧紹聖二年三月八日〉頁1296;曾棗莊、劉琳(編):《全宋文》 (上海:上海辭書出版社,2006年8月),第廿七冊 ,卷五百七十九〈陸經‧朝奉郎守太子中舍騎都尉賜緋魚袋張君墓誌銘‧熙寧八年九月〉,頁223-224;第七十八冊, 卷一七零四〈張峋‧宋故壽陽縣君楊夫人墓誌銘‧紹聖二年三月〉,頁185-187。

3、聶崇岐:〈麟州楊氏遺聞六記〉, 原載《史學年報》1939年第三卷第一期,後收入聶氏《宋史叢考》,下冊(北京:中華書局,1980年3月),頁376-387(有關楊畋部份見頁387) ;常征:《楊家將史事考》(天津:天津人民出版社, 1980年9月),第二章第二節〈楊重勛及麟州楊氏〉,頁46-51。

4、何冠環:〈北宋楊家將第三代傳人楊文廣(?-1074)事蹟新考〉,載何著:《北宋武將研究》 (香港:中華書局,2003年6月),頁385-436。

5、衛聚賢(1899-1989)等著,裴效維校訂的《小說考證集》的〈楊家將考證〉一文,將歐陽修所撰的〈供備庫副使楊君墓誌銘〉及《宋史‧楊畋傳》抄錄於該章的第八節〈楊延昭的堂姪楊琪〉及第九節〈楊延昭的堂孫楊畋〉下; 但沒有甚麼分析,只附上一則簡單的楊家世系表,所佔篇幅共三頁餘。該文原載衛聚賢等(著):《小說考證集》 (上海:說文社, 1944年)及 裴效維(校訂):《楊家將演義》 (北京:寶文堂書店,1980),頁270-341;現收入蔡向升、杜書梅(主編):《楊家將研究‧歷史卷》 (北京:人民出版社, 2007年2月),頁41-82 (有關楊畋部份,見 頁72-75)。另外李裕民教授所撰的〈楊家將新考三題〉第一節〈楊業并非不知書,而是精通兵法〉, 引用了歐陽修所撰的〈書遁甲立成旁通曆後〉一文,也略提到楊琪及楊畋父子。該文原載《晉陽學刊》2000年第6期,現收入《楊家將研究‧歷史卷》,頁99-107(有關楊畋部份,見頁99-100)。又知非所撰〈楊門男將〉一文第四節〈楊琪、楊畋父子〉,也以半頁的篇幅簡略介紹楊琪父子的生平,所引用之史料仍是常征所引用的三種。該文原載《文匯報》1962年10月5日第3版,現收入《楊家將研究‧歷史卷》,頁197-204(有關楊畋部份,見頁199-200)。另楊建宏所撰之〈略論楊門男將演變成楊門女將的文化意蘊〉, 第一節〈楊門男將事實考略〉也用四分一頁的篇幅談及楊畋,稱他也是楊門「名將」;不過, 該文引用司馬光《涑水記聞》對楊畋領軍之正面評論之餘,沒有指出司馬光也批評楊畋是「儒者, 迂闊無威, 諸將不服」。另作者沒有留意楊畋父楊琪,又巧合與楊門女將的楊八姐同名。該文原刊於《長沙大學學報》2004年第1期,現收入《楊家將研究‧歷史卷》,頁307-315(有關楊畋部份,見頁310)。

6、據司馬光(1019-1086)的考異,楊重勳在《周世宗實錄》作「崇訓」,以避梁王崇訓(即周恭帝)諱改為重勳。關於楊重勳避北漢主劉崇及周恭帝宗訓名字的問題, 余嘉錫(1883-1955)先生曾有考證。參見余嘉錫:〈楊家將故事考信錄〉,收入余著:《余嘉錫論學雜著》(臺北:河洛圖書出版社, 1976年3月),頁444;司馬光:《資治通鑑》, (北京:中華書局點校本, 1956年),卷二百九十一〈後周紀二〉,太祖廣順二年十二月癸卯條,頁9487-9488;卷二百九十三〈後周紀四〉;世宗顯德四年十月癸亥條,頁9573;李燾:《續資治通鑑長編》(以下簡稱《長編》) (北京:中華書局點校本,1979年8月至1995年4月),卷二,建隆二年三月辛亥條,頁41-42;卷三;建隆三年四月戊申條,頁67; 卷九,開寶元年九月辛卯條, 頁208;卷一百四十四,慶曆三年十月戊申條,頁3483;《宋史》, 卷三百〈楊畋傳〉,頁9964;何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋『楊畋妻陶氏墓銘』及王陶『楊畋墓誌銘』〉,載本書下篇,頁542。

7、《長編》, 卷八,乾德五年十二月己巳條,頁197。

8、《長編》,卷九,開寶元年九月辛卯條, 頁208; 卷十,開寶二年正月戊午條、二月乙亥條、三月丁未條、五月癸卯條,頁216,218,220,222。

9、《長編》,卷十三,開寶五年八月癸卯條、九月戊寅條,頁288-289。據李燾引楊億(974-1020)《談苑》的說法,太祖因靈武軍(今寧夏銀川市靈武市西南,一說在寧夏吳忠市南金積鄉附近)節度使馮繼業(?-977)來朝,將之徙鎮同州(今陝西渭南市大荔縣),命儒臣知靈州的同時,就將同樣世守麟州的楊重勳徙鎮內地,那是太祖罷藩鎮的做法;不過後來靈州失守,麟州也多番周折,議者以馮、楊二族「稟命朝廷,而綏御蕃族,為西北邊扞蔽」, 太祖將他們撤藩之做法為失策。

10、徐松(1781-1848)(輯),劉琳、刁忠民、舒大剛、尹波等(校點):《宋會要輯稿》(上海:上海古籍出版社,2014年6月),第三冊,〈禮四十一‧輟朝‧節度使〉,頁1666;第四冊,〈儀制十一‧武臣追贈‧節度使〉,頁2542;歐陽修(撰),李逸安(點校):《歐陽修全集》 (北京:中華書局, 2001年3月), 第二冊,卷二十九〈供備庫副使楊君墓誌銘〉,頁443-444;何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋『楊畋妻陶氏墓銘』及王陶『楊畋墓誌銘』〉,載本書下篇,頁542。

11、《歐陽修全集》,卷二十九〈供備庫副使楊君墓誌銘〉,頁444;何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋『楊畋妻陶氏墓銘』及王陶『楊畋墓誌銘』〉,載本書下篇,頁543。據楊畋的墓誌銘所記,楊光扆最後的贈官依舊是左驍衛將軍,沒有再加贈。據楊琪的墓誌銘所記,楊光扆在楊琪少時即喪。按楊琪生於太平興國五年(980),楊光扆在楊琪少時卒,聶崇岐先生認為他約卒於至道、咸平間。參見聶崇岐:〈麟州楊氏遺聞六記〉,頁387。

12、殿侍是武臣未入流之武階之最低等,因楊光扆死時僅官西頭供奉官,故楊琪以父遺蔭所得之官只能得到最低級的武階官殿侍。至於三班奉職,屬三班小使臣階列,在三班借職之上,左右班殿直之下,太宗淳化二年(991)正月,由殿前承旨改。元豐改制時定官品為從九品。考楊延昭卒於大中祥符七年(1014)正月,宋廷授其三子官,很有可能楊琪也在這時(他是年三十五),以伯父之遺蔭授三班奉職。又考李溥在真宗景德二年(1005)五月,授制置淮南、江浙、荊湖茶鹽礬稅發運副使。景德四年(1007)八月遷發運使,直至天禧二年(1018)被罷黜,前後任發運使十四年。楊琪在何年何月以三班奉職監大通堰,史所不載, 疑在大中祥符七年(1014)正月後。至於大通堰的所在,據吳越國王錢俶(929-988)異母弟錢儼(937-1003)所撰之《吳越備史》所記,太祖在開寶九年(976)正月前,因錢俶入覲,命「供奉官張福貴及淮南轉運使劉德言開古河一道,自瓜州口至潤州江口, 達龍舟堰,以待王舟楫。其堰遂名大通堰。」參見龔延明:《宋代官制辭典》 (北京:中華書局, 1997年4月),頁401, 480,591;《長編》,卷六十;景德二年五月壬子條;頁1336-1337;卷六十四,景德三年十二月甲午條,頁1439;卷六十六;景德四年八月己酉條;頁1481-1482;卷八十二;大中祥符七年正月甲午條; 頁1861-1862;卷九十一;天禧二年二月癸酉條;頁2100; 錢儼:《吳越備史》,文淵閣《四庫全書》本,〈補遺〉,葉七上。

13、《歐陽修全集》,卷二十九〈供備庫副使楊君墓誌銘〉, 頁444-445;《全宋文》,第二十七冊 ,卷五百七十九〈陸經‧朝奉郎守太子中舍騎都尉賜緋魚袋張君墓誌銘‧熙寧八年九月〉,頁223-224;第七十八冊, 卷一七零四〈張峋‧宋故壽陽縣君楊夫人墓誌銘‧紹聖二年三月〉;頁185-187;何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋『楊畋妻陶氏墓銘』及王陶『楊畋墓誌銘』〉,載本書下篇,頁543。考歐陽修這篇墓誌銘撰於皇祐三年。歐陽修為了稱頌楊琪,特別表揚楊琪愛士之品德,記楊琪曾說:「吾本武人,豈足以知士大夫哉? 然其職得以薦士,亦吾志也。」又記楊琪曾因所舉薦一人犯過,而坐罪罰金時, 他不但毫不介意,反而喜說:「古人拔士,十或得五,而吾所薦者多矣,其失者一而已。」關於楊琪曾推薦的人,可能包括楊琪的族弟楊文廣。筆者曾推測在慶曆三年,楊文廣得以出任討伐軍賊張海的巡檢職位, 可能出於當時任知岳州(今湖南岳陽市)、提點荊湖南路刑獄的楊畋推薦。而另一個可能就是楊琪的推薦。參見〈北宋楊家將第三代傳人楊文廣(?-1074)事蹟新考〉,頁395,注27。又楊琪幼女卒於紹聖二年(1095)二月,年六十,則其當生於景祐三年(1036)。關於楊畋女及其婿張景儒的事蹟,詳見本文第六節。她這篇墓誌銘撰於紹聖二年三月,撰寫人是左朝奉大夫、管勾西京嵩山崇福宮、上柱國、賜紫金魚袋張峋(?-1095後)。書寫墓誌銘的是右朝奉郎、監兗州東嶽廟、輕車都尉、賜緋魚袋程公孫(?-1097後),而篆蓋的正是楊畋的獨子楊祖仁,他當時的官職是簽書崇信軍(即隨州, 今湖北隨州市)節度判官廳公事、賜緋魚袋。按張峋的生平不詳,據《長編》及《宋會要》所記,他在熙寧二年(1069)九月壬申(初九),以太常博士提舉兩浙路常平廣惠倉兼管勾農田水利差役事。到熙寧四年(1071)四月癸酉(十八)以丁憂罷任,然言官卻劾他在任並未推行新法,指責他出巡只到過明州(今浙江寧波市)和越州(今浙江紹興市)。至於程公孫的生平,據《長編》及《宋會要》所記,他是程頤(1033-1107)的族子,呂公著(1018-1089)子呂希純之妻兄。 他在熙寧九年(1076)五月, 以光祿寺丞管勾合賣太醫局。 到元豐元年(1078)四月, 三司以程公孫所管勾的太醫局熟藥所在熙寧九年六月開所以來,至十年(1077)六月,收息錢二萬五千餘緡,所收的息錢倍於預計,於是請給程公孫及另一監官殿直朱道濟減磨勘三年,依條例給賞,自今二年一比較。他在元祐三年(1088)八月以奉議郎授監在京商稅院,為右正言劉安世(1048-1125)劾以執政姻親見用。他在紹聖四年(1097)中,又曾被京西轉運使周秩辟為部僚,專察訪外事,助新黨誅除舊黨之人。他被王鞏(1048-1117)批評為「素名能刺人事者也」。舊黨人稱程頤在紹聖四年十一月再被送涪州(今重慶市涪陵區)編管,也是程公孫所致。據說程頤語曰:「族子至愚,不為足責, 故人情厚,不敢疑。」參見《宋會要輯稿》,第六冊,〈職官二十二‧太醫局〉,頁3636;〈職官二十七‧太府寺〉,頁3715;第七冊,〈職官四十三‧提舉常平倉農田水利差役〉,頁4111;《長編》,卷二百十八,熙寧三年十二月丁巳條,頁5291;卷二百二十二;熙寧四年四月癸酉條, 頁5406;卷二百八十九,元豐元年四月丁卯條,頁7071; 卷四百十三,元祐三年八月辛丑條, 頁10047-10048;卷四百九十,紹聖四年八月壬辰條,頁11625-11627;卷四百九十三,紹聖四年十一月丁丑條,頁11704-11705,十二月癸未條,頁11707-11708。

14、楊畋又號叔武,見於宋人的文集及詩篇, 好像他的好友趙抃在皇祐元年(1049)或二年(1050)所寫一首詩〈聞楊畋病愈〉,頭一句便說「湖南楊叔武,消息有人傳」。另梅堯臣在皇祐四年有詩送他, 即題為〈赤蟻辭送楊叔武廣南招安〉。此外,尹洙(1001-1047)在〈送李侍禁序〉一文中,也記「新秦楊叔武嘗為予言其友人李君之為人」。再有的是蔡襄在其所撰的〈楊叔武北堂夜話〉、〈送安思正之蜀〉等詩,均稱楊畋為楊叔武。另外余靖亦有詩〈和伯恭殿丞登武江門樓懷楊叔武太保〉,亦稱楊畋為楊叔武。參見趙抃:《清獻集》,文淵閣《四庫全書》本,卷二〈聞楊畋病愈〉,葉七下至八上;梅堯臣(撰),朱東潤(1896-1988)編年校注):《梅堯臣集編年校注》 (上海:上海古籍出版社, 1980年11月),卷二十二,頁624; 尹洙:《河南集》,文淵閣《四庫全書》本,卷五〈送李侍禁序〉, 葉二上下; 蔡襄(著),吳以寧(點校):《蔡襄集》(上海:上海古籍出版社,1996年),卷一〈古詩一〉〈楊叔武北堂夜話〉,頁12;〈送安思正之蜀‧臨字思正〉,頁14;余靖:《武溪集》,文淵閣《四庫全書》本, 卷一〈和伯恭殿丞登武江門樓懷楊叔武太保〉,葉四下。按黃志輝所編之《武溪集校箋》將此詩所提及之楊叔武,誤作楊崇勳,不知楊畋又字叔武。李貴彔已為文加以辨正。參見李貴彔:〈余靖詩中若干人物考釋──黃志輝《武溪集校箋》補正〉,《韶關學院學報》(社會科學版),第23卷第10期(2002年10月),頁42-43。

15、根據楊畋在皇祐三年(1051)所撰的〈亡妻陶氏墓銘〉的記載,楊畋元配陶氏之父可能名陶方,母可能姓孫;但陶氏的家世及出身,以及楊、陶成婚的年月,均不載於〈亡妻陶氏墓銘〉及〈楊畋墓誌銘〉。〈亡妻陶氏墓銘〉只記載陶氏生於乙巳年(即景德二年,1005),而卒於丙子年(即景祐三年,1036)。墓銘說她「子奚不育」,她應沒有誕育兒女。參見何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁541-543。又楊琪妻慕容氏與其族弟楊文廣妻慕容氏是否同出一門,待考。關於與楊家結姻的慕容氏與說部的楊門女將穆桂英的關係,可參湯開建:〈穆桂英人物原型出于党項考〉, 載《西北民族研究》,2001年第1期(總第28期),頁65-72。

16、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁541-542;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉, 頁9974; 《梅堯臣集編年校注》,卷四, 頁59。梅堯臣在這首詩裡云:「嘗聞地近胡,寒氣盛中都,車馬行臨塞,關山見落榆。吳鉤皆尚壯,章甫幾為儒,寄謝西曹掾,能吟秀句無。」考景祐元年正月丁丑(十六), 仁宗命翰林學士章得象(978-1048)等五人權知貢舉。三月戊寅(十八),試禮部奏名進士。己卯(十九)試諸科,辛巳(廿一)試特奏名。最後取得張唐卿、楊察(1011-1056)及徐綬以下等進士五百一人,諸科二百八十二人,特奏名八百五十七人。是科第六人而下並為校書郎、知縣。楊畋初仕為校書郎,疑在是榜為第一甲六人以下。參《長編》, 卷一百十四,景祐元年正月丁丑,頁2660; 三月戊寅條,頁2671。附帶一談,清人所編修的《陝西通志》將楊畋及第的年份作慶曆六年(1046)賈黯榜, 此說大誤。另李裕民教授亦指出光緒《山西通志》卷十四〈貢舉譜〉將楊畋當作太原人為誤。參見劉於義(?-1735後)等(監修),沈清崖(?-1735後)(編纂):《陝西通志》,文淵閣《四庫全書》本,卷三十, 葉四十三上;李裕民:〈宋代太原進士考〉,《城市研究》, 1995年1期,頁60。

17、筆者在2018年8月在蘭州舉行的第十八屆宋史研究會年會中,蒙研究王安石甚有成就,是年獲得鄧廣銘學術獎一等獎的劉成國博士見告,認為楊畋實是歐陽修的同年。劉氏據《歐陽修全集》卷一百四十六〈與王懿敏公書〉所言:「某衰病,漸不能支,更見楊樂道長往,同甲勾落太半矣」,推斷楊畋與歐陽修是天聖八年的同年進士。筆者撰寫本書初稿時失考此條。不過,筆者閱遍歐陽修集,未見有具名贈楊畋的詩,惟有〈送楊員外〉一詩,稱「聞君東南行,山水恣登躡。」「君家兄弟才,門族當世甲。行期薦賢書,疾驛來上閤。」都頗吻合楊畋奉命征湖南蠻的身份,疑是贈楊畋的詩。但歐陽修並沒有稱這個楊員外為同年楊員外。若楊畋真的是歐陽修的同年,歐陽修應該在贈詩或撰文時稱楊為同年的。而據張方平及王珪所撰的王素神道碑與墓誌銘,王素在天聖五年獲試學士院而賜進士第,並非歐陽修同年進士。而考王素卒於熙寧六年三月,得年六十七,上推其生年,當為景德四年,卻正與歐陽修及楊畋同庚。故筆者認為三人「同甲」,實為同齡而非同年進士。參見《歐陽修全集》, 第二冊,卷二十九〈供備庫副使楊君墓誌銘〉,頁443-444;第三冊,卷五十四,居士外集卷四〈古詩四十二首‧送楊員外〉,頁761-762;卷八十一,,外制集卷三〈制五十首‧楊畋屯田員外郎直史館制〉,頁1183;第四冊,卷九十五,表奏書啟四六集卷六〈書啟三十七首‧謝進士及第啟‧天聖八年〉,頁1430-1433;〈代王狀元拱辰謝及第啟‧天聖八年〉,頁1433-1434;第六冊,卷一百四十六〈書簡卷三‧與王懿敏公仲儀十七通‧第十二‧嘉祐六年〉,頁2391;卷一百五十五,補佚卷二〈書遁甲立成旁通曆後〉;頁2574;王珪:《華陽集》,文淵閣《四庫全書》本,卷五十八〈王懿敏公素墓誌銘〉,葉九上至十七下;張方平(撰), 鄭涵(點校):《張方平集》(鄭州:中州古籍出版社,1992年10月),《樂全集》,卷三十七〈宋故端明殿學士金紫光祿大夫行工部尚書致仕上柱國太原郡開國公食邑三千八百戶食實封一千二百戶謚懿敏王公神道碑并序〉,頁643-647;劉成國:《王安石年譜長編》(北京:中華書局,2018年1月),第二冊,卷三〈嘉祐七年(1062)〉,頁617-618。

18、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁542;又常征以為楊畋改從科舉之途仕進,是其父楊琪之意見。見《楊家將史事考》,頁46。

19、按楊畋墓誌及《宋史‧楊畋傳》均未記楊畋遷大理寺丞知岳州的年月。據蔣維錟所考,蔡襄在寶元二年在洛陽任西京留守推官時,撰有詩〈送安思正之蜀〉,提到楊畋與他交好,稱「是時楊叔武,相值極驩誠。妙言發潛福,遠意倍幽明。羞諛刺俗子, 指急條邊兵。過從豈云厭,時節忽崢嶸。」然後提到楊畋出守岳州,稱「叔武守岳陽,別去方行行」,即是說楊畋在不久前自洛陽出守岳州。蔡襄在稍前的時間所撰的〈楊叔武北堂夜話〉,提到楊畋「夫君有高適,顧我慰寂寥」,於是在楊赴岳州任前, 與蔡襄在北堂夜話,「瀟灑開北堂,拂榻延良宵」,「壚灰寒更劃,燈池落仍挑。相看數漏板,後會誡重要」。按蔣維錟懷疑這裡所稱的楊叔武不是楊畋,因蔡襄後來贈楊畋的詩只是稱他為楊樂道。 另據《宋史‧楊畋傳》,楊畋並未在西京任職。不過, 蔣氏不知楊畋確另號楊叔武,而蔡襄在其詩集中有時又稱楊畋為「楊龍圖」(見下文),可見蔡襄對楊畋的稱呼前後並不一致。至於楊畋在洛陽任職不見載於《宋史》的問題,蔣氏不知洛陽是楊畋祖居所在,而楊畋此時居於洛陽,可能不是為官,而是回籍守制,很有可能是守其生母慕容氏之喪。按蔡襄的詩沒有說楊畋在洛陽做官。參見蔣維錟:《蔡襄年譜》(廈門:廈門大學出版社,2000年12月), 頁28;《蔡襄集》,卷一〈楊叔武北堂夜話〉,頁12-13;〈送安思正之蜀‧臨字思正〉,頁14。

20、參見范之柔(?-1217後):《范文正公年譜補遺》,收入范仲淹(著),李勇先、王蓉貴(校點):《范仲淹全集》(成都:四川大學出版社, 2002年9月),中冊,〈附錄二‧年譜〉,頁923,925,937;《長編》,卷一百七十八,至和二年正月丁亥條,頁4306;卷一百八十四,嘉祐元年十一月甲午條,頁4455;《宋會要輯稿》,第四冊,〈禮五十八‧群臣謚〉,頁2076;第五冊,〈職官七‧皇太子宮小學〉,頁3229。范之柔是范仲淹玄孫,在寧宗嘉定十年(1217)已官至禮部尚書兼太子詹事,後至端明殿學士,謚清獻。按《范文正公年譜補遺》記范仲淹在慶曆二年四月辛丑(廿八),「奏舉高端、高良夫、楊畋」。考高良夫(?-1056後)在慶曆二年二月任太子中舍、通判延州,是范的副手。到慶曆五年(1045)八月,見任國子博士使延州。至和二年(1055)正月前後任西川轉運使,嘉祐元年(1056)十一月, 以淮南江浙荊湖制置發運使,奉命視察汴口利害。至於高端(?-1042後)的事蹟則不詳。經范仲淹的舉薦,楊畋大概自大理寺丞遷殿中丞。

21、據《宋史‧蠻夷傳一》描述,這次作亂的桂陽監蠻猺,「居山間,其山自衡州常寧縣屬於桂陽、郴、連、賀、韶四州,環紆千餘里,蠻居其中,不事賦役,謂之猺人。初,有吉州巫黃捉鬼與其兄弟數人皆習蠻法,往來常寧, 出入溪峒, 誘蠻眾數百人盜販鹽, 殺官軍,逃匿峒中,既招出而殺之,又徙山下民他處。至是,其黨遂合五千人, 出桂陽藍山縣華陰峒,害巡檢李延祚、潭州都監張克明。」而據王令(1032-1059)所撰的〈西頭供奉官王君墓誌銘〉所載,黃捉鬼是馬遞鋪卒。另據楊畋墓誌銘所記,這次作亂的湖南徭人首領作「唐和寺」,他率眾「數千依山為盜,劫掠州縣,民大擾」。又按范仲淹在慶曆三年七月拜參政, 固辭不受。八月再除參政,他乃接受任命。楊畋獲授提刑,相信是范的舉薦。參見何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁542;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9964;卷四百九十三〈蠻夷傳一〉,頁14183;《長編》,卷一百四十二,慶曆三年七月丁丑條,頁3399;八月丁未條,頁3417;卷一百四十四,慶曆三年十月戊申條,頁3483;王令(撰),沈文倬(校點):《王令集》(上海:上海古籍出版社,1980年4月),卷二十〈西頭供奉官王君墓誌銘〉,頁347-349。又按:北宋荊湖南路刑獄駐衡州的制度, 可參見王象之(1163-1230)(撰),李勇先(校點):《輿地紀勝》 (成都:四川大學出版社,2005年10月),第四冊,卷五十五〈衡州〉,頁2089。有學者稱這場猺亂為「瑤族農民起義」,可參閱向祥海:〈北宋黃捉鬼唐和尚領導的瑤族農民起義〉,《貴州民族研究》(季刊),1987年第3期(總31期),1987年7月,頁96-102。

22、釋賾藏主(?-1162後)(編),蕭萐夫、呂有祥(點校):《古尊宿語錄》(北京:中華書局, 1994年5月),卷十九〈後住潭州雲蓋山海會寺語錄〉(舒州白雲峰嗣法小師守端編),頁355;黃啟江:《北宋黃龍慧南禪師三鑰:宗傳、書尺與年譜》(臺北:臺灣學生書局,2015年7月),〈自序〉,頁I;第一章,頁1。按楊歧方會與黃龍慧南(1002-1069)均出於臨濟宗大師石霜楚圓(即慈明楚圓,987-1040)門下。關於楊歧方會的生平,與及他在海會寺遇見楊畋的時間的討論,可參閱趙嗣滄:《楊歧方會大師傳》 (新北市三重市:佛光文化事業有限公司,2001年3月),頁250-251,267-268。據趙嗣滄的意見,楊畋見方會,當是慶曆五年二月由潭州往桂州(今廣西桂林市)時經過雲蓋山。

23、王令 (撰),沈文倬(校點):《王令集》,卷二十〈西頭供奉官王君墓誌銘〉,頁347-349。按此墓銘的墓主名王懷忠,字孝傑,開封府開封縣人,以父蔭為三班奉職, 歷右班殿直、潭、桂二州巡轄(疑即巡檢)。據王令所記,黃捉鬼起事後,時任荊湖提點刑獄司上奏宋廷,請任用才幹之人平亂。此荊湖提點刑獄司當為楊畋無疑。因楊的推薦,王懷忠獲授全、邵、永三州同巡檢,改左班殿直。他諜知山川道里之詳,夜召壯士數十人,深入敵後偵察,殺降蠻兵數十人,而奪得相當的甲弩鎗盾。轉運使於翌年議於衡、道、永三州置寨,即以他為樂山寨主。據載他城樂山,塹土為壕,並在壕為四重鹿角,城上就建乳垣敵樓,又置石炮連弩及釣橋閘門,防城之具所稱完備。他又在城中廬巷置倉庫,令兵民各便其所而易於防守。他又蔽山為隧道、突門,通城中以備戰。他曾斬白水峒主雷勝父子及其黨十八人,於是群蠻不敢犯樂山寨。他在南方八年,後罷歸,最後官至西頭供奉官,卒於京師,年四十九。惟其生卒年不詳

24、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁542;《長編》,卷一百四十五,慶曆三年十二月己酉條,頁3514;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9964。據楊畋墓誌銘所記,楊畋戰孤漿峒在「明年」,即慶曆四年。惟《長編》記楊畋敗績在慶曆三年十二月。現從《長編》所記。又據南宋人朱輔(1150?-1195後)據他所見所聞撰成的《溪蠻叢笑》所記,居住於今湖南懷化市所轄各區縣及毗鄰各地的部份地帶,包括今貴州黔東南苗族侗族自治州東部和銅仁地區的東南部,以及廣西壯族自治區東北部的四萬平方公里範圍的「山徭潛出省地,茅葦中,射弩奪物,機不虛發,名坐草」。按朱輔所描述的「山徭」,其居處與楊畋百年前征討的猺人地域相近,當是同一族群。這些山徭同樣強悍善戰。參見符太浩:《溪蠻叢笑研究》(貴陽:貴州人民出版社,2003年10月),上篇,〈導論〉,〈二、朱輔其人其書〉,頁29-38;〈三、溪蠻叢笑價值評述〉,頁39-56;下篇,〈溪蠻叢笑校釋〉,第46條〈坐草〉,頁226-228。

25、參閱〈北宋楊家將第三代傳人楊文廣(?-1074)事蹟新考〉,頁393-397。

26、《長編》,卷一百四十六, 慶曆四年二月癸卯條、戊申條,頁3541。

27、《長編》,卷一百四十七, 慶曆四年三月乙丑條,頁3554。

28、《歐陽修全集》,卷一百五〈論討蠻賊任人不一劄子‧慶曆四年〉,頁1596-1597;《長編》,卷一百五十二,慶曆四年九月丙子條,頁3701-3703。據歐陽修所言,當湖南蠻亂起時,宋廷自昇州(今江蘇南京市)差劉沆(995-1060)知潭州,授龍圖閣學士,令他專一蠻事;但劉沆未到湖南,又差楊畋為湖南提刑,令他專責蠻事。楊畋未到,又差周陵為本路轉運使,責成他平蠻。周陵差敕未到,宋廷又改派王絲為安撫使,授他以平蠻之任。當王絲尚在路上,又改派徐的。 短時間內竟然先後差派五人處理湖南平蠻之事。

29、《歐陽修全集》,卷一百五〈論湖南蠻賊可招不可殺劄子‧慶曆四年三月〉,〈再論湖南蠻賊宜早招降劄子‧慶曆四年三月〉 頁1597-1600;《長編》,卷一百四十七,慶曆四年三月甲戌條, 頁3558-3561;沈遼(1032-1085):《雲巢編》,文淵閣《四庫全書》本,卷八〈東上閤門使康州刺史陶公傳〉,葉四下至五下; 劉摯(1030-1097)(撰),裴汝誠、陳曉平(點校):《忠肅集》 (北京:中華書局,2002年9月),卷十二〈東上閤門使康州團練使陶公墓誌銘〉,頁243;黃庭堅(1045-1105)(撰),劉琳、李勇先、王蓉貴(校點):《黃庭堅全集》 (成都:四川大學出版社,2001年5月),《宋黃文節公全集‧正集》卷三十〈東上閤門使康州團練使知順州陶君墓誌銘〉,頁815;《宋史》,卷三百三十四〈陶弼傳〉,頁10735;陶弼:《邕州小集》,文淵閣《四庫全書》本。陶弼也像楊畋文武兼資,能詩善文,有詩集《邕州小集》一卷傳世。據陶弼的墓誌銘所記,楊畋以禮奉幣致陶弼於幕下,陶因是感激,馬上追隨楊畋,並替他設謀劃策,稍後更率所募士卒破敵於桃油平,以功補授衡州司理參軍。他後來又破太平峒,於楊畋軍中論功第二,以進士調授桂州陽朔縣(今廣西桂林市陽朔縣)主簿。按《宋史‧陶弼傳》則稱楊畋征蠻猺時, 陶弼自行上謁,楊畋授他以兵往襲蠻猺。關於王懷忠的戰功,可參注22。

30、余靖的文集中,收有〈和伯恭殿丞登武江門樓懷楊叔武太保〉及〈又和寄提刑太保〉兩首詩,其撰寫的年月不詳,從詩中提到楊畋的職銜為提刑推之,當是慶曆三年以後。從詩句內容觀之,余靖與楊畋交情不俗。例如〈和伯恭殿丞登武江門樓懷楊叔武太保〉一詩云:「徙倚江邊檻,旌旗望處遙。交情深慕藺,風韻渴聞韶。寄遠緘靈藥,迎歸艤畫橈。伏波新蕩寇, 氣入嶺雲飄」。另〈又和寄提刑太保〉一詩亦云:「常記臨岐把酒盃,芳心應得見歸來。不從去日叮嚀約,已向東風取次開。」均看出二人非淺的交情。參見《武溪集》,卷一〈和伯恭殿丞登武江門樓懷楊叔武太保〉,葉四下; 卷二〈又和提刑太保〉,葉五上。

31、《長編》,卷一百四十七,慶曆四年三月甲戌條,頁3561-3563。

32、《長編》,卷一百四十八,慶曆四年四月丁酉條,頁3579;卷一百六十,慶曆七年正月癸卯條,頁3861。王絲在慶曆七年正月癸卯(廿八),以疾自請解職。宋廷將他自廣南東路轉運使、侍御史徙知通州。他何時調任廣南東路轉運使未載,可能是余靖上奏後調職。

33、《長編》,卷一百四十八,慶曆四年四月癸巳、甲午、丙申條, 頁3574-3575。

34、《長編》,卷一百四十八,慶曆四年四月丁酉條,頁3578。

35、近期研究余靖的學者,也指出余靖沒法改變仁宗委用楊畋剿平猺亂之主張。參見黃志輝:〈北宋中葉出色的政治改革家余靖〉,《韶關學院學報》(社會科學版), 第23卷第4期(2002年4月),頁98-100。

36、《長編》,卷一百四十九, 慶曆四年五月戊辰條,頁3608-3609;五月壬午條,頁3613;卷一百五十三,慶曆四年十一月壬午條,頁3722。考慶曆四年五月壬午(二十一),宋廷錄潭州都監、東頭供奉官張克明子張惇為三班奉職,張愉為三班借職,以張克明死蠻事而厚恤之。疑張克明即楊畋部屬,討猺人戰死。又宋廷沒有撤換楊畋,後來余靖上奏,認為當是執政大臣曾保任楊畋,所以不肯移去楊畋之任。這執政大臣,很有可能是與楊畋有交情,後來提拔楊文廣的范仲淹。另亦有可能是早就賞識他的杜衍。

37、《長編》,卷一百五十,慶曆四年六月丁酉條,頁3625;卷一百五十二,慶曆四年十月壬子條;頁3710。

38、《長編》,卷一百五十三,慶曆四年十一月辛未條、壬午,頁3720-3722。據余靖所奏,楊畋曾打殺九疑山(在桂陽監藍山縣)外蠻人的巢穴,致令這些失所的蠻人逃往連州(今廣東清遠市連州市)、韶州(今廣東韶關市)界打劫。余靖在這年十一月, 以南郊大典在即,而猺亂已接近平定,請求宋廷赦免從賊之人戶,也招撫山猺人戶,返回故土。他又請撤去楊畋及在九疑人下的兵甲,令前來歸降的蠻人,入峒招諭其他蠻人來降。

39、《長編》,卷一百五十三, 慶曆四年十一月壬午條,頁3722。

40、《長編》卷一百四十五,慶曆三年十二月戊申條,頁3514; 卷一百五十三,慶曆四年十二月甲辰條, 頁3725; 卷一百五十四,慶曆五年正月甲子條,頁3735; 卷一百五十七, 慶曆五年九月丁酉條,頁3801。考慶曆四年十二月,宋廷賞平石石亥洞蠻之功,內殿承制丌贇擢為莊宅副使, 內殿崇班胡元(?-1045)為禮賓副使。慶曆五年正月,宋廷又擢內殿承制宋守信(?-1056後)為供備庫副使, 賞其平湖南蠻賊之勞。

41、湖南蠻黃捉鬼的餘黨唐和尚這時仍在桂陽監入寇,未完全平定。當范仲淹罷參政宣撫河東時, 楊畋族叔楊文廣即被延攬入范仲淹幕,很有可能是楊畋推薦的。在范仲淹的文集中,收錄有〈和楊畋孤琴詠〉五言古詩一首(按:此詩作於何時待考)。從范仲淹與楊畋和詩論琴的事看,二人交情可以到知音的地步,相信范仲淹正是朝中支持楊畋平亂的人。方健教授的《范仲淹評傳》即認為楊畋是范仲淹高山流水的琴中知音。參閱何冠環:〈北宋楊家將第三代傳人楊文廣(?-1074)事蹟新考〉, 頁398-399;《長編》, 卷一百五十四,慶曆五年正月乙酉條,頁3740-3741;二月己亥條、癸亥條,頁3747-3548; 司馬光(撰),鄧廣銘(1907-1998)、張希清(校注):《涑水記聞》(北京:中華書局,1989年8月),卷十三, 頁259;《宋史》, 卷三百〈楊畋傳〉,頁9964,9966; 卷四百九十三〈蠻夷傳一〉,頁14184;范仲淹(撰),李勇先、王蓉貴(校點):《范仲淹全集》(成都:四川大學出版社,2002年9月),上冊,〈范文正公文集〉,卷三〈和楊畋孤琴詠〉,頁52;方健:《范仲淹評傳》(南京:南京大學出版社,2001年12月),第一章〈生平述略〉,頁109-110。

42、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁541,543,546。據〈亡妻陶氏墓銘〉所記,楊畋在「乙酉歸洛,言陪祖遷」。即是說楊畋在慶曆五年(乙酉)將亡妻陶氏之柩陪葬於洛陽。

43、《長編》,卷一百五十五,慶曆五年三月壬戌、甲子條,頁3759-3760。

44、《長編》,卷一百五十七,慶曆五年八月乙亥條,頁3799;九月丁酉條,頁3801;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9964。

45、《長編》,卷一百五十七, 慶曆五年十月戊午條,頁3802。

46、《長編》,卷一百五十七,慶曆五年十二月己未至壬亥條,頁3812;十二月癸酉條,頁3813;《宋會要輯稿》,第八冊,〈職官六十四‧黜降官一〉,頁4795;《宋史》,卷四百九十三〈蠻夷傳一〉,頁14184;何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁542。據楊畋墓誌銘所說,楊畋以胡元之敗死而自劾貶官的。又符太浩注釋《溪蠻叢笑》「隘口」條時,解釋徭區「凡眾山環鎖,盤紆岪郁,絕頂貫大木數十百,穴一門來去。此古人因谷為寨,因山為嶂之意。名曰隘口」之義,便引用《宋史‧蠻夷傳一》所記胡元、郭正等與唐和尚戰於華陰峒隘口敗死,而累及楊畋及劉沆坐黜的一條事例,指出建於山谷之隘口「一方面在防範生界內的其他少數民族騷擾時可以發揮作用;另一方面,這些屯戍點與宋朝發生磨擦時又會對宋廷有效控馭造成阻礙,甚至對宋廷軍隊駐兵造成嚴重傷亡。」參見符太浩:《溪蠻叢笑研究》,下篇,〈溪蠻叢笑校釋〉,第73條〈隘口〉,頁327-329。

47、《長編》,卷一百五十八,慶曆六年正月丙申條、庚戌條;二月癸亥條、己卯條,頁3819-3821;三月辛巳條,頁3822。宋廷在三月辛巳(初一),又詔新任荊湖南路鈐轄蔣偕,要他務必宣布宋廷的恩信以招懷蠻人。倘蠻人不接受招安才出兵掩捕,但不得過行威虐。因蔣偕在原州(今甘肅慶陽市鎮原縣)時曾以慘酷手法對付俘獲的蕃部,故宋廷特有此詔以告誡他。

48、《長編》,卷一百五十八,慶曆六年四月甲寅條、壬申條,頁3825-3826。

49、《長編》,卷一百五十八,慶曆六年五月乙酉條,頁3826。

50、《長編》,卷一百五十九,慶曆六年九月乙巳條,頁3847。

51、《蔡襄集》,卷五〈律詩‧夢遊洛中十首〉,頁89-90;《蔡襄年譜》,頁81。蔣維錟以蔡襄撰寫此詩當在慶曆七年九月。他的理據是沒記載蔡襄在慶曆六年九月有病,故將此詩繫於慶曆七年九月。他不考楊畋知太平州,乃在慶曆五年十一月到慶曆七年正月, 故蔡襄撰寫此詩,當在慶曆六年九月, 而非七年。又所謂蔡襄「病告」,大概只是小病,故沒有記載,不足為佐證。

52、宋守信入山討猺蠻,但約定與他會師合擊猺人的廣西鈐轄丌贇卻過期不至。轉運使又劾丌贇在連州縱容部屬屠殺耕牛而市之。 宋廷為此在慶曆七年八月丙辰(十四),將丌贇責降為邕州(今廣西南寧市)本城馬步軍都指揮使,永不敘用。張方平始終不信任楊畋,他在慶曆六年三月論監察御史裏行孫抗責降時,舊事重提,說「荊南蠻寇騷擾郡縣,殺害黎民,為患七年,未能平殄。朝廷既移罷劉沆、楊畋等, 欲新恩信以揚威靈。」又據撰寫楊畋墓誌銘的王陶所論,與楊畋共事的人批評楊攻討之策,他們以「山猺可不討而定」。在他們力主下,宋廷命使安撫,招徠其間,於是兵不盡力,而正中猺人下懷。結果在楊畋貶知太平軍一年多時,猺兵更猖獗。參見何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁542;《長編》,卷一百五十八,慶曆六年三月丙午條,頁3823;卷一百五十九,慶曆六年十月壬戌、癸亥、辛未、壬申條,頁3847-3848,3850;卷一百六十一,慶曆七年八月丙辰條,頁3884; 《張方平集》,《樂全集》,卷二十二〈請選湖南安撫職司長吏等事〉,頁318-319;卷二十五〈論責降御史〉,頁381-382。

53、《長編》,卷一百五十九,慶曆六年十一月癸未條,頁3851。

54、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁542;《長編》,卷一百六十,慶曆七年正月壬午條,頁3859;卷一百六十六,皇祐元年二月己卯條,頁3987;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9964,9965;《宋會要輯稿》,第八冊,〈職官六十一‧換官〉,頁4694;〈職官六十五‧黜降官一〉,頁4797。據楊畋墓誌銘所記,宋廷派御史按視湖南,御史還奏稱:「徭賊非楊某不能平」。這位御史不知是否即是崔嶧,還是另有其人,待考。又劉貽孫是仁宗朝號為儒將,在三川口兵敗被俘的劉平之子。關於劉平及其諸子之事蹟,可參閱何冠環:〈敗軍之將劉平(973-1040後)──兼論宋代的儒將〉,載何著:《北宋武將研究》,頁283-340;何冠環:〈北宋邊將劉兼濟事蹟考〉,載本書下篇,頁593-594。又東染院使是諸司正使第五階第二資, 宋前期為七品武官,東染院使雖不算是高階武官,但已比楊畋父現任的供備庫副使為高。另崔嶧在皇祐元年二月前已徙為河北轉運使。

55、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁X; 《長編》,卷一百六十,慶曆七年五月丁亥至己丑條,頁3875;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9964; 卷四百九十三〈蠻夷傳一〉,頁14185;《宋會要輯稿》,第十四冊,〈兵十‧桂陽蠻徭〉,頁8797。

56、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁X;《長編》,卷一百六十,慶曆七年五月己丑條,頁3875;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9964。

57、《長編》,卷一百六十六;皇祐元年三月甲午條,頁3991;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9964;《宋會要輯稿》,第八冊,〈職官六十一‧換官〉,頁4694;第十冊,〈選舉三十三‧特恩除職一〉,頁5883;《歐陽修全集》,卷八十一〈楊畋屯田員外郎直史館制〉,頁1183。楊畋之制文舊題歐陽修所撰,但據《歐陽修全集》的點校者所考,歐陽修在皇祐元年已離開去朝廷不再擔任知制誥之職,故此制文當非他所撰。

58、《長編》, 卷一百六十七,皇祐元年九月乙巳條,頁4014-4015。

59、《長編》,卷一百六十七,皇祐元年十二月甲子條,頁4025。

60、《長編》,卷一百六十八,皇祐二年二月丙戌條,頁4034。

61、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;《長編》,卷一百六十八,皇祐二年五月戊子條,頁4041;《宋史》,卷十一〈仁宗紀三〉,頁227;卷十二〈仁宗紀四〉,頁231;卷三百〈楊畋傳〉,頁9964;趙抃:《清獻集》,卷二〈聞楊畋病愈〉, 葉七下至八上;蘇頌(1020-1101)(撰),王同策、管學成、顏中其(點校):《蘇魏公文集》(北京:中華書局,1988年9月),卷六十三〈行狀‧朝請大夫太子少傅致仕贈太子太保孫公(抃)行狀〉,頁963;胡宿:《文恭集》,文淵閣《四庫全書》本,卷十六〈楊畋可三司戶部判官依前直史館制〉,葉六下至七上。楊畋這時仍官屯田員外郎,職仍為直史館。又推薦楊畋的宰相,考從皇祐元年至二年,先後在相位的有陳執中(990-1059)(皇祐元年八月罷)、文彥博(1006-1097)(皇祐元年八月任,皇祐三年十月罷)、宋庠(996-1066)(皇祐元年八月任,皇祐三年三月罷)。未知是誰人舉薦楊畋。按楊畋的妹夫張景儒曾擔任文彥博和宋庠的幕僚,似乎楊畋與文、宋二人關係親近一點,他受二人的舉薦機會較高。

62、《長編》,卷一百六十八,皇祐二年五月戊申條,頁4042;卷一百六十九,皇祐二年八月戊午條,頁4053。

63、《歐陽修全集》,卷二十九〈供備庫副使楊君墓誌銘〉,頁444。

64、據王安石所撰蕭固墓誌銘所記,蕭固在慶曆五年區希範之亂被平定後,以屯田員外郎知桂州兼廣西都巡檢,提舉兵甲溪峒事。他到桂州後以懷柔手段,依蠻人舊俗治事, 故廣西安靖。他本來徙為荊湖南路提點刑獄,但宋廷以他在廣南得力,就任他為廣西水陸計度轉運使,他用一貫策略,派人誘儂智高來歸。參見王安石(撰), 李之亮(箋注):《王荊公文集箋注》 (成都:巴蜀書社,2005年5月),卷五十七〈尚書祠部郎中集賢殿修撰蕭君固墓誌銘〉,頁1963;《長編》,卷一百七十,皇祐三年二月乙酉條,頁4078; 三月癸酉條,頁4085。

65、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543-544;《歐陽修全集》,卷二十九〈供備庫副使楊君墓誌銘〉,頁444。

66、《長編》,卷一百七十二,皇祐四年四月丙戌條至五月乙巳條,頁4142-4143;卷一百七十四,皇祐五年六月甲午條,頁4214。邕州失守,知州陳珙的責任最大,他一開始不肯聽司戶參軍孔宗旦的警告,提防儂智高入寇。 然後當儂智高圍城時, 他又沒有做好守城的工作。當廣西兵馬都監張立領兵自賓州(今廣西南寧市賓陽縣西南)來援之兵馬入城時,他只顧在城上犒賞軍士,卻放鬆了戒備,在行酒時被儂智高破城。他又貪生怕死,被執時向儂智高惶恐地呼萬歲, 請求自效,但儂智高仍將他殺掉。比起不屈而死的張立及孔宗旦,他實在太差勁。宋廷委這等庸才守邕州,實在失計。宋邕州官員只有權都監三班奉職李肅、指使武吉、武緣令梅微之及支使蘇從因與儂智高的謀主黃師宓有舊獲免不殺。孔宗旦要到皇祐五年六月甲午(廿六),才因知袁州(今江西宜春市袁州區)祖無擇(1006-1085)的奏請,獲贈太子中允。

67、《長編》,卷一百七十二,皇祐四年五月癸丑至癸亥條, 頁4144-4146;《宋會要輯稿》,第十六冊,〈蕃夷五‧儂氏〉,頁9875-9876。

68、《長編》,卷一百七十二,皇祐四年五月丙寅條, 頁4146;卷一百七十四,皇祐五年正月庚申條,頁4193-4194。當儂智高自邕州順流東下廣州時, 仲簡命王鍇領兵扼守端州;但王鍇害怕, 留軍市舶亭不行。他不理仲簡反對,自行率部返回廣州城。他的部下海上巡檢右侍禁王世寧(?-1052)請分兵守端州,他又不許。當蠻軍抵廣州城下,他命在城外的王世寧入城。王世寧行至南門,責備王鍇懦怯。王鍇怒殺王世寧。等到魏瓘繼知廣州,方查知王世寧冤死。皇祐五年正月庚申(十九), 宋廷責降王鍇為文思副使、建州(今福建南平市)都監。

69、《長編》,卷一百七十二,皇祐四年五月丁卯、壬申條,頁4146-4147。

70、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;《長編》,卷一百六十七,皇祐元年十月辛酉條, 頁4016;卷一百七十二,皇祐四年六月乙亥條, 頁4147;庚辰條至甲申條, 頁4148;卷一百七十三,皇祐四年十月己卯條,頁4175;十二月丙申條,頁4185;《宋史》,卷十二〈仁宗紀四〉,頁232; 卷三百〈楊畋傳〉, 頁9964;《武溪集》,卷十四〈桂州謝上表〉葉十五上至十六上;〈乞解職行服狀〉,葉十六上至十七下。余靖在韶州守制時,與知韶州陳曙招募農兵,修繕堡障,共為防禦之計。宋廷知聞而嘉許他,並以他有武幹,而委以平蠻之任。因韶州路遠,余靖要到是年六月癸巳(二十)才收到樞密院的委任狀。宋廷命他在七月己未(十六)到任,不用赴京師請旨。張忠號為勇將,以破貝州(今河北邢台市清河縣)王則(?-1048)論功第一。雖然真定府路安撫使李昭述(?-1059)在皇祐元年十月曾奏劾他貪暴難制,請加以黜責;但宋廷愛才,只徙他為定州路鈐轄,後遷如京使資州(今四川內江市資中縣)刺史。仲簡則走了運, 宋廷以他守廣州不失有功而徙荊南府,卻不知廣州人對他有多大的痛恨;不過,宋廷最後查知真相,在皇祐四年十月己卯(初七),將他自兵部郎中、天章閣待制落職貶知筠州(今江西宜春市高安市)。但言者仍不放過他,十二月丙申(二十五),他再責授為刑部郎中。

71、《梅堯臣集編年校注》,卷二十二,頁624;《蔡襄集》,卷六〈因書答河東轉運使楊樂道〉,頁107。考蔡襄這首詩撰於至和二年,他在詩中追述「前歲君提嶺外兵,國門南路送君行」,可知他有在都門送別楊畋。

72、趙抃:《清獻集》,卷四〈聞嶺外寇梗〉,葉十一下;蘇頌:《蘇魏公文集》,卷六十三〈行狀〉〈朝請大夫太子少傅致仕贈太子太保孫公(抃)行狀〉,頁963。

73、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543。

74、《長編》,卷一百七十二,皇祐四年六月丙戌條, 頁4152;丁亥至庚子條,頁4153-4154;卷一百七十三,皇祐四年九月戊申條, 頁4171;卷一百七十三,皇祐四年十月甲申條,頁4176;卷一百七十四,皇祐五年二月壬辰條, 頁4201。宋廷本來已派原荊湖南路轉運使、工部郎中王逵(?-1056後)為太常少卿直昭文館知廣州,代替仲簡。因有朝臣認為現時正當嶺外用兵,王逵不是撫禦之才,不宜任之,於是改任當年守廣州的魏瓘。曹修是馬軍副都指揮使、定國軍(即同州, 今陝西渭南市大荔縣)留後曹琮(?-1045)之子,宋開國功臣曹彬(931-999)之孫。朱壽隆是真宗朝名臣朱台符之子。宋廷因嶺外諸州無備, 命地方長吏修繕城垣。貴州的守臣虐待百姓,人不堪命。朱壽隆抵貴州後,將苛待百姓的任事者械守送獄,並奏請宋廷罷黜之,於是貴州人為朱立生祠以報之。又蔣偕奉命援廣州,他馳驛十七日至廣州城下。他入城後還沒有與知州仲簡揖禮,就力數仲簡的罪狀,責 他留兵自守,不敢進擊蠻軍,另又縱部兵殺平民冒功希賞,實在罪可斬。仲簡反駁蔣偕無權擅殺像他一樣的侍從官。蔣偕盛怒下,聲稱「斬諸侯劍在吾手,何論侍從」!幸而得到他的左右排解, 才沒有鬧出武將殺文官之大事來。宋廷委宋克隆知邕州,可惜又是用人不當。他沒有按宋廷的指示營葺守備,反而頗縱容士卒下山寨枉殺逃民,而冒稱殺賊獲賞。當儂智高在皇祐四年十月甲申(十二)回師邕州時, 他就無法抵禦而棄城。宋廷在皇祐五年二月壬辰(廿二)追究他棄城之罪,將他除名刺配沙門島(今山東煙台市長島縣西北廟島)。

75、《長編》,卷一百七十三,皇祐四年七月丙午、壬子、丁巳條,頁4162-4163;《宋史》,卷三百二〈賈黯傳〉, 頁10014-10015。

76、《長編》, 卷一百七十三,皇祐四年七月丁巳、壬戌條,頁4163;八月乙酉條,頁4166;卷一百八十五, 嘉祐二年二月丁酉條,頁4473。蘇緘委以留守英州的提點刑獄的鮑軻,是一個貪生怕死的懦夫, 他後來帶其妻兒欲過嶺北,至雄州(當為南雄州,今韶關市南雄市),得到知州蕭勃(?-1052後)的收留,二人後來反而劾奏廣南東路轉運使王罕沒有應召到雄州議事。鮑軻後來在嘉祐二年(1057)二月,本來自京西路提點刑獄遷廣南東路轉運使。同年四月,卻被御史揭發他在儂智高圍廣州時, 避敵韶州,無所經畫的舊事。宋廷於是令他降回原職。

77、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;《長編》, 卷一百七十三,皇祐四年七月壬戌條, 頁4163-4164; 八月辛卯條,頁4169;《宋史》,卷三百二十六〈張忠傳〉,頁10521。據李燾所記,援廣州有功的知英州蘇緘本來與洪州(今江西南昌市)兵馬都監蔡保恭(?-1052後), 以兵八千人分兵據守邊渡村,扼守蠻軍歸路。蘇緘在路上布置槎木巨石幾四十里。儂智高大軍來到,果然不能前進, 惟有繞道而行, 入沙頭渡江, 由清遠縣經連州、賀州西歸。蠻軍被蘇軍布置的木石弄傷的很多, 蘇緘盡得蠻軍所略奪之物。剛好張忠奉命從京師到來, 就以軍令奪了蘇部的指揮權。張忠率軍南下,遇敵於白田。臨戰時他對其部下說:「我十年前一健兒,以戰功為團練使,汝曹勉之。」張忠看不起蠻軍, 心存輕敵,不披甲而躍馬向前。他的先鋒軍卻不爭氣, 遇蠻軍而奔逃。他被蠻軍包圍,雖然奮勇將兩員蠻將打下馬來,但他自己也馬陷泥濘不能躍出,結果身中蠻軍凌厲的標槍而枉死。

78、《長編》,卷一百七十三,皇祐四年七月甲子條,頁4164。

79、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;《長編》,卷一百七十三,皇祐四年八月癸酉、丙子、己卯、乙酉、丙戌、丁亥、辛卯、乙未條,頁4165-4169;《宋會要輯稿》,第十五冊,〈兵十四‧便宜行事〉,頁8880;第十六冊,〈蕃夷五‧儂氏〉,頁9876; 《宋史》, 卷三百三十四〈陶弼傳〉,頁10735;王安石:《王荊公文集箋注》,卷五十七〈尚書祠部郎中集賢殿修撰蕭君固墓誌銘〉,頁1963-1964。宋廷在八月癸酉(初一),將原廣南西路轉運使、主客郎中劉文炳(?-1052後)削五任官,責授均州(今湖北十堰市丹江口市)團練副使,坐失備禦儂智高之罪。丙子(初四),再降前廣南西路轉運使、司封員外郎蕭固知吉州(今江西吉安市),坐不察儂智高反之罪。乙酉(十三),降廣南東路轉運使、金部員外郎王罕為主客員外郎、監信州(今江西上饒市信州區西北)酒稅。據李燾所考,王罕本來援救廣州有功,宋廷不知,卻聽信知雄州(按:當為南雄州)蕭勃之劾奏,指他沒有應召至雄州議事。另外宋廷也相信諫官知諫院李兌(?-1053後)的劾奏,說王罕怯懦避賊,端居廣州,而將他責降。乙未(廿三),宋廷又降提點廣南西路刑獄、職方員外郎李上交(?-1052)為太常博士。至於追贈陣亡將校方面,宋廷在同月丙戌(十四),追贈張忠為感德軍(即耀州,今陝西銅川市耀縣)節度使,官其父弟子姪婿多人,又封其母女。獎功方面,宋廷在丁亥(十五),擢蕭注為禮賓副使仍權發遣番禺縣事。另在辛卯(十九),擢知英州、秘書丞蘇緘為供備庫副使。值得注意的是,蕭注與蘇緘均由文資轉授武資官。關於蘇緘後來的仕宦生涯,可參閱伍伯常:〈蘇緘仕宦生涯考述:兼論北宋文宦參與軍事的歷史現象〉,《中國文化研究所學報》,新五十六期(2013年1月),頁101-141。

80、胡宿此奏撰寫的月日不詳,惟奏中稱儂智高軍頓於廣州城外己六十餘日。按儂軍在皇祐四年五月丙寅(廿二)圍廣州城,則胡宿此奏當上於在皇祐四年七月底。大概胡宿上奏時不知儂軍已在七月底解圍而去。參見胡宿:《文恭集》,卷八〈論征蠻〉,葉一上至二上。

81、《長編》,卷一百七十三,皇祐四年八月辛卯、丙申條; 九月甲辰條,頁4168-4170。孫沔初授知秦州時,入見仁宗。他表示秦州事不足憂,反而擔心嶺南的蠻亂。當宋廷接到張忠死及蔣偕敗之消息後,仁宗對龐籍稱許孫沔料事很準。於是龐籍推薦孫沔出任平蠻的重任。當梁適認為平南不必大張旗鼓時,孫沔就反駁梁適,指當日就因宋廷無備,才弄到蠻軍坐大,他指出今次不能指望可僥倖獲勝。他居京師兩日便被促令起行。宋廷在是月丙申(二十四),詔孫沔等若軍中須人任使,可在江南東路抽調。

82、《長編》,卷一百七十三,皇祐四年九月丙辰條,頁4172;《宋史》,卷三百二十六〈蔣偕傳〉,頁10520。

83、《長編》,卷一百七十三,皇祐四年九月戊申條,頁4171;《雲巢編》,卷八〈東上閤門使康州刺史陶公傳〉, 葉五下至六上;劉摯:《忠肅集》,卷十二〈東上閤門使康州團練使陶公墓誌銘〉,頁243-244;《黃庭堅全集》,《宋黃文節公全集‧正集》,卷三十〈東上閤門使康州團練使知順州陶君墓誌銘〉,頁815;《宋史》,卷三百二十六〈蔣偕傳〉,頁10520;卷三百三十四〈陶弼傳〉,頁10735。又據宋人筆記所載,儂智高將起事時,陶弼已預感亂事將作,他曾寫詩給楊畋,請他做好準備。詩云:「虹頭穿府署, 龍角陷城門。」不過,這種荒誕的詩讖不過是小說家言,不足為信。參見王闢之(1031-1098後)(撰),呂友仁(點校):《澠水燕談錄》(與《歸田錄》合本) (北京:中華書局,1981年3月),卷六,頁78;鄒志勇:〈宋代詩讖的類型劃分及心態解析〉,《晉陽學刊》,2006年第4期,頁111。

84、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;《長編》,卷一百七十三, 皇祐四年九月甲寅、丙辰、丁巳、戊午、己未條,頁4172-4173;卷一百七十四,皇祐五年正月甲子條,頁4196;卷一百八十六, 嘉祐二年十月己巳條,頁4493;《宋會要輯稿》,第八冊,〈職官六十五‧黜降官二〉,頁4802;不著撰人(編),司義祖(點校):《宋大詔令集》(北京:中華書局, 1962年10月初版, 1997年12月二版),卷二百五〈起居舍人楊畋降屯田員外郎西上閤門副使曹修降洛苑使制‧皇祐四年九月丁巳〉,頁766。 因宋軍連敗,為了提高士氣,宋廷於是月戊未(十六),特賜自京至廣南西路馬遞鋪卒緡錢。又於翌日(己未,十七), 分別追贈嶺南諸州死於王事的官員,其中知封州曹覲贈太常少卿; 知康州趙師旦為光祿少卿。曹妻劉氏,以避賊死於林峒, 追封彭城郡君,加賜冠帔,官其子四人。曹父修古獲追贈工部侍郎, 曹母陳氏贈潁川郡君。另外,宋廷又將原知龔州(今廣西貴港市平南縣)張序等十四人,以坐棄城之罪編配安置。他們要到嘉祐二年(1057)十月才獲赦恢復自由。

85、《長編》,卷一百七十四,皇祐五年二月癸未條,頁4197-4198。

86、司馬光:《涑水記聞》,卷十三,頁259。

87、狄青於皇祐四年九月庚午(廿八)自樞密副使改任宣徽南院使、荊湖北路宣撫使、提舉廣南東西路經制賊盜事,統兵平蠻。自孫沔、余靖以下,均受節制。參見《長編》,卷一百七十三,皇祐四年九月癸亥條,頁4174-4176;卷一百七十四,皇祐五年正月丁巳條,頁4192-4193。從狄青南征的,包括楊文廣。關於狄青平定儂智高之經過,可參考何冠環:〈狄青(1008-1057)麾下兩虎將──張玉(?-1075)與賈逵(1010-1078)〉,載《北宋武將研究》,頁346-348。關於楊文廣隨狄青征儂智高的事蹟, 可參閱何冠環:〈北宋楊家將第三代傳人楊文廣(?-1074)事蹟新考〉,頁402-408。梅堯臣在這一首很生動而充滿譏刺的詩,云:「將軍曰青才且武,先斬逗撓兵後強。從來儒臣空賣舌,未到已愁茆葉黃,徘徊嶺下自稱疾,詔書切責仍勉當。因人成功喜受賞,親戚便擬封侯王,昔日苦病今不病, 銅鼓棄擲無鏢鎗。」其中空賣舌的而稱疾徘徊嶺前的儒臣,顯然是指孫沔;因人成功喜受賞的人,也包括了余靖。又朱東潤所撰之《梅堯臣傳》,也引述他贈詩楊畋及後來他所寫這首詩的背景。參見朱東潤:《梅堯臣傳》(北京:中華書局,1979年5月),第八章〈監倉的前後〉,頁161-162。

88、《全宋文》,第二十七冊,卷五百七十九〈陸經‧朝奉郎守太子中舍騎都尉賜緋魚袋張君墓誌銘‧熙寧八年九月〉,頁223-224;第七十八冊,卷一千七百零四〈張峋‧宋故壽陽縣君楊夫人墓誌銘‧紹聖二年三月〉,頁185-187。張景儒初娶三司鹽鐵副使楊日華之女,然後在皇祐五年續娶楊畋妹。楊畋妹卒於紹聖二年(1095)二月,年六十,則她年十八出嫁時,當為皇祐五年。按楊琪卒於皇祐二年六月,三年守孝,楊氏女出嫁當在皇祐五年六月後。又張景儒比楊畋妹年長十九年。

89、余靖收到宋廷的敕誥是三月二十一日,宋廷收到他的表文大概至早要到四月,故宋廷若接受他的請求,牽復楊畋官職,至早也當在四月以後。蔡襄這道制文云:「迺者南方有干紀之民,命師往征。屬久治平,士不知戰。以爾秉心孤直,禮為身檢,荊蠻騷擾,亦嘗殄平,起於喪盧,往為帥領。厥功未就,言者其興,退守奉常,典蒞軍壘。念汝忠藎,屈處安恬,進復郎曹,易守邊郡。堅爾誠節,毋忘寄委」。按蔡襄在至和元年七月自知制誥任權知開封府,這道制文當撰於皇祐五年底,至和元年七月前。參見《長編》,卷一百七十六,至和元年三月庚午條,頁4225;《武溪集》,卷十五〈免充集賢學士表〉,葉五下至六下;〈謝充集賢學士表〉,葉七上至八上;《蔡襄集》,卷十二〈制誥三‧太常博士直史館知光化軍楊畋可屯田員外郎依前直史館知邠州制〉,頁235;《蔡襄年譜》,頁118。

90、韓琦(撰),李之亮、徐正英(箋注):《安陽集編年箋注》(成都:巴蜀書社,2000年10月), 卷七〈次韻答運使楊畋舍人〉,頁306。李之亮另一文則推論楊畋約在至和元年至嘉祐元年任河東轉運使,惟並未據具體證據。參見李之亮:〈北宋河東路轉運使編年〉,《華北水利水電學院學報》(社科版),第17卷第2期(2001年6月),頁57。

91、宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9965;《蔡襄集》,卷六〈因書答河東轉運使楊樂道〉,頁107;《蔡襄年譜》,頁125。

92、《長編》,卷一百八十三,嘉祐元年八月癸亥條,頁4435; 卷一百八十五,嘉祐二年三月庚子條,頁4473-4474;蘇頌:《蘇魏公文集》,卷六十三〈行狀‧朝請大夫太子少傅致仕贈太子太保孫公(抃)行狀〉,頁963-966。

93、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543。

94、《長編》,卷一百八十七,嘉祐三年八月辛亥條,頁4519;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9965;《梅堯臣集編年校注》,卷二十八,頁1011-1012。關於梅堯臣在嘉祐三年在京師的活動及事蹟,可參朱東潤:《梅堯臣傳》,第九章〈最後的安排〉,頁201-205。關於楊文廣上陣圖請收復幽燕的始末,可參閱何冠環:〈北宋楊家將第三代傳人楊文廣(?-1074)事蹟新考〉, 頁427-430。

95、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;《梅堯臣集編年校注》,卷二十八,頁1064。又梅堯臣在是年閏十二月,有詩和楊畋,題為〈次韻和酬楊樂道待制詠雪〉,可證楊畋在嘉祐三年或已為天章閣待制。

96、《長編》,卷一百八十八,嘉祐三年十二月乙巳條, 頁4536;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9965。

97、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9965;《宋會要輯稿》,第四冊,〈儀制三‧朝儀班序〉,頁2342;《長編》,卷一百八十九,嘉祐四年正月丙申朔條,頁4546;三月己亥至己未條,頁4553-4557。按張方平罷三司使後,原本由吏部侍郎端明殿學士宋祁繼任;但宋祁為言官所劾,不到十日便去職出知鄭州(今河南鄭州市),而由原權御史中丞包拯繼任。按《長編》引《宋國史‧楊畋傳》所記有關楊畋在嘉祐四年正月上書之事,相信是根據楊畋墓誌銘所載。據楊畋墓誌銘所記,楊畋曾見嘉祐三年冬河北地震,而嘉祐四年正月丙申(初一)又發生日食,於是上奏仁宗,論早立皇嗣,「以答天戒」。惟李燾考證,河北地震其實發生於嘉祐二年二月,嘉祐三年冬河北並無地震,故楊畋不應於嘉祐四年正月上奏。按《宋史‧楊畋傳》則照抄《國史》的說法而未有細考。筆者認為楊畋當有上書請仁宗立儲;不過,他上書的年月是否在嘉祐四年正月,有待詳考。另據《宋會要》的記載,楊畋曾在嘉祐四年五月丁酉(初四),與同為天章閣待制的錢象先(996-1076)、盧士宗(?-1070)及唐介(1010-1069)上言,請以服闕還朝、除天章閣待制比他們四人早的何郯(1005-1073),復居他們之上。他們這番謙讓的要求得到宋廷的批准。這次上奏,是否由楊畋發動,不詳。

98、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁544;文同(撰),胡問濤、羅琴(校注):《文同全集編年校注》 (成都:巴蜀書社, 1999年6月),卷一〈慶曆六年至治平四年‧謝楊侍讀惠端溪紫石峴〉,頁24-26;卷三十一〈未編年文‧代楊侍讀謝官表〉,頁1007-1008;〈附錄一〉〈文同年譜〉,頁1030-1031;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9965。據楊畋墓誌銘,楊畋罷三司副使,改任知制誥兼侍讀在嘉祐五年,月日則不詳。據文同所撰一詩的記載,約在在嘉祐五年,楊畋曾邀請他往其西城宅一聚,並將他在嶺外所得一方名貴端硯相贈。詩云:「前日下秘閣,謁公來西城。公常顧遇厚,待以為墨卿。延之吐佳論,出口無雜聲。語次座上物,硯有紫石英。云在嶺使得,渠常美其評。因取手自封,見授囑所擎。倉皇奉以拜,其喜懷抱盈。歸來示家人,眾目歡且驚。」文同稱楊畋為楊侍讀,則楊在嘉祐五年仍帶侍讀當無疑。文同是蘇軾、蘇轍的從表兄弟,又是蘇轍的姻家,算是楊畋的晚輩。他在嘉祐四年召試館職,判尚書職方兼編校史館書籍,五年任秘閣校理。據《文同全集編年校注》的編者意見,文同〈 謝楊侍讀惠端溪紫石硯〉一詩當作於嘉祐五年。不過,該集編者失考嘉祐年間的「楊侍讀」,就是大名鼎鼎、雅好書畫的龍圖閣直學士兼侍讀的楊畋。又文同的〈代楊侍讀謝官表〉,文集的校點者沒有將之編年,大概不知楊侍讀即楊畋,也就不知楊畋曾任三司副使之年月,而無從推知此文的撰寫年月。

99、宋祁:《景文集》,文淵閣《四庫全書》本,卷五十六〈回楊舍人啟〉, 葉一上下。

100、《宋會要輯稿》,第七冊,〈職官四十一‧走馬承受公事〉,頁4062;《長編》,卷一百九十一,嘉祐五年二月壬午條,頁4614。

101、蘇轍(撰),曾棗莊、馬德富(校點):《欒城集》 (上海:上海古籍出版社,1987年3月),卷十八〈楊樂道龍圖哀辭并敘〉,頁424。

102、趙汝愚(1140-1196)(編),鄧廣銘(1907-1998)、陳智超等(整理):《宋朝諸臣奏議》(上海:上海古籍出版社,1999年12月),卷三十四〈上仁宗論李珣劉永年無功除授〉(楊畋撰),頁337;《長編》,卷一百九十二,嘉祐五年十一月丁亥條,頁4648;《宋史》, 卷三百〈楊畋傳〉,頁9965;卷四百六十四〈外戚傳中‧李珣傳〉;頁13567。

103、趙抃在奏狀中說:「近日知制誥楊畋等封還劉永年、李珣等轉官詞頭, ,亦為無功濫有遷拜, 已蒙朝廷追奪,今來保信等恩命,尤為僭濫,獨未寢罷,內外異法,物論不平。」參見趙抃:《清獻集》,卷九〈奏狀乞檢會前奏追奪劉保信等恩命〉,葉十二下至十三上。

104、沈遘與楊畋交好,在現存的沈遘文集中,共收有四首與楊畋唱和的詩,前兩首當是楊畋尚任知制誥時所作, 後兩首則是楊畋「出省」罷知制誥時所作。參見何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;《宋史》, 卷三百〈楊畋傳〉,頁9965;沈遘:《西溪集》, 文淵閣《四庫全書》本, 卷一〈贈楊樂道建茶〉,葉八上下;〈和楊樂道省中述懷〉,葉八下至九上;〈次韻和樂道出省後見寄〉,葉十四上;卷二〈奉酬楊、祖二閣老中書省齋宿見寄〉,葉三下至四上;卷六〈吏部員外郎知制誥兼侍讀楊畋可依前官兼侍讀充龍圖閣直學士知諫院〉,葉二十五上。考沈遘約在嘉祐六年初任知制誥,楊畋陞任龍圖閣直學士知諫院也當在六年初。關於沈遘任知制誥年月之考辨,可參閱何冠環:〈北宋楊家將第三代傳人楊文廣(?-1074)事蹟新考〉,頁409-410,注60。

105、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;《長編》,卷一百七十六,至和元年四月辛丑條,頁4258;卷一百九十六,嘉祐七年正月乙亥條,頁4738-4739;卷二百四十一,熙寧五年十二月戊寅條;頁5875-5876;《宋會要輯稿》,第三冊,〈禮二十五‧郊祀配侑議論〉,頁1237;《宋史》,卷九十九〈禮志二〉,頁2440;卷三百〈楊畋傳〉,頁9965-9966;王珪:《華陽集》,文淵閣《四庫全書》本,卷四十五〈太祖配享議〉,葉十六下至十七上。王安石在熙寧五年十二月論及此事時,仍引述楊畋此奏,認同他的意見。又《宋會要輯稿》誤以為楊畋上言在嘉祐七年正月乙亥(廿七)。

106、擔任這年進士考官的,據劉昌詩(?-1215後)家藏的趙抃所撰的〈趙清獻公充御試官日記〉的記載,初考官計有楊畋的好友沈遘和王安石;另外還有裴煜和後來為楊畋婿張景儒撰寫墓誌銘的陸經。至於擔任覆考官的,有祖無擇、鄭獬(1022-1072)、李綖和王瓘。而擔任詳考官的, 除了楊畋和王安石外,尚有別字聖從的何郯。又據《東齋記事》的記載,楊畋和王安石於誰人該推薦為狀元一直議論未決。當時任彌封官的太常少卿朱從道認為楊、王二人何必爭議?蓋十日前早已盛傳王俊民作狀元。後來楊、王二人仍各以己意進奏狀元人選。仁宗詔從王安石之請。發封之日,狀元果然是王俊民。參見王安石(撰)、李壁(注):《王荊文公詩李壁注》(上海:上海古籍出版社, 1993年12月,據朝鮮活字本影印),卷二十九〈次楊樂道韻六首〉、〈用樂道舍人韻書十日事呈樂道舍人、聖從待制〉,葉一上至六上;〈詳定幕次呈聖從、樂道〉,葉六上;〈奉酬楊樂道〉,葉八下至九上; 卷三十一〈次韻樂道送花〉,葉十六下至十七下;卷三十三〈次楊樂道述懷〉、〈和楊樂道見寄〉, 葉七下至八下;李德身(編):《王安石詩文繫年》(西安:陝西人民出版社,1987年9月),頁134,144,146-147;范鎮(撰),汝沛(點校):《東齋記事》(與《春明退朝錄》合本)(北京:中華書局,1980年9月),卷一,頁9。參見劉昌詩(?-1215後)(撰),張榮錚、秦呈瑞(校點):《蘆浦筆記》(北京:中華書局, 1986年4月), 卷五〈趙清獻公充御試官日記〉,頁39-41。

107、王珪:《華陽集》, 卷二〈留題吳仲庶省副北軒畫壁兼呈楊樂道諫院龍圖三首〉,葉十一上下;《宋會要輯稿》,第十一冊,〈食貨十七‧商稅雜錄〉,頁6359。

108、宋會要輯稿》,第九冊,〈選舉十一‧制科二〉,頁5475-5476;《長編》, 卷一百九十四,嘉祐六年七月甲辰條,八月乙卯條,頁4698; 八月乙亥條,頁4710-4712;蘇轍:《欒城集》,卷十八〈楊樂道龍圖哀辭并敘〉,頁424;《欒城後集》,卷十二〈潁濱遺老傳上〉,頁1280-1282;〈附錄二:年表本傳〉(孫汝聽編),頁1812;司馬光(撰),李文澤、霞紹暉(校點):《司馬光集》(成都:四川大學出版社,2010年2月),第二冊, 卷二十〈章奏五〉〈與楊畋論燕飲狀〉,頁559-560。

109、《長編》,卷一百九十五,嘉祐六年閏八月甲午條, 頁4717-4718。

110、《宋會要輯稿》,第四冊,〈儀制六‧群臣奏事〉,頁2408;《長編》,卷一百九十五; 嘉祐六年九月壬戌條,頁4720。

111、江休復(撰),儲玲玲(整理):《江鄰幾雜志》,收入朱易安、傅璇琮(主編):《全宋筆記》第一編第五冊(鄭州:大象出版社,2003年10月),頁157。據江休復所記,這條資料是楊畋對他說的。

112、《長編》,卷一百九十五,嘉祐六年十月壬午條,頁4726;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9966。

113、《司馬光集》,第二冊,卷二十一〈章奏六〉〈論皇城司巡察親事官劄子‧十二月九日上。有旨,親事官決杖配下軍〉,頁576;〈論復置豐州劄子‧嘉祐六年十二月十四上〉,頁577-578。

114、《司馬光集》,第二冊,卷二十一〈章奏六〉〈論上元遊幸劄子‧嘉祐七年正月十二日上〉,頁578-579; 《長編》,卷一百九十六,嘉祐七年正月壬戌條,頁4737。

115、《長編》,卷一百九十六,嘉祐七年二月癸卯條;三月壬子條,頁4741-4743;《司馬光集》,第二冊,卷二十一〈章奏六〉〈論公主宅內臣狀〉,頁575-576。考《司馬光集》將他與楊畋所上此奏繫於嘉祐六年十一月所上,李燾已考證其誤。

116、 王栐(?-1227後)(撰),誠剛(點校):《燕翼詒謀錄》(與《默記》合本) (北京:中華書局,1981年9月),卷四,頁34。按楊畋力諫仁宗不以真宗配天,事繫嘉祐七年, 但未繫月日。

117、《司馬光集》,第一冊,卷四〈古詩三‧又和并寄楊樂道十二韻〉,頁95;卷十〈律詩五‧秋夕不寐呈諫長樂道龍圖〉頁336。考《司馬光集》有多首題「和樂道」的七律,包括卷九之〈和樂道自河外南轅過宜芳,雨晴氣和,景物可愛,馬上偶成〉,及卷十四的〈與樂道約會超化寺,比至,樂道以疾先歸,途中有詩見寄〉、〈和樂道再以詩見寄〉、〈呈樂道〉。其中〈與樂道約會超化寺,比至,樂道以疾先歸,途中有詩見寄〉和〈和樂道再以詩見寄〉兩篇,從內容去看,前一首的詩題提到「與樂道約會超化寺,比至,樂道以疾先歸」,與楊畋信佛而晚年多病的情形頗吻合。而〈和樂道再以詩見寄〉有「諫垣簪筆接英遊,今日華顛昔日憂」之句。這與楊畋與司馬光同在諫院共事之情吻合。其他三首暫不能確定是司馬光寫給楊畋的,還是為同是別字樂道的王陶所作。因這幾首詩沒有繫年月,也沒有記這個「樂道」的官職,只能從內容片言隻語猜測。參見《司馬光集》,第一冊,卷九〈律詩四‧和樂道自河外南轅過宜芳,雨晴氣和,景物可愛,馬上偶成〉,頁305;卷十四〈律詩九‧與樂道約會超化寺,比至,樂道以疾先歸,途中有詩見寄〉、〈和樂道再以詩見寄〉,頁441-442;〈呈樂道〉,頁447;《宋史》, 卷三百二十九〈王陶傳〉,頁10610-10612。

118、 司馬光:《涑水記聞》,卷二〈蘇王元偓〉,頁36;卷六〈呂端大事不糊塗〉,頁121;《涑水記聞》,文淵閣《四庫全書》本,卷二,葉十三下;卷六,葉十四下至十五下;卷八,葉十二上下、十八下。考文淵閣《四庫全書》本的《涑水記聞》,卷八〈郭后之廢〉及〈皇子不就肩輿〉、〈作讓知宗正表〉(按:鄧廣銘所校點的中華書局本繫於卷九)三則掌故均稱是「楊樂道」所說,但中華書局點校本則記實由「王樂道」所述。現從中華書局本所載。

119、《蔡襄集》,卷八〈律詩〉〈過楊樂道宅西桃花盛開〉,頁150;〈和楊龍圖蘆雁屏〉、〈和楊龍圖獐猿屏〉,頁153;《蔡襄年譜》,頁169, 176。

120、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋『楊畋妻陶氏墓銘』及王陶『楊畋墓誌銘』〉,載本書下篇,頁542-543;楊仲良(?-1184後)撰),李之亮(校點):《皇宋通鑑長編紀事本末》(哈爾濱:黑龍江人民出版社,2006年10月),第二冊,卷五十七〈神宗皇帝‧宰相不押班〉,頁1006。

121、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁542-544;《欒城集》,卷二十八〈楊樂道龍圖哀辭并敘〉, 頁424-425;《長編》,卷一百九十六, 嘉祐七年五月己酉條,頁4761;《王荊公文集箋注》,卷四十七〈《新秦集》序〉,頁1616-1617;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9966;王鞏(撰),戴建國(整理):《聞見近錄》,收入《全宋筆記》第二編第六冊 (鄭州:大象出版社, 2006年1月),頁11;沈遼:《雲巢編》,卷八〈東上閤門使康州刺史陶公傳〉,葉九下;《歐陽修全集》,卷二十九〈供備庫副使楊君墓誌銘〉,頁444。王鞏為王素之子,王旦(957-1017)之孫,張方平之婿。又李壽朋為楊畋的外姻,惟他們具體姻親關係不詳。按楊畋父楊琪續娶之妻延安郡太君李氏,可能是李壽朋的姊妹或族人。

122、《王荊公文集箋注》,卷四十七〈《新秦集》序〉, 頁1616-1617;《宋史》,卷二百九十一〈李若谷傳附李淑傳、李壽朋傳〉,頁9742; 馬端臨(1254-1323)(著),上海師範大學古籍研究所暨華東師範大學古籍研究所(點校):《文獻通考》(北京:中華書局,2011年9月),第十冊,卷二百三十四〈經籍考六十一‧集、別集〉,頁6399;何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁541。據《宋史‧李壽朋傳》所載,李壽朋對楊畋照拂甚至,他出知汝州(今河南平頂山市汝州市)時,就盡推職田之收入歸前任的楊畋。楊畋死,他又經理其家事。考楊畋出知汝州之事,《長編》及《宋史‧楊畋傳》均不載,待考。關於楊畋對佛教的態度,除了蘇轍所撰之哀辭說他臨終前所說「死矣,將以寂滅為樂」的蛛絲馬跡外,據尹洙所記,楊畋向他推許的友人李侍禁,便是一個「篤行君子,然樂於佛氏之說」。另外楊畋的妹妹也篤信佛理,也許受乃兄影響。又韓維所撰唱和楊畋之詩具體年月不詳。他與楊畋的交情相信不差。 在他的〈覽楊樂道洛下諸詩〉中,曾說讀到楊畋的新詩時,「忽見新詩嘆息頻,君欲買山能遂否? 它時願作社中人」,可見他與楊畋是志同道合的人。不過, 韓維集中所提到的「樂道」,暫未確定所指是楊畋,抑是王陶。例如韓維集中〈和樂道〉詩一首,詩中曾云「樂道改潁,豈吏民之望」,考楊畋從未出守潁(即蔡州),這首詩所提的樂道,可能是王陶, 而非指楊畋。王陶曾在嘉祐年間以劾樞密副使陳升之而被出知蔡州,比較符合韓維詩所說。 韓維另有一首詩題為〈奉答樂道〉,云:「禁職台綱佚舊儒,青林華屋儼高居,炎天久隔揮犀論,暇日聊脂載酒車。……東朝第一推調護,聖主寧容久臥廬」,也不能確定是寫給楊畋抑是王陶的,參以王陶的生平,他屢貶屢起,此詩所言比較符合他的身份。此外韓集中尚收有〈奉和樂道席上見詒〉、〈再和樂道〉、〈樂道示長句輒次韻〉三首詩,不詳是否和楊畋之作。參見《欒城集》,卷二十八〈楊樂道龍圖哀辭并敘〉, 頁424;尹洙:《河南集》,卷五〈李侍禁序〉,葉二上下;韓維:《南陽集》,文淵閣《四庫全書》本,卷六〈奉酬樂道〉,葉十四下至十五上;〈次韻答和樂道侍讀給事〉,葉十五下至十六上; 卷八〈覽楊樂道洛下諸詩〉,葉十四下; 卷九〈和樂道〉,葉四上;〈奉答樂道〉, 葉七上下;〈奉和樂道席上見詒〉、〈再和樂道〉,葉八上至九上; 〈樂道示長句輒次韻〉, 葉十上; 〈奉和樂道〉,葉十六上;《宋史》,卷三百二十九〈王陶傳〉,頁10610-10611。又楊畋早年與高僧楊歧方會之交往之事,可參閱注21。

123、據楊畋妻恭氏墓誌銘所記,她在二十二歲時嫁楊畋,「踰年生子祖仁,方八月,龍圖公薨」, 而楊畋墓誌銘也說「一男曰祖仁,生八月矣」。即是說楊祖仁在嘉祐六年九月生,楊畋在嘉祐七年四月逝世時他才八月,依現代人算法,他還未滿一歲;但古人計法,他虛齡兩歲。參見何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543;北京圖書館金石組(編):《北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯編》,第四十二冊(北宋) (鄭州:中州古籍出版社,1990年2月),〈誌3818〉,〈楊龍圖妻恭氏墓誌銘〉,頁29。按恭氏墓誌銘為魏介所撰,祁處恭所刻,拓片原為千唐志齋主人張鈁所藏,後為原北平圖書館所藏。此一墓誌銘亦收入新版《全宋文》,第一百四十八冊,卷三二零二〈魏介‧楊龍圖妻恭氏墓誌‧政和三年七月〉,頁360-362。關於該墓誌銘作者魏介為洛陽人, 自號伊川退叟。在政和三年任奉議郎、管勾溫州(今浙江溫州市)南真宮、賜緋魚袋。見郭齊所撰之生平簡歷。

124、《全宋文》,第七十八冊,卷一七零四〈張峋‧宋故壽陽縣君楊夫人墓誌銘‧紹聖二年三月〉,頁185-187。

125、〈楊龍圖妻恭氏墓誌銘〉,頁29;《全宋文》,第一四九冊,卷三二一八〈朱維‧游安民墓誌銘‧宣和元年六月〉,頁265-267。按該墓誌銘原收入《芒洛冢墓遺文》四編,石刻史料新編本。撰寫此墓銘的朱維(?-1119後)的職銜是「中大夫、充右文殿修撰、提舉西京嵩山崇福宮、文安縣開國男、食邑三百戶、賜紫金魚袋」。至於為墓誌銘篆蓋的是武功大夫、改差充京西南路兵馬鈐轄王子武。朱維的生平簡歷見郭齊所撰的小傳;龔延明:《宋代職官辭典》,頁571, 「朝散大夫」條。

126、《宋會要輯稿》,第十五冊,〈兵十六‧歸正人〉,頁8950。關於楊興嗣定遠大將軍的職級,據李鳴飛的研究,它是金後期從四品的武散官,在安遠大將軍下,懷遠大將軍之上,與北宋的定遠將軍品級相同。參見李鳴飛:《金元散官制度研究》(蘭州:蘭州大學出版社,2014年7月),頁25-26。

127、〈楊龍圖妻恭氏墓誌銘〉,頁29。關於恭氏的身份,本文初刊出時以她為楊畋的續配,故稱之為楊畋之妻。惟趙振華認為恭氏只是楊畋的侍妾,他指出「冒稱恭氏為『夫人』,呼妾為妻,雖不合身份卻為妾志所常用,或以為恭氏是楊畋晚年續娶之妻,於理未恰。」趙氏批評筆者前說極是,本文已據之改正恭氏的身份為楊畋晚年所納之妾。參見趙振華:〈北宋官妾的生活狀態與特質──以出土墓志為中心〉,《湖南科技學院學報》第33卷第10期(2012年10月),頁26,29-32。

128、有關包拯晚年得子,由其媳崔氏撫養成人之事,可參閱孔繁敏:《包拯研究》(北京:中國社會科學出版社,1998年4月), 第二章第四節〈孝肅之風祖孫相傳〉,頁71-77。

129、《全宋文》,第二十七冊, 卷五百七十九〈陸經‧朝奉郎守太子中舍騎都尉賜緋魚袋張君墓誌銘‧熙寧八年九月〉,頁223-224 ;《宋會要輯稿》,第九冊,〈選舉一‧貢舉一〉,頁5247;〈選舉二‧貢舉二〉,頁5267;《宋史》,卷三百六〈張去華傳附張師德傳〉,頁10107-10111。為張景儒撰寫墓誌銘的陸經,生平不詳,墓誌銘記其官職是朝散大夫、行尚書兵部員外郎、直史館、知河中軍府兼管內勸農事、兼提舉解州(今山西運城市西南)慶成軍兵馬巡檢公事、輕車都尉、賜紫金魚袋。《全宋文》的編者未能確定他否字子履,籍屬越州人,官至集賢殿修撰,善長真行書,著有《寓山集》的陸經。該墓誌銘由文林郎、前守廣州司法參軍樂溫書,而由將仕郎、試秘書省校書郎、前權孟州觀察推官李曈篆蓋, 考李曈即為張景儒的長婿。至於樂溫的生平不詳。

130、《全宋文》,第七十八冊,卷一七零四,〈張峋‧宋故壽陽縣君楊夫人墓誌銘‧紹聖二年三月〉,頁185-187。關於撰寫此墓誌的張峋及書寫墓誌的程公孫的事蹟,參見注13。按墓誌銘提到因曾入禁中而為楊氏請命服的光國夫人, 原碑文作「□氏宗婦光國夫人」,不知道是楊氏宗婦抑是張氏宗婦。

131、歐陽修在楊琪的墓誌銘的銘文,又分別頌揚楊門各人,包括楊重勳(侍中)、楊業(太師)、楊延昭(防禦)、楊琪(供備)。銘云:「楊世初微自河西, 彎弓馳馬耀邊陲。桓桓侍中國屏毗,太師防禦傑然奇,名聲累世在羌夷。時平文勝武力衰,溫溫供備樂有儀。好賢舉善利豈私? 愷悌君子神所宜。康寧壽考順全歸,有畋為子後可知。」參《歐陽修全集》,卷二十九〈供備庫副使楊君墓誌銘〉,頁444-445。

132、何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁542-543;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9966;司馬光:《涑水記聞》,卷十三,頁259;蘇轍:《欒城集》,卷十八〈楊樂道龍圖哀辭并敘〉,頁424;《歐陽修全集》,第六冊,卷一百五十五,補佚卷二〈書遁甲立成旁通曆後〉;頁2574。楊畋墓誌銘及《宋史》楊畋本傳稱他在猺山平蠻時,有家書至即焚之,表現他忘家報國的精神。關於楊畋的琴音造詣,參看注39。楊畋所學的李靖兵法,相信是仁宗朝編為《武經七書》的《李衛公答問》。又楊畋送給歐陽修的罕傳兵書秘本《遁甲立成旁通曆》,據李裕民教授的意見,當是楊業原有,後傳楊延昭、楊文廣,再傳給楊畋,或是由楊延昭直接傳給楊畋。此書已失傳,具體內容不詳。照李氏的意見,此書當屬《漢書藝文志》中的兵陰陽家類。參見李裕民:〈楊家將新考三題〉,收入《楊家將研究‧歷史卷》,頁99-100。

133、以論述慶曆年間湖南瑤(猺)族起事為主題的一些論著, 對楊畋平亂之描述,多以負面的筆觸,甚至有醜化他的傾向,說他兵敗孤漿峒後,惱羞成怒,濫殺無辜,又說他知岳州時懦弱無能。參閱向祥海:〈北宋黃捉鬼唐和尚領導的瑤族農民起義〉,《貴州民族研究》(季刊),1987年第3期(總31期),1987年7月,頁98-101;黃海舟:〈《岳陽樓記》首段注解四疑〉,《湘潭大學學報》(社會科學版),1987年第1期,頁82;黃啟昌:〈宋代湖南少數民族的反抗鬥爭〉,《民族論壇》,1996年第2期,頁82。另外有一些粗淺的著作,考證不清,便批評楊畋「令其平叛,則肆殺平民以邀功,如荊南路平叛武將楊畋之流。」參見尹永森:〈論余靖的吏治觀〉,《韶關大學學報》(社會科學版), 第21卷第6期(2000年12月),頁31。

134、關於楊畋「謹畏循循無所迕,平居遇小事,若不能決」的問題,蘇轍曾有一番辨解。當人們奇怪楊畋在戰場上能勇以破敵,為何在與人行事上卻謹畏如此。蘇轍說人們「不知其中有甚勇者,人不及也。蓋其謹畏循循者,所以為勇而人莫知也。」關於楊畋擅大書的問題,據他的同年歐陽修的記載,楊畋在生前曾對他說,平生只學隸書,並告訴歐陽修,漢代的隸書在鎮州(今河北石家莊市正定縣南)的碑刻最佳。歐陽修不甚識隸書,聽了楊畋的話, 馬上派人往常山(即鎮州或真定府)求得後漢《稿長蔡君頌碑》,並且收入他的《集古錄》裡。 而朱長文也稱「楊畋為天章閣待制,亦勤隸學」。元末明初的陶宗儀編次歷代書法集時,也標出「楊畋善隸書」。參見何冠環:〈楊家將研究的新史料:讀楊畋〈楊畋妻陶氏墓銘〉及王陶〈楊畋墓誌銘〉〉,載本書下篇,頁543-544;《長編》,卷一百九十六,嘉祐七年五月己酉條,頁4761;《宋史》,卷三百〈楊畋傳〉,頁9966;《欒城集》,卷十八〈楊樂道龍圖哀辭并敘〉, 頁424;《歐陽修全集》, 卷一百三十六〈集古錄跋尾卷三‧後漢稿長蔡君頌碑‧光和四年〉,頁2142;朱長文(1041-1100):《墨池編》,文淵閣《四庫全書》本,卷三,葉一百二十二上;陶宗儀(1329-1410):《書史會要》,文淵閣《四庫全書》本,卷六,葉二十上。

135、《王荊公文集箋注》,卷四十七〈《新秦集》序〉,頁1617。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

Welcome to leave a message:

Please Sign In/Sign Up as a member and leave a message