論柳宗元文所體現的自我意識:

以內容涉及教育的散文為中心

洪黛宜

摘要

柳宗元是唐代著名的文學家和教育家,其教育思想已有頗多研究成果。然而,現有研究多聚焦於〈答韋中立論師道書〉等名篇的解讀,而忽略了研究作者本人的特質,比如創作心理。柳宗元經常在作品中提及個人成長歷程,不同時期所寫的文章亦可見文風有所差別。若以自我意識的心理學概念衡量,作品的思想感情和風格皆是作者自我意識的體現。

少年求學時期,柳宗元受家學傳統影響,立志成為政治家。步入仕途後,則在與前輩等人的交流中進一步明確定位,如師者應具備何種素養。貶官後,他的心理情感變得複雜,逐漸形成熟穩定的自我意識,並多次抒發對文學創作和教育的獨特見解。此外,柳宗元有時會過度敏感和自卑,妨礙了文學創作和教育活動的開展。透過文本細讀、文史互證等研究方法,可梳理出柳宗元自我意識的發展脈絡及其文學教育思想的變化,從文學心理學的視角展現他的師者形象和人格魅力。

關鍵詞:柳宗元;教育;自我意識;文學心理學

柳宗元(773-819)是唐代著名的文學家和教育家。過往,論及他的教育思想與實踐時,許多學者只分析〈答韋中立論師道書〉和〈種樹郭橐駝傳〉等經典篇章,就以“拒師名,行師實”、“交以為師”和“順應學生個性發展”等來概括柳宗元的為師特點,似乎有些以偏概全。很多時候,人們只是透過研讀柳宗元的作品來欣賞他的師者形象,卻忽略了擁抱柳宗元的心靈,更深一層去感悟他為何會成為這樣的人。

就個人成長歷程來看,柳宗元得以稱作師者,他首先得是個學生。他出生在士人家族,在父母的言傳身教下成長,擁有較好的受教育環境,從小飽讀詩書,這些現實條件促進了其自我意識的形成。取得功名後,柳宗元逐漸為人所熟識,他與眾多前輩、朋友和後學產生交集,進行了廣泛的思想交流。比如,他在京師為官時,後學之士頻頻前去向他請教;同時,身為好學的文人,柳宗元亦主動拜前輩陸質為師。他的教育思想,大部分留存在寫給他人的書信中,例如謫居永州時所寫的〈答韋中立論師道書〉、〈報袁君陳秀才避師名書〉和〈答嚴厚輿秀才論為師道書〉等。

除了書信以外,柳宗元一生還寫下贈序、史傳文和記等諸多文章,包括〈送蕭鍊登第後南歸序〉、〈送賈山人南遊序〉、〈種樹郭橐駝傳〉和〈柳州復大雲寺記〉等。當中有些文章雖然不是專門為探討師道而作,卻能體現柳宗元對教育的看法。例如,身為師者應當具備怎樣的文學素養才能承擔起教育重任等,廣義上皆是柳宗元因應社會背景和個人成長經歷所抒發的教育心得。柳宗元的教育工作不僅對友人和後學之士的人生具有指導意義,他本人也在師友交流中有所成長或有所感悟,使自我意識持續發生變化。

自我意識是心理學科的核心概念之一,它起源於西方心理學研究中“自我(self)”的熱門課題。西方價值體系是一個注重以個人去控制和實現的體系,故西方人對研究“自我”特別感興趣,使用了五花八門的名詞來細分“自我”。常見的名詞包括“自我認識(self-knowledge)”、“自我肯定(self-assertiveness)”、“自我評價(self-evaluation)”和“自我實現(self-actualization)”等。相比西方,中國價值體系對個人掌控環境和實現內在潛能不夠重視,漢語中也沒有足夠的名詞來表示西方所有涉及“自我”的概念。嚴格來說,“自我”是中國人在接受西方概念後新造出來的名詞,在漢語中甚至帶有自私自利的意味。在此背景下,楊中芳提議根據中國人的感受和理論,對所有和“自我”相關的名詞加以適當的分類;並將“自我”定義為“一個獨立於他人的個體”或是“一個人對自身人格和特點的認知”,而且不能對該詞附加任何感情色彩1。

放眼世界,現代的自我意識研究已經產出一些具代表性的成果,不同學術背景的研究者分別從自我意識的產生、結構和意義等多個方面展開探討。以自我意識的產生和發展為例,不少心理學家認為,當兒童能夠用“我”等第一人稱來表示自己時,就表明他開始具有自我意識;美國心理學家庫利(Charles Horton Cooley,1864-1929)認為,“自我”如同一面鏡子,它可以從他人那裡反映自身的行為,故“自我”是經歷無數次他人的評價才得以形成的社會產物;美國人格社會心理學家奧爾波特(Gordon Willard Allport,1897-1967)則把自我意識的發展分成八個階段,比如理性自我的形成(6-12歲)、自我統一體形成(12歲-青春期)和自我反思的形成(成年)等。許多研究者亦認識到,自我意識的發展是一個由初級到高級的過程,可以劃分為不同的階段。然而,現代心理學界對自我意識的研究尚無統一結論2,這表明該研究仍有廣闊的詮釋空間。

中國本土心理學的自我研究相對滯後,且存在較大分歧。本土心理學家認為,自我雖然是一個外來語,但中國古代文獻顯示中國人的生活中原本也有類似自我的含義。因此,他們嘗試跳出西方自我研究框架來研究中國人的自我,但一直沒有明顯的收效。這是因為,研究者們清楚儒家式的自我不能概括中國人的自我,至少還應該包含道家和佛家,但儒家思想始終深藏在中國人的自我研究中,很容易帶出中國學界長期爭執不下的“公”與“私”問題。漢學家郝大維(David L. Hall)和安樂哲(Roger T. Ames)曾提出“焦點-區域式自我”,卻發現只有儒家在此自我框架中有自己的特點。在諸如上述的情況下,本土心理學家很難拋開個體和他人之間的關係,如“崇公抑私”,單獨去探討自我3。由此可見,中國本土的自我研究與西方有一定的距離;為了方便闡述,研究柳宗元的自我意識仍需依託於更成熟的西方自我研究框架。

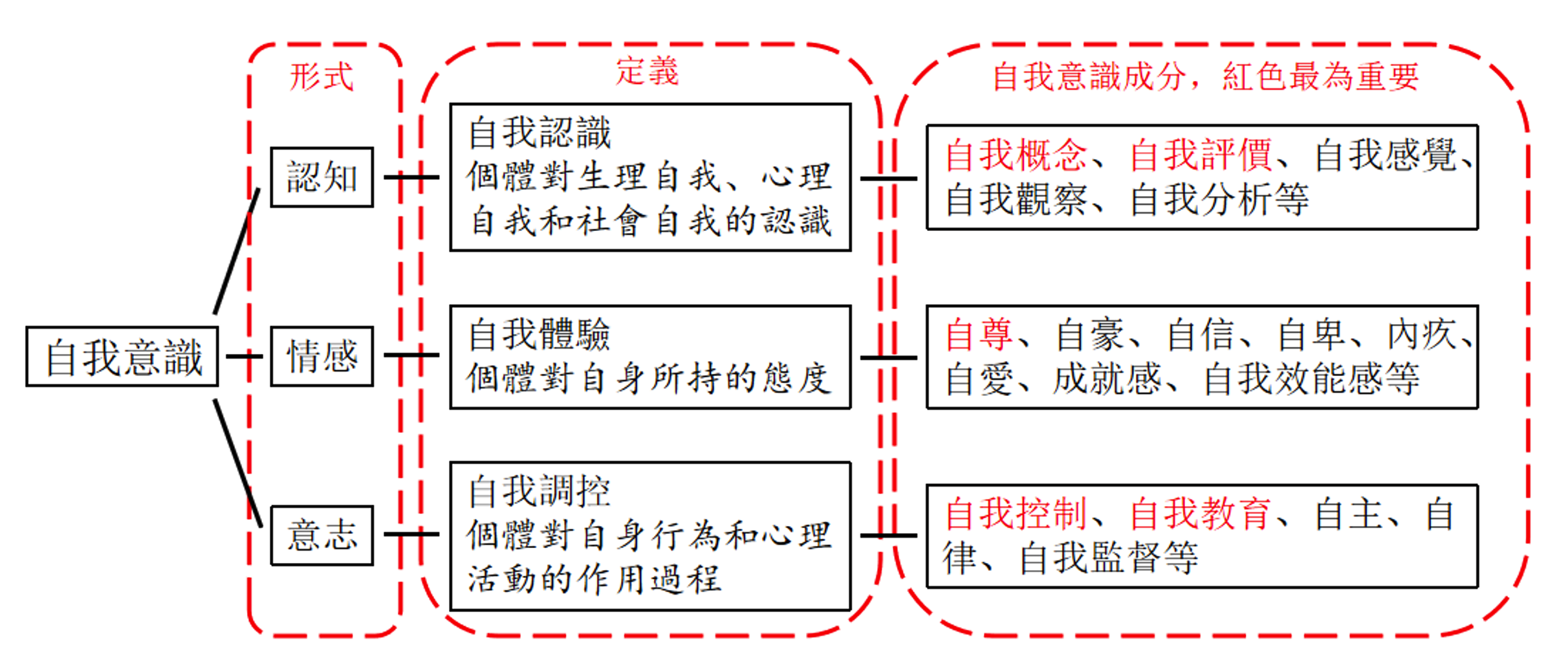

大多數中國心理學教科書都採用威廉·詹姆斯(William James,1842-1910)的觀點,將“我”分為主體我(I)和客體我(Me),故自我意識主要指個體(I)對自身(Me)的意識,以及自身和周圍世界關係的意識。自我意識是人格的自我調控系統,它埋藏在個體的內心深處,具有多維度、多層次的特點4。自我意識可按照形式劃分為自我認識(認知)、自我體驗(情感)和自我調控(意志)三個部分5,每部分都對應了一系列耳熟能詳的漢語名詞,可簡要歸納為下圖:

心理學家認為,現代人的自我意識從產生、發展到相對穩定成熟,大約需要20餘年,歷經自我中心期(8個月-3歲)、客觀化時期(3歲-青春期)和主觀化時期(青春期-成年,約10年)三個階段6。由於古代和現代的教育體系及理念皆有很大的分別,再加上自我意識的研究對象是天生存在個體差異的人類,除了文獻外,亦無法使用訪談等其他途徑研究古代人物,故現代心理學只是在大致範圍內劃分自我意識的發展階段,不可能適用於每一個個體。基於以上的特殊情況,研究柳宗元的自我意識應根據其成長經歷重新劃分時期,依翟滿桂《柳宗元年譜長編》整合為下表:

表1 柳宗元自我意識的發展階段

|

柳宗元自我意識的發展階段 |

對應年齡(歲) |

對應年號(年份) |

|

少年(求學)時期 |

出生-21 |

唐代宗大曆八年(773)-貞元九年(793) |

|

進士及第至被貶謫,籠統稱為在京師為官時期 |

21-33 |

貞元九年(793)-貞元二十一年(805) |

|

謫居永州、柳州時期 |

33-47 |

唐順宗永貞元年(805,八月五日起)-元和十四年(819) |

國內外有關柳宗元及其作品的研究成果已經相當豐富,主要涉及柳氏家族淵源、學術思想、教育思想、詩文作品解讀、韓柳比較、文獻考證、文學批評史和跨文化傳播等多個方面。以CNKI呈現的文獻為例,關於柳宗元研究成果的綜述主要有羅鳴放〈二十年來柳宗元研究綜述〉、趙繼紅〈20世紀柳宗元研究綜述〉和洪迎華、尚永亮〈柳宗元研究百年回顧〉。此外還有陳靜〈第二屆柳宗元學術研討會綜述〉、翟滿桂〈中國·永州柳宗元國際學術研討會綜述〉和李芳民〈中國柳宗元研究會第八屆年會暨國際學術研討會綜述〉等對特定學術會議研究成果的總結。

上述的文獻綜述中,洪迎華、尚永亮於2004年發表的〈柳宗元研究百年回顧〉所涵蓋的研究成果時間跨度最長,論述也最為深入細緻。兩位學者從不同歷史時段的研究目的、熱門文類和選題、新研究領域與方法,以及文獻史料研究四個角度回顧並總結了20世紀柳宗元研究的成就和缺失,頗具系統性。上世紀50年代,得益於馬茂元和陳友琴的積極推動,《柳河東集》順利排印出版;亦有施子愉《柳宗元年譜》、吳文治《柳宗元資料彙編》和章士釗《柳文指要》等學術力作。80年代起,柳宗元研究迎來新局面,取得歷來最突出的成就,但也存在顯著的不足,例如研究者對柳宗元的心理性格和生存狀態等缺乏更深層的“了解之同情”,經常造成對其作品的誤讀和曲解7。

21世紀以來,柳宗元獨特的教育思想繼續得到國內外學者的高度關注。例如康震、李麗〈柳宗元的文學教育實踐與文學教育思想〉論述了柳宗元的文學教育內容與方針,又如趙新國〈論柳宗元的教育思想及影響〉分析了柳宗元教育思想的根源和對現代教育的影響。而龔平〈柳宗元傳記文思想性譾論〉、何蕾〈崇教與尊學:論中唐儒學復興之韓、柳差異〉等其他非以柳宗元教育思想為中心的期刊論文亦或多或少會順帶提及他的教育思想。

儘管楊智雄、喻錦〈21世紀以來國內柳宗元教育研究綜述——以CNKI呈現的文獻為中心〉指出2010年後,柳宗元教育研究明顯出現了從“教育理論探索”到“教育理論和實踐相結合”的轉折趨向8,但實際上除了少數學者有開創性見解以外,其餘學者通常都是先讚賞柳宗元“拒師名,為師實”等教育思想,再呼籲現代教師向他學習,或拾人牙慧,或東拼西湊,重複率相當高。因此,單憑“柳宗元”和“教育”兩個關鍵詞已經難以產出新鮮的論題。

部分著作對柳宗元的教育問題有較為全面細緻的研究,例如任曉兵、李娜《“不敢為人師”的教育家柳宗元》從歷史唯物主義的角度評述柳宗元教育思想的內涵、意義和局限性,解讀深入且不乏新見。一些被納入教育學或教育史範疇的專書亦會提及大名鼎鼎的教育家柳宗元及其作品,例如唐群《唐代教育研究》。此類專書對讀者把握柳宗元的受教育背景和教育理念有一定幫助,但它們作為教育學領域的研究成果,在文本細讀方面往往做得不夠充分,不足以視為研究中國古代文學的範例。

雖然柳宗元教育研究整體上已經比較成熟,但學界至今尚未大規模研究“柳宗元”、“教育”和“自我意識”三者的聯繫。柳宗元遭貶謫後,寫下多篇山水遊記,他筆下的風景格外優美,卻無人問津。許多研究者一致認為柳宗元寫山水其實是在寫懷才不遇的自己,從中能體現他的自我意識。同理,在教育後學的過程中,柳宗元因被貶謫而自稱“僇人”,再三表示不敢為人師,則涉及自我評價和自我體驗感等多個方面,這些都屬於自我意識的體現形式。再加上人的自我意識並非恒常不變的,當他升官發達時,便有相對良好的自我體驗;仕途失意時,自我體驗就容易變差。柳宗元出身自學習資源豐富的家庭,年紀輕輕便考中進士,步入仕途,卻因永貞革新失敗而從京師長安被遠貶到荒蕪之地,他的自我意識必然在此過程中受到多重影響。

以此觀之,柳宗元的受教育環境如何決定其早期自我意識的特點,而在發展教育事業的多年間,其自我意識有哪些轉變,相關文章如何體現或驗證其自我意識等問題,仍有進一步研究的空間。透過研讀柳宗元談及教育內容的文章,輔以唐代史料、心理學專著和《柳宗元年譜長編》等資料,能梳理出柳宗元從學子到師者的成長路徑,剖析其自我意識的發展趨勢、具體表現和前後聯繫。從自我意識的角度分析柳宗元的文章,有助於更好地展現柳宗元的師者形象和人格魅力,豐富柳宗元教育研究的內容。

研究唐代文學家柳宗元的自我意識,雖然融合了文學與心理學兩門學科的知識和術語,但研究框架仍然根植於傳統文學“知人論世”的研究視角。“知人論世”著重於分析文學家的人生際遇和所處時代背景對作品的影響,而心理學研究視角則強調關注文學家個體的成長環境對其氣質和人格的影響,比如柳宗元出生成長於書香世家,所以他經常在作品中談論與文學創作相關的內容。

儘管文學和心理學具有各自獨特的研究重點和方法,但它們都涉及對人類思想情感的關注,故心理學能夠在一定程度上對解讀文學作品起到輔助作用。以往,提起柳宗元,絕大多數人只知道他是一名“避師名,行師實”的師者,卻很少有人去研究他為何及如何會成為這樣的師者。因此,文學和心理學的跨學科運用不但有助於充實“知人論世”的內涵,還能夠從一個更全面、更立體的角度審視文學家一生的成長軌跡及其文章風格的前後變化。

研究主要使用文獻檢索法、文本細讀、文史互證、因果法和綜合法的研究方法。先利用“中國哲學書電子化計畫”等網站初步檢索“僕、餘、吾、我、愚、自、宗元”等第一人稱的字眼,找出可能涉及自我意識的原文;同時參考翟滿桂《柳宗元年譜長編》將原文進行先後排序再解讀,使其能夠更清晰地展現柳宗元自我意識的發展脈絡;並結合兩《唐書》、韓愈〈柳宗元墓誌銘〉和心理學(包括文學心理學)研究成果輔助論證柳宗元在散文中所體現的自我意識。

第一章:少年柳宗元的學習環境與自我意識的形成

文學家獨特的學術思想和耀眼的文學成就,通常都離不開深厚的家學傳統對其人生早期的培養和薰陶。柳宗元出生成長於京師長安的士人家族,父親柳鎮和母親盧氏都擁有豐厚的學識和道德修養,為他提供了良好的受教育條件。父親作為賢官,是柳宗元最直接的學習榜樣,而母親也對他的人格發展產生了深遠的影響,柳宗元由衷感激家族對自己的支持。透過對柳宗元早期受教育經歷的考察,可以更清晰地看到他如何從普通的士族子弟成長為著名的文學家和教育家;同時也能根據這些經歷對柳宗元的自我意識所產生的影響,預示其後續的仕途發展和文學創作的可能結果。

第一節:傳承自父母的家學傳統及學術修養

柳宗元出生成長於濃厚的家學傳統氛圍,特別是父親柳鎮和母親範陽盧氏,更是對他的經學與文學修養產生了最直接的影響。根據《舊唐書·柳宗元傳》記載:“柳宗元,字子厚,河東人。後魏侍中濟陰公之系孫。曾伯祖奭,高祖朝宰相。父鎮,太常博士,終侍御史。”可見柳宗元的祖上在唐王朝建立前已有官職,最早可追溯到後魏,而他的曾伯祖柳奭,在唐高宗時更是做到“一人之下萬人之上”的宰相,地位相當顯赫。後來,柳奭“得罪武後,死高宗時”(《新唐書·柳宗元傳》),柳奭自身性命不保,柳氏家族的名聲也因此敗壞,整體地位逐漸淪落。對此,柳宗元總結稱:“武氏敗,猶不能興。為尚書吏者,間十數歲乃一人。”(〈送澥序〉)9

到了父親柳鎮這一輩,只剩個“侍御史”的低級官職,但家族的變故並不妨礙柳宗元在少年期間得以受到良好的文學教育。正如陳寅恪稱:“夫士族之特點既在其門風之優美,不同於凡庶,而優美之門風實基於學業之因襲。……學術本身雖亦有變遷,然其與政治之關鎖仍循其東漢以來通經義、勵名行以致從政之一貫軌轍。”10柳鎮身為太常博士,必然掌握了柳氏家族自前代積澱傳承下來的學術文化,可見柳氏族人在政治地位淪落後依舊堅持修業進德,以求考取功名,踏入仕途,滿足家族對他們的期許。

柳宗元很崇拜父親的學識和品行,他在〈先侍御史府君神道表〉中提到:“先君之道,得《詩》之群、《書》之政、《易》之直方大、《春秋》之懲勸,以植于內而文於外,垂聲當時。”11父親柳鎮通讀《詩》、《書》等多部儒家經典,為人品德高尚,寫得一手好文章,名聲遠揚,柳宗元願意以他為榜樣。即使遇到戰亂,柳鎮也沒有放棄精進學業,〈先侍御史府君神道表〉對這些事亦有所記錄:“奉德清君夫人載家書隱王屋山。間行以求食,深處以修業,作《避暑賦》。”12柳鎮陪同母親到王屋山避難時,一邊艱難地維持生計,一邊抽空研讀從家中帶來的書籍,將期間的見聞寫成《避暑賦》。當時,柳鎮還為堂弟和子侄們講授《左傳》、《周易》兩書,沉浸其中,全然不顧戰火的紛擾:“合群從弟子姓,講《春秋左氏》、《易》王氏,衎衎無倦,以忘其憂。”(〈先侍御史府君神道表〉)13這說明柳鎮不僅作文水準高,口頭表達能力也很強。柳宗元特別提到父親學習和講學的往事,說明他對父親“學而不厭,誨人不倦”的精神很是佩服。

柳鎮生前所交往的皆是諍友,柳宗元從父親和友人的交遊中逐漸意識到自己將會成為文人群體的一員。柳宗元撰〈先君石表陰先友記〉言:“先君之所與友,凡天下善士舉集焉。信讓而大顯,道博而無雜,今之世言交者以為端。”14父親的朋友都是天下難得的賢士,既誠信知禮、又博學多才,柳宗元自然受到感染和薰陶,汲取豐富的知識和拓寬人脈。他們當中的一些人後來還成為柳宗元書信交往的直接對象,例如許孟容。而父親柳鎮之友韓會的弟弟,則是和柳宗元一同宣導“古文運動”的文壇戰友韓愈,兩人惺惺相惜,交情甚深。

和父親的情況相若,柳宗元的母親範陽盧氏也得以汲取家族內部承襲的學術文化,擁有不俗的學識和涵養。柳氏家族長期與其他士族聯姻,族中男性娶妻皆娶有清望之士族。其中,柳鎮所娶的範陽盧氏屬北朝享譽盛名的五大著姓之一15。柳宗元的伯舅和他談起盧氏時稱讚道:“七歲通《毛詩》及劉氏《列女傳》,斟酌而行,不墜其旨。”(〈先太夫人河東縣太君歸袝誌〉)16古代男子一般八歲才入小學,盧氏作為女子,七歲便通曉《毛詩》和《列女傳》,還能反復推敲書中的道理,才學非同小可。無獨有偶,父親柳鎮提起盧氏時說:“吾所讀舊史及諸子書,夫人聞而盡知之,無遺者。”17柳鎮讀過的舊史和諸子百家的書籍,盧氏一聽就能理解全部內容,他用“盡知之無遺”來形容夫人吸收知識的速度之快、能力之高,對此感到格外自豪。從伯舅和父親的言語可見盧氏天資聰穎,在鑽研學業方面有獨到的見解。另外,盧氏“既事舅姑,周睦姻族,柳氏之孝仁益聞。”18她悉心侍奉公婆,和整個姻族的成員融洽相處,彰顯柳氏家族的孝悌仁愛。無論是指導學業還是培養品德,盧氏都能發揮榜樣作用,完全有能力擔任子柳宗元的啟蒙教育之師。

第二節:少年受教育經歷在散文中的客觀體現

步入仕途後,柳宗元多次在散文中憶述少年時受教育的經歷和細節,有時還會談論當年的感悟,從中可見他擁有良好的客觀受教育條件。柳宗元在同齡人未入小學時已經開始在家接受母親盧氏的教育,他說:“某始四歲,居京城西田廬中。先君在吳,家無書,太夫人教古賦十四首,皆諷傳之。”(〈先太夫人河東縣太君歸袝誌〉)19當時柳鎮去往吳縣,柳宗元和母親盧氏居住在京城西郊的田廬中。盧氏在家中沒有任何教材的情況下教給柳宗元古賦十四首,年僅四歲的他竟能達到背誦的水準,說明盧氏本身有著牢固文學根底,教學也頗有成效。柳宗元雖是河東籍,但由此可見他四歲前就已經隨家人定居京城長安,在接受教育和增長見聞上具有得天獨厚的優勢。

除了西郊的田廬,柳宗元一家在京城還有另一處珍藏著大量古書的住所,並非真正意義上的“家無書”。他在〈寄許京兆孟容書〉中提到:“家有賜書三千卷,尚在善和里舊宅,宅今已三易主,書存亡不可知。”20即使南貶數年,當他想起善和裏舊宅的藏書時仍然難以釋懷,禁不住擔憂它們的存亡,說明柳宗元對知識抱有濃烈的感情。這三千卷藏書,柳宗元大抵早已閱遍了,他說:“僕蚤好觀古書,家所蓄晉、魏時尺牘甚具。”(〈與呂恭論墓中石書書〉)21柳宗元家中不僅有大量藏書,還珍藏著晉魏時期留下來的書簡,種類齊全,足見柳宗元祖輩對因襲學業的重視,而非重視農業生產。

優渥的受教育條件使得柳宗元很早便開始學習寫文章,他強調:“宗元自小學為文章,中間幸聯得甲乙科第,至尚書郎,專百官章奏,然未能究知為文之道。”(〈與楊京兆憑書〉)22少時廣泛的閱讀讓柳宗元意識到學術的海洋浩瀚無垠,自身的水準不過是其中的一滴水,不會輕易驕傲自滿。即使長大後取得功名,在任職期間經手諸多官員的奏章,柳宗元依舊認為自己未有徹底考究作文之道,這句話能從側面反映出他從小博覽群書的事實。

比起家財萬貫的富貴人家,柳宗元更羡慕飽腹經綸的讀書人。貞元元年(785年),十三歲的他隨父親南遊至江西九江,與蕭煉相識23。自此,蕭煉讀書時專心致志的神情便深深烙印在柳宗元的腦海中,他回憶稱:“始余幼時,拜兄於九江郡,覩其樂嗜經書,慕山藪,凝和抱質,氣象甚茂,雖在綺紈,而私心慕焉。”(〈送蕭煉登第後南歸序〉)24蕭煉雖然沒有直接指點柳宗元的學習,但他陶醉於書海時的快樂與滿足卻在無形中令著裝華麗的柳宗元心生羡慕,渴望和他一樣熱愛知識,享受學習。

柳宗元一心向有識之士看齊,在悼念友人呂溫的祭文中,他說:“宗元幼雖好學,晚未聞道,洎乎獲友君子,乃知適於中庸,削去邪雜,顯陳直正,而為道不謬,兄實使然。”(〈祭呂衡州溫文〉)25他盛讚呂溫的才學,由衷感激他為自己做學問方面帶來啟發,同時能夠體現柳宗元的為學態度正如本人所言的自幼好學。孔子曰:“古之學者為己,今之學者為人。”(《論語·憲問》)柳宗元發自內心想要提升學識的熱忱是難能可貴的,反映出他的學習動力來自家庭環境的薰陶和友人的感染,而非人為的壓迫。然而,掌握深厚的學識不是柳宗元的最終理想,他還說:“始僕之志學也,甚自尊大,頗慕古之大有為者。”(〈答貢士元公謹論仕進書〉)26少年柳宗元志存高遠,想要透過學習以便在將來順利考取功名,繼而在社會上大放光彩。

為了實現理想,柳宗元付出了很多心思,他在〈與太學諸生喜詣闕留陽城司業書〉中提到少年曾經考慮到太學念書,認為接受正式老師的教誨更有助於立志修身。但當時周圍人都說太學生普遍品行低劣,當中沒有幾個人是真正學有所成的:“太學生聚為朋曹,侮老慢賢,有墮窳敗業而利口食者,有崇飾惡言而肆鬭訟者,有凌傲長上而誶駡有司者。其退然自克,特殊於衆人者無幾耳。”27柳宗元聽聞傳言後,非常痛恨這些不尊師重道的太學生,不願和他們一起上學,於是回到家塾繼續完成學業。

關於太學生的不良行徑,柳宗元只是聽別人說的,沒有親眼所見就下結論,他對太學的了解是片面武斷的,也未能切身體會師生之情。後來,他在〈答問〉中自評道:“僕少嘗學問,不根師說,心信古書,以為凡事皆易”28,認為以前的自己心性急切,沒有經過驗證就盲信其中一方的說法,天真地以為凡事都一目了然,說明少年柳宗元確實不具備完善的自我反思意識。

第三節:少年受教育經歷和柳宗元自我意識的聯繫

成長於書香世家的柳宗元稱得上早慧,卻稱不上早熟。即使家族地位大不如前,柳宗元家仍是“比下有餘”。在考中進士之前,柳宗元的生活多數圍繞著學業展開,家庭條件正好為他接受教育提供了很多便利。他不必像宋濂“趨百里外,從鄉之先達執經叩問”(〈送東陽馬生序〉)那樣為了求學而大費周折,甚至還能在“看不慣”太學生時選擇擯棄世俗的紛擾,退一步到家塾繼續學習,整體上過著穩中求進的生活。

柳宗元最初的社會自我意識受家庭所影響,因為兒童能夠在與他人的交往中,通過觀察他們的言行來促進對自身的整體性認識,例如根據父母的評價了解自己的優點和缺點;隨著對自身了解的加深,兒童會開始自主獨立地評價自己,能逐漸意識到自己是社會上的某一個體29。柳宗元的父母都掌握了一定的學術文化,家中收藏著眾多古書和齊全的尺牘;他從小生活在政治中心長安,與柳家往來的大多是博學多聞、意趣高雅的文官。柳宗元幼時耳濡目染,以父親等人為榜樣,立志考取功名以進入仕途,一門心思撲在學業。因此,柳宗元少年時期的自我意識主要圍繞著和長輩的互動而形成。

柳宗元身上,存在著往日家族榮耀留下的虛幻的自豪感30,令他一邊沉醉於過去,一邊以此自我激勵。當柳宗元正式邁向“志學”之路,著手研讀古書時,他又把目光投向書中的先賢,不想只是成為當朝的普通文官。少年柳宗元對學業與仕途充滿鬥志,一度認為自己是奇才,在未來能寫出震驚四座的文章,這也是他後來參與永貞革新和“古文運動”的原始動力。文壇戰友韓愈評價道:“子厚少精銳,無不通達。”(〈柳子厚墓誌銘〉),韓愈作為唐代大名鼎鼎的文學家,他的話某程度上代表了時人對少年柳宗元的褒贊,柳宗元很可能因此而有些自鳴得意。在文學造詣層面,柳宗元固然有著極高的天賦,但文學天賦不等於政治眼光。少年柳宗元不加辨析地將兩者等同起來,在政治能力方面有著片面的自我評價,為他今後的仕途埋下隱患。而另一方面,父親柳鎮和母親盧氏思想開明,沒有干涉柳宗元接觸佛學和音樂等其他知識,因此柳宗元涉獵廣泛,學術視野開闊,思維比較靈活,從中培養了一定的自我調節能力,能夠更好地應對未來的挫折,不至於在陷入絕境後一蹶不振。

相比之下,盧氏陪伴在柳宗元身邊的時間要比柳鎮多得多。據〈先侍御史府君神道表〉的描述,柳鎮生前經歷多次官職變更,還曾被貶到夔州等遠離京城的地方,貞元九年(793年),二十一歲的柳宗元中進士不久後,柳鎮便去世了;往後十一年,柳宗元在京城任官,不曾到外地去,直到貶為永州司馬,母親盧氏也隨同前往。又據〈先太夫人河東縣太君歸袝誌〉,當時盧氏已是六十八歲高齡,本該在京城安度晚年,卻不得不隨柳宗元南遷荒蕪的永州;對此,她告訴柳宗元說:“明者不悼往事,吾未嘗有戚戚也。”31表明自己對悲傷的往事毫不介懷,更不會為此責怪兒子。

文學心理學家認為,母親和母性天然地偏向情感一端,文學藝術的內在品性也更親近情感,“母性教育”和文學藝術有天然的聯繫。文學心理學研究者發現,文學天才早年接受的“母性教育”的滋養極可能遠比其他途徑的教育重要,否則難以解釋為何絕大多數文學藝術家身旁都有一位偉大的女性,而且通常是他們的母親32。盧氏豁達樂觀、通達明理且柔情似水,對柳宗元自我意識的發展產生了深刻的影響,後文將再論之。

在唐代“五十少進士”的科舉制度下,柳宗元“年十七,求進士”的做法相當積極進取,說明他對自身的學識很有自信。雖然柳宗元感慨“四年乃得舉”(〈與楊誨之第二書〉)33,但取得功名時也才二十一歲,風華正茂。柳宗元渴望做出一番政績以濟世安民。他本有著極高的自我要求,官場的黑暗卻讓他始料不及,在往後的政治風波中,早慧而不早熟的柳宗元也因此遭受了沉重的心理打擊。

整體上看,少年柳宗元崇敬清正廉潔的父親及其身邊一眾博學多才的友人,立志和他們一樣成為賢官,終生為唐王朝效力。他亦感恩母親的諄諄教誨,認為她品行端正且富有學識,對她“教古賦十四首”有非常深刻的印象。求學時期,柳宗元對自身未來的仕途發展和學習過程中的體驗感有頗多關注,而對師生等社會關係則缺乏認知和思考。因此,柳宗元在任官初期,他的文章通常圍繞官場應酬而作,主題略顯單薄;他少年時期的經歷,也正好預示了這一點。

第二章:柳宗元在京師為官時的自我意識發展

在歷史上,柳宗元從未擔任過任何正式的官學教師,但他的文學素養和人格魅力卻使他得到眾多後學之士的認可。在京師任官期間,柳宗元的自我意識得到進一步發展,他不僅撰文支持和稱讚其他具備真才實學的師者,還在多篇文章中展示對師道的深刻理解;同時,他初步表現出“避師名,行師實”的謙遜態度,這些行為主要反映了他的自我認識和自我體驗。

第一節:柳宗元在京師為官時的教師身份和為師的態度

進士登第後,柳宗元“以博學宏詞,授集賢殿正字”(〈柳子厚墓誌銘〉)。集賢殿正字在皇家圖書館工作,這對柳宗元而言無疑是個增長閱讀量與提高學識修養的良機,也使得他在朝野上下享譽盛名34。嚴格來說,柳宗元擔任的官職和正式教職毫不相關,但由於文學素養受到認可,則成為眾人心目中的師者。

柳宗元被貶官至永州後,曾在書信中反復提起在京師時跟從他學習的人數之多,以及自己對來訪者的態度。例如,他在〈報袁君陳秀才避師名書〉中說:“往在京都,後學之士到僕門,日或數十人,僕不敢虛其來意,有長必出之,有不至必惎之。”35有時候,前來拜訪柳宗元的後學之士一天可達到數十人,柳宗元不敢虧待他們,無論好壞都會一一點撥。柳宗元還說:“吾在京都時,好以文寵後輩,後輩由吾文知名者,亦為不少焉。”(〈答貢士廖有方論文書〉)36他指出撰文時會順帶表彰這些好學的後輩,當中不少人都因此獲得社會名聲,以此表明自己樂於教導與提攜後學的心志。柳宗元非擔任教師之職,卻勇於承擔文學教育的責任,可見他在文學素養上具有一定的自我認同,認為後學之士能夠從中得到啟發。

追根溯源,柳宗元對待後學的態度受到孔子之仁愛思想的影響。他在〈答貢士元公瑾論仕進書〉中感慨道:“上之不能交誠明,達德行,延孔子之光燭于後來。”37柳宗元將“延孔子之光燭於後來”作為舉足輕重的人生目標,認為自己應當向先賢大儒孔子看齊,竭盡全力指點後學之士。直至貶官永州,柳宗元仍然覺得自己未能達成這一理想目標,為此流露出強烈的自責之情。此外,孔子曾說:“求也退,故進之;由也兼人,故退之。”(《論語·先進》)冉有遇事猶豫不決,孔子鼓勵他堅決果斷;子路為人爭強好勝,孔子則勸諫他三思而行。這便是教育家們所稱道的“因材施教”,柳宗元也有相似的理念。

他寫〈種樹郭橐駝傳〉於京師任上,主人公郭橐駝能順應樹木生長的自然規則,故樹木皆得以存活並結出累累碩果。該篇由種樹之理闡發治國養民之道,直刺繁政擾民的時弊38。清人吳楚材、吳調侯評論:“前寫郭橐駝種樹之法,瑣瑣述來,涉筆成趣,純是上聖至理,不得看為山家種樹方,末入官理一段,發出絕大議論,以規諷世道。守官者當深體此文。”39

長期以來,〈種樹郭橐駝傳〉經常被研究者們誤認為是教育文論,但由末句“傳其事以為官戒也”40可見,這是一篇談論政理的傳記。然而,〈種樹郭橐駝傳〉能反映柳宗元所崇尚的為人做官之品格,即尊重民眾個性發展,不把某種特定的想法加強給別人,這種政治理念可延伸至教育後學層面。因此,柳宗元總是把對方放在與自己平等的位置上,沒有高人一等、品頭論足的姿態;亦能體現柳宗元早年在京師任職時也是一個不矜不伐的人,不屑於自我炫耀。

作為年僅二十來歲的政壇新星,柳宗元勇敢地背負起教育後學的重擔,原因還在於他從小便深知良師對學習者的重要性。柳宗元在〈與李睦州論服氣書〉中提及幼年學音樂時目睹的教訓,勸勉李睦州不要擅自參照書本練習服氣術,強調跟從名師操練才能取得成效。他說:“愚幼時嘗嗜音,見有學操琴者,不能得碩師,而偶傳其譜,讀其聲,以布其爪指……如是十年,以為極工。出至大都邑,操於衆人之座,則皆得大笑曰:“嘻!何清濁之亂,而疾舒之乖歟?”(〈與李睦州論服氣書〉)柳宗元運用例證法,指出學操琴者倘若沒能得到碩師的親身指點,即使獨自苦練十年,以為琴技已登峰造極,表演時也會淪為眾人的笑柄。他由這段失敗的學習經歷得出如下結論:“無所師而徒狀其文也。其所不可傳者,卒不能得,故雖窮日夜,弊歲紀,愈遠而不近也。”(〈與李睦州論服氣書〉)41

如果沒有良師指點,學習者就無法掌握到精髓,即使經過長年累月的操練,也會離學習目標愈來愈遠。初入官場的柳宗元對仕途發展充滿自信,他真誠地期望後輩能夠學有所成,壯大能人志士的隊伍,共同出謀劃策以振興唐王朝。在指導後學的過程中,柳宗元拓寬了社會價值的實踐途徑,有助於促進自我認同的正向發展。

柳宗元不僅親身指導後學,還非常崇敬其他師者,他曾撰文公開表示對國子司業陽城及其學子們的支持,頗有教育引路人的風範。貞元十四年(798年),負責儒學訓導之政的陽城受其得意門生薛約的牽連,出為道州刺史。當時,陽城深受太學生們的敬仰,他的遭遇引發了廣泛的同情,約百六十名太學生至朝廷請求皇帝恢復陽城舊職。柳宗元以集賢殿正字的名義撰〈與太學諸生喜詣闕留陽城司業書〉、〈國子司業陽城遺愛碣〉二文讚揚陽城的功績,表明自己支持太學生之舉動的立場42。他在〈與太學諸生喜詣闕留陽城司業書〉中指出,自從陽城被朝廷任命為司業,太學諸生都受益於他的教誨,並對此感到心滿意足:“始朝廷用諫議大夫陽公為司業,諸生陶煦醇懿,熙然大洽。”柳宗元聽聞陽城被貶官的消息後,歎惋道:“非特為諸生戚戚也,乃僕亦失其師表,而莫有所矜式焉。”(〈與太學諸生喜詣闕留陽城司業書〉)43他既為太學諸生日後不能接受陽城的教誨而感到惋惜,也痛惜自己失去了一位出色的師表。

此前,柳宗元一直對“太學生徒仰闕赴訴者”的古道心存疑慮,認為千百年來太學生們不再如古書所言般愛慕師者的德教,直至目睹陽城及其學子間的師生情,才相信“古道復行於今”。柳宗元以此肯定良師對改善社會風氣的帶頭作用:“陽公之在於朝,四方聞風,仰而尊之,貪冒苟進邪薄之夫,庶得少沮其志,不遂其惡,雖微師尹之位,而人實具瞻焉。”44

柳宗元另一篇文章〈國子司業陽城遺愛碣〉對陽城的建樹則有如下表述:“及公當職施政,示人準程,良士勇善,偽夫去飾,墮者益勤,誕者益恭。沉酗腆酒,斥逐郊遂,違親三歲,罷退鄉黨。令未及下,乞歸就養者二十餘人。禮順克彰,孝弟以興。”45由於陽城教導有方,優秀的士人增添了勇敢善良的美好品質,虛偽的人不再掩飾自己,懶惰的人變得勤奮,放蕩的人變得恭敬,酗酒和不探望父母的人被逐出師門。最終太學生們齊心使禮法得到彰顯,孝悌精神得以復興,將儒家美德發揚光大。從太學生挽留師者陽城的事件背後,柳宗元見證了陽城在京師時期的德育成效,深刻地體會到後學對師者情真意切的感恩與愛戴,加強了其投身教育事業的自信心。

第二節:柳宗元在京師為官時“避師名”的行為所反映的自我意識

柳宗元在京師為官時憑藉個人能力贏得了眾人的敬重。關於柳宗元的社交地位,韓愈的〈柳子厚墓誌銘〉有這番描述:“俊傑廉悍,議論證據今古,出入經史百子,踔厲風發,率常屈其座人,名聲大振,一時皆慕與之交。諸公要人,爭欲令出我門下,交口薦譽之。”柳宗元才學過人,品格清廉,發表見解時能夠引經據典,通讀經書、史書和諸子百家書,在場的人為之讚歎不已,因而名噪一時。同輩想要與他交往,後輩想要向他學習,連公卿貴人等前輩都爭先恐後想要收他為門生,無人不對柳宗元充滿欣賞和讚譽。眾人樂於結識柳宗元,使得他不僅有“以文寵後輩”的機會,還能與同輩切磋學術,向地位更高、眼界更廣的前輩學習知識,從而在不同社交層面收穫自尊感。

“避師名,行師實”是柳宗元為師的主要特點之一,歷來為人所褒贊。有研究者認為指出柳宗元“避師名,行師實”是由於被貶南荒,淪為罪人,如果繼續大張聲勢招攬後學,更容易給政敵留下攻擊的話柄,因此不願意建立師生之名46。不少研究者持有相同觀點,這是不夠嚴謹的。實際上,柳宗元並非被貶官至永州才決定“避師名”,而是始於在京師為官時期,這關乎他對學識水準的自我評價。

柳宗元在〈報袁君陳秀才避師名書〉明確說道:

僕避師名久矣。往在京都……當時無師、弟子之說。其所不樂為者,非以師為非、弟子為罪也。有兩事,故不能。自視以為不足為,一也;世久無師弟子,決為之,且見非,且見罪,懼而不為,二也。其大說具《答韋中立書》,今以往,可觀之。47

由此可見,柳宗元擔憂被人非議和怪罪只是“避師名”的其中一種原因,另一原因則是他自認為學識不高,不夠資格自詡為師。這反映出柳宗元的心智變得更加成熟,不會因為眾人的讚譽而沾沾自喜,他能夠觀察和審視自我的特質,並對個人能力作出獨立評價,有利於他後期結合自身處境對自我行為進行調節。

但從直觀上看,柳宗元當時似乎沒有必要在師生關係層面進行自我貶低和壓低自我評價,這是他個性軟弱的體現之一。即使柳宗元身處京師,仕途蒸蒸日上,許多人慕名前來探訪學習,但他卻沒有勇氣借此機會積極地對外宣揚師道,擴大受益的學子群體。柳宗元將當時的來訪者稱作“後學”,可見他認為自己只是掌握知識在他們之前而已,有時候甚至覺得他人的學識本領勝過自己。〈答貢士沈起書〉便是一個典型的例子,它大概寫於貞元二十一年(805年),柳宗元時年三十三歲,任禮部尚書員外郎,正值人生巔峰48。在該篇書信中,柳宗元卻先行向後輩沈起表示感謝:“志氣盈牘,博我以風賦比興之旨……又覽所著文宏博中正,富我以琳琅珪壁之寶甚厚。”49柳宗元稱讚沈起筆底生花,所寫的書信和文章都非常值得借鑒學習,如同贈予自己珠寶美玉般豐厚的禮物。接著,他聲稱自己才疏學淺,對沈起的抬舉感到羞愧難當,他說:“僕之狹陋蚩鄙,而膺東阿、昭明之任,又自懼也,烏可取識者歡笑,以為知己羞?進越高視,僕所不敢。”50基於以上原因,柳宗元承諾將沈起的文章公佈給內行的人閱覽,並鼓勵他創作更多同類型的文章。柳宗元“嘗病興寄之作”,而見到沈起創作該類文章後“乃拊掌愜心,吟玩為娛。”面對沈起的討教,柳宗元講解得很委婉,多次引述其他人的看法,自己遲遲不敢給出明確的建議,有“搪塞之嫌”,說明柳宗元貶謫前也有軟弱不自信,缺乏自我肯定的一面。

此外,柳宗元的軟弱還體現在他處理婚姻關係一事上。原配楊氏去世後,他先後和多名婦人生兒育女,但始終沒有把她們作為正室續娶。因為唐朝重視門第,柳宗元沒有勇氣突破傳統觀念將這些出身卑微的婦人扶正51。論官職,柳宗元固然不是正式教師,因此他不敢憑藉文學才能而逾越條框自稱為師,這和他處理婚姻關係的做法有些許相通之處。柳宗元這種軟弱某程度上源於他過度在意外界的評判,擔憂他人不能接納自己。

求仕期間,柳宗元曾經因為氣盛輕狂而遭人詬病,為避免背負罵名,他持續進行自我教育,讓性格趨向柔和。他把這些事一五一十地告訴了妻弟楊誨之:“二十四求博學宏詞科,二年乃得仕。其間與常人為群輩數十百人。當時志氣類足下,時遭訕罵詬辱,不為之面,則為之背。積八九年,日思摧其形,鋤其氣,雖甚自挫折,然已得號為狂疏人矣。”(〈與楊誨之第二書〉)52

儘管柳宗元沒有十足的自信和底氣,但自我滿足感低卻促使他保持虛心的學子姿態,不斷增進知識技能和反思自我。例如,他在〈與呂恭論墓中石書書〉中提到自己居住在京師時已有如下的學習習慣:“又二十年來,遍觀長安貴人好事者所蓄,殆無遺焉。”53可見柳宗元除了博覽皇家藏書以外,還特意向專業收藏家和普通愛好者借閱前代流傳下來的書法作品。柳宗元堅持了整整二十年,這為他帶來很多研讀古書和作品的經驗,一度“以是善知書”。柳宗元還善於把握時機主動向他人求學。貞元二十年(804年)二月,三十二歲的柳宗元和給事中陸質同住長安興化裏,遂拜陸質為師,進一步接觸和探究“春秋”學54,此事的來龍去脈在〈答元饒州論春秋書〉中有詳細論述。後來柳宗元不幸恰逢陸質病重,自身又被貶官邵州,故無法順利完成本次學業。然而,陸質敢於深究“春秋之道”的研學精神鼓舞了柳宗元,使他在學習過程中進一步培養了批判性思維,有助於豐富其教育思想。

在個人學習之餘,柳宗元還細緻觀察了其他學子的治學態度,總結道:“吾長京師三十三年,遊鄉黨,入太學,取禮部、吏部科,校集賢秘書,出入去來,凡所與言,無非學者。蓋不啻百數,然而莫知所謂學而為已者。”(〈送賈山人南遊序〉)55他感慨自己在京師生活的三十三年間,出入鄉黨和太學等學者集聚的場合,與上百名學者有過交流,也從未發現不帶功利心,只追求做學問之樂趣的人。可見柳宗元認為做學問和發展教育事業不應出於博取名譽的目的,他對自身有同樣的要求。

柳宗元在〈答吳武陵論非國語書〉中表明自己寫作文章的真正用意,他說:“僕之為文久矣,然心少之,不務也,以為是特博弈之雄耳。故在長安時,不以是取名譽,意欲施之事實,以輔時及物為道。”56柳宗元主張“文以明道”,認為不必過多考慮如何寫出辭藻華麗的文章,因此在京師長安任職以來不刻意利用文章為自己博取名聲,只想讓文章實現“輔時及物”的社會功用,為時代貢獻價值。柳宗元“避師名,行師實”的出發點與此一致,無論是作〈與太學諸生喜詣闕留陽城司業書〉、〈國子司業陽城遺愛碣〉二文聲援國子司業陽城及其弟子,還是“以文寵後輩”,都是為了致力於教育事業,而不是讓世人讚頌自己。

第三節:柳宗元自我意識在師友互動中漸趨豐富

柳宗元年少時雖然胸懷大志,還自視甚高,但人無完人,尤其是家族的變故,以及求仕過程中遇到的挫折,都是現實給他的當頭一棒,讓他對自身的能力產生新的認識。柳宗元在制舉落第後給大理卿崔儆寫信說:

若宗元者,智不能經大務、斷大事,非有恢傑之才;學不能探奧義、窮章句,為腐爛之儒。雖或寘力於文學,勤勤懇懇于歲時,然而未能極聖人之規矩,恢作者之聞見,勞費翰墨,徒爾拖逢掖、曳大帶,遊於朋齒,且有愧色,豈有能乎哉?(〈上大理崔大卿應制舉不敏啟〉)57

他認為自己缺乏政治和文學才能,努力學習寫文章很多年了,依然達不到最高的標準,徒浪費時間筆墨,和朋友往來時總是為此感到羞愧。這些謙辭當然帶有發牢騷的意味,卻表明他中博學宏詞前已經意識到自身能力有限,不足以實現救世濟時的理想58。

柳宗元在京師任官的過程中,對政治制度和科舉現狀有了更清晰的把握,他進一步明確自身對後學的幫助是有限的,遇到棘手的問題難免會感到失望。貞元十八年(802年),柳宗元任藍田縣尉,仍留在京兆府從事,無須離開京師。當時,元秀才向柳宗元尋求舉薦,柳宗元作〈答貢士元公瑾論仕進書〉對懷才不遇的元秀才深致同情,表明自己只是卑官下吏,實在無力相助59。他說:

古之道,上延乎下,下信乎上,上下洽通,而薦能之功行焉……薦於有司而專其美者,則僕未之聞也,是誠難矣。古猶難之,而況今乎?獨不得與足下偕生中古之間,進相援也,退相拯也,已乃出乎今世,雖王林國、韓長孺復生,不能為足下抗手而進,以取僇笑,矧僕之齷齪者哉!60

柳宗元以古代舉薦賢才的方式為例,說明被舉薦給普通官員而取得成果的事情,自古以來就是罕見的。即使歷史上的能人做此事也不可能成功,還會被世人嘲笑,活在中唐且才學平庸的自己更是如此。

然而,柳宗元此時還未經曆嚴重的政治打擊,他與後學交流時展現的自我否定多數情況下僅是就事論事,很少背負沉重焦慮的心結,其自我意識的發展整體上處於健康穩定的水準。自二十一歲中進士以來,柳宗元所寫的多數是具有現實意義的文章,它們偏重社會性而缺乏個體抒情意味,與讀者的心理距離較遠。除去上述提及的以外,還有如哀悼亡妻楊氏的〈亡妻弘農楊氏志〉等一系列為族人和私交所撰的墓誌銘、紀念新食堂建造並提倡政治革新除弊的〈盩厔縣新食堂記〉以及應興州百姓之請慶賀當地開山引水工程竣工的〈興州江運記〉等多篇應用文61。另外,西漢揚雄說:“書,心畫也。”柳宗元在京師時寫的書信少,且多為給後輩的回信,內容以官場應酬為主,正說明他此時著重於政治理想的實現,未有太多急需抒發的情感思緒62。又或許是由於柳宗元身處人流往來便捷的京師,有充足的機會當面指導後學之士,故無需透過書信向他們傳授創作心得等和教育相關的內容。

投身教育事業必然是柳宗元實現政治理想的其中一環,從他作〈與太學諸生喜詣闕留陽城司業書〉支持陽城的實際行動可見,他是一名有社會擔當,誠心為學子謀福祉的官員。貶謫陽城本是德宗之命,柳宗元竟公然撰文反對,體現他衝動激進、敢怒敢言的性格特點,其後參與永貞革新也是順理成章的事。柳宗元遺傳了父親柳鎮“號為剛直”的氣質,加上成長環境給予他自尊、自信乃至自傲的底氣,使他養成剛直激切的性格。假若他甘願當一名文學家,可能會贏得樸實直率的美譽;但他以這種幼稚輕率的性格去從事革弊圖新之政,就很容易遭遇失敗。是次政治失意迫使柳宗元不得不慎重思考自我性格如何與客觀現實相適應,他的性格出現明顯的內向化轉變,自覺收斂和抑制心性63。相對而言,柳宗元在京師時的自我反思意識遠不及貶謫後那般強烈。

更進一步說,柳宗元的性格轉變體現他是一個自我檢校傾向偏強的人。自我檢校是指人根據社會情境來調整自我表現的行為,倘若自我檢校傾向強的人無法將自身的意念付諸實際行動,他的社會適應則比較差64。柳宗元有志於教育事業,而當他面對國子司業陽城被貶官、元秀才請求舉薦以及沈起討教創作心得等涉及教育後學的實際問題時,卻由於制度不完善和自身官位不夠高而感到無能為力。柳宗元身處京師時尚且無法徹底解決這類問題,當他被貶南荒,就更加無計可施了。儘管柳宗元深知自身能力有限,但他肩負沉重的家族使命,難以結合社會現實降低對自己的要求。因此,柳宗元貶謫後,內心同時存在著激昂、徬徨和悔恨等多種情緒,呈現出比在京師時期更複雜多樣的自我意識也不足為奇。

由上可見,柳宗元在京師為官期間已經開始留意到文章的真正價值是服務於世而非謀取私利,並主動向師者陸質學習“春秋”以考究傳統儒學之義理。這些舉動標誌著他的自我意識逐步邁向多元和成熟。他在〈答韋中立論師道書〉中說:“始吾幼且少,為文章,以辭為工。及長,乃知文者以明道。”65

柳宗元年少時寫文章喜好追求華美的辭藻,而長大後才知道文章是用來彰顯道理的。又據〈答吳武陵論非國語書〉所言:“故在長安時,不以是取名譽,意欲施之事實,以輔時及物為道。”66可見〈答韋中立論師道書〉中提到的“及長”指的就是在長安為官時期,說明柳宗元當時對作文之道已有獨特見解。中唐世風日下,柳宗元很多年都沒有見到過真正熱愛學習的人,但他選擇堅守自我,不盲目隨同他人。韓愈和柳宗元都是儒家學者,韓愈全盤接受了儒家思想體系和典籍,柳宗元卻對《春秋》等多部儒學經典展開系統批判,導致被宋代歐陽修排除在儒學復興陣營之外。柳宗元並非反儒,在他看來,傳世儒學的影響範圍由學術領域滲入法律體系,給現實司法帶來難題,必須批判地繼承67。在發展教育事業上,柳宗元同樣承擔起儒家文人負有的社會責任,以解決具體問題為導向,因而謝絕師名等一切多餘的稱謂和榮譽。

第三章:仕途失意的柳宗元:獨特自我意識的形成

隨著年齡和人生閱歷的增長,人的自我意識發展必然趨於成熟穩定。柳宗元因永貞革新失利,前後被貶官至永、柳二州,長達十四年的貶謫生涯成為其自我意識發展的重要時期。仕途失意迫使柳宗元重新探索人生定位,把更多的時間和精力用於文學創作和探討學術問題,既在文學史上留下濃墨重彩的一筆,也傳播了先進的思想文化。一方面,他不可避免地陷入自卑和自我質疑的泥潭,另一方面又嘗試在逆境中尋求心靈的解脫,並實現自我成長。但無論付出怎樣的努力,柳宗元的自我意識始終存在一定的局限性,對他的文學創作和教育活動的開展造成了負面影響。

第一節:柳宗元謫居永州時自我意識的複雜性

唐順宗永貞元年(805年,八月五日起),柳宗元因參與政治變革活動失利,遭連貶為永州司馬68,此成為其一生政治生涯的轉捩點。永州遠離京師,當地氣候環境惡劣、經濟文化落後。柳宗元由前途光明的京官淪為“僇人”,其仕途空間被迫收窄,時常感到無所事事、坐立不安,便選擇徜徉書海,繼續增長文學知識以避免虛度光陰。他說:“僕近求得經史諸子數百卷,嘗候戰悸稍定,時即伏讀,頗見聖人用心、賢士君子立志之分。”(〈與李翰林建書〉)69

柳宗元不僅接受儒學,還樂於博采諸子百家之眾長,從中吸納大量經學與文學知識,令思想變得更加靈活多元。柳宗元在京師任職時“專百官章奏,然未能究知為文之道”,貶官後廣泛的閱讀使他取得甄別文章好壞方面的突破,他補充說:“自貶官來無事,讀百家書,上下馳騁,乃少得知文章利病。”(〈與楊京兆憑書〉)70

閱讀輸入無形中為寫作輸出打下基礎,柳宗元變得比之前更熱衷於文章創作,自言:“僕近亦好作⽂,與在京城時頗異。”(〈賀進士王參元失火書〉)71印證他在京師為官時作文多數用於親友和官場的應酬,並非真正享受文學創作。柳宗元察覺作文能讓他感到愉悅,有助於減輕內心的恐懼,自白道:“著書亦數十篇,心病言,少次第,不足遠寄,但用自釋。”(〈與李翰林建書〉)72柳宗元年少時“為文章,以辭為工”,任官時始知“文者以明道”(〈答韋中立論師道書〉),強調創作不應該過度雕琢言辭,能夠闡明道理才是最重要。而此時,柳宗元卻覺得這些隨心創作的文章“心病言,少次第,不足遠寄”,他的自信心因政治抱負得不到施展而深受打擊,意識層面認為實現“文以明道”之理念的希望渺茫,不自覺地將內在動機轉向糾結文章言辭中去,可見柳宗元的“心病”對自我認知造成負面影響,繼而妨礙自我價值的實現。

從客觀上看,柳宗元南貶永州後,吸納了更廣泛的思想,所寫的文章題材更豐富、風格更靈動多變,創作技巧與日俱進。山水遊記和寓言式雜文等的湧現,使柳宗元的詩文創作形成嶄新的局面,他理應更有底氣指點後學,但主觀上卻越發覺得自己不配得師名。柳宗元談論師道的文章主要有四篇,除了〈師友箴并序〉,其餘三篇為給後學之士的書信,分別是〈答韋中立論師道書〉、〈報袁君陳秀才避師名書〉和〈答嚴厚輿秀才論為師道書〉。柳宗元之自我意識的矛盾性在這幾篇文章中表現得淋漓盡致,既有自諷自嘲的一面,也有自認清高,彰顯獨特的一面。

對於中唐時期的從師風氣,柳宗元指出:“今之世,為人師者眾笑之,舉世不師,故道益離……嗚呼!生於是痛矣,歌以為箴。既以儆己,又以誡人。”(〈師友箴并序〉)73他感歎時下人們不肯從師求學,為人師者則反遭恥笑的怪風。同時,在柳宗元看來,放眼整個社會,能稱得上師者的人又是鳳毛麟角的。他為“吾欲從師,可從者誰?借有可從,舉世笑之”的形勢感到遺憾,他想要從師,可不知道何人敢於挑戰世俗成見而承接師名。儘管柳宗元看似對師者只有“中焉可師”的要求,但這在當時仍然是難以實現的,因此柳宗元在篇末總結說:“師乎友乎,敬爾毋忽!”表明自身對從師交友之行為的謹慎考慮,塑造孤清高潔的個人形象,即是卒章顯志。

根據柳宗元的描述,他早前在京師任官時便開始拒絕師名,原因僅在〈報袁君陳秀才避師名書〉一文中簡略提及,再無其他文章深入說明。但在謫居永州時,柳宗元則一再強調自身處於窘境、才學低下,因而不配為師,可見他的自我評價似乎越來越低了。在上述三篇給後學的回信中,他分別貶低自己:“僕道不篤,業甚淺近,環顧其中,未見可師者。雖常好言論,為文章,甚不自是也。”(〈答韋中立論師道書〉)74、“前已畢秀才可為成人,僕之心固虛矣,又何鯤鵬互鄉於尺牘哉!”(〈報袁君陳秀才避師名書〉)75,以及“內不足為,外不足當。”(〈答嚴厚輿秀才論為師道書〉)76。面對嚴厚輿秀才的問詢,他自嘲道:“僕才能勇敢不如韓退之,故又不為人師。人之所見有同異,吾子無以韓責我。”77結合幾篇文章的說法,柳宗元“避師名”有懼怕貽人口實的外在原因,也有自認才薄智淺的內在原因。無論後學們如何懇請與贊許,柳宗元都堅持謝絕師名,他運用許多人物及事件作為例子來闡明自己的觀點,以期得到他們的理解。

實際上,柳宗元內心深處極其渴望有人願意欣賞自己並前來切磋學術,如此一來他便能從中實現人生價值,收穫自我滿足感。所以,柳宗元才會主動向原本不知情的袁君陳秀才提起“往在京都,後學之士到僕門,日或數十人”的往事,暗中透露自己是值得後學信賴和學習的。當他得知韋中立喜愛自己的文章時,則說:“吾子好道而可吾文,或者其於道不遠矣。”表達了為人所認可的欣喜之情。接著,柳宗元肯定自身長期以來的作文態度,他說:“故吾每為文章,未嘗敢以輕心掉之,懼其剽而不留也;未嘗敢以怠心易之,懼其弛而不嚴也;未嘗敢以昏氣出之,懼其昧沒而雜也;未嘗敢以矜氣作之,懼其偃蹇而驕也。”(〈答韋中立論師道書〉)78柳宗元還羅列了日常閱讀的典籍,涵蓋《書》、《詩》和《禮》等儒家經典和諸子百家史書,自言創作時能夠融會貫通書中的道理和技巧。

此外,他自豪地向嚴厚輿秀才宣稱:“馬融、鄭玄者,二子獨章句師耳。今世固不少章句師,僕幸非其人。”(〈答嚴厚輿秀才論為師道書〉)79他非常鄙視歷史上赫赫有名的經學家馬融和鄭玄,批評兩人做學問淺嘗輒止,只是剖章析句而忽視義理,才不配位。柳宗元慶幸自己不在章句師的行列,體現他一定程度上帶有學術上的優越感,認為自身在研讀經書方面比他們更有創見,這當然也是他在京師時拜陸質門下的學習成果之一。

考究柳宗元的成長和學習經歷,他擁有自信是理所當然的事,並非誇大自身實力。相比之下,他強烈的自卑感從何而來,則更值得探討。心理學研究者指出,假如個體對自身弱點有清晰的認知並能防範於未然,就會極大降低被弱點擊中而產生自卑情結的可能性80。據第一章所述,文學才能不等同於政治才能,柳宗元年少時顯然沒有充分意識到這一點,後來才會在政治決策上做出激進的舉動,令前程毀於一旦。然而,這不能完全怪罪柳宗元,因為中國古代幾乎沒有專門職業的文學家,他們多數以官員的身份出現。吉川幸次郎指出,科舉制度推行後,參政者必然要進行文學創作;反之,擅長文學創作的人至少要對參政感興趣81。也就是說,柳宗元的第一理想應當是成為政治家,文學家是依附於政治家的第二身份。可惜柳宗元生不逢時,當時柳氏家族已經沒落,無人在朝廷上擔任要職,他只能靠自身摸爬打滾,反復試錯。論城府,柳宗元自然比不過那些飽諳世故、老謀深算的政敵和佞人。柳宗元年少時便懷有高遠的政治抱負,卻因為欠缺政治才能而無法實現。永貞革新的告敗讓他三十三年來的努力瞬間化為泡影,一時承受不起從巔峰跌入穀底的巨大落差,強烈的自卑感由此而生。

永貞革新失敗前,柳宗元對自身的整體表現還算比較滿意的,他在〈與蕭翰林俛書〉中回憶稱:“僕當時年三十三,甚少,自禦史裏行得禮部員外郎,超取顯美。”82他自視年輕而有為。結合前文出現過的篇章則不難發現,柳宗元南貶後經常在不同文章中憶述往事,將現狀與過去進行比較論述。這種做法稱為自我時間比較,它是自我評價的方法之一,有助於個體評定自身在某領域的能力,從而形成該領域的自我概念83。伴隨著仕途的失意,柳宗元的生活重心不得不由政治領域轉向文學等其他領域。他回想起在京師為官時指導後學的規模和畫面,時而對自身學習和創作的態度表示肯定,時而又有刻意貶低自己的言語,沒有形成統一明確的自我評價方向。這些做法體現出此時的柳宗元是個低自我認同者,這是因為,低自我認同者容易對現實感到無所適從,對未來感到迷茫,試圖在眾多過往經歷中找到自身穩定性的支撐點84。儘管柳宗元因政治生涯嚴重受挫而變得極度自卑,但他人生並沒有就此蓋棺定論。他仍然有機會通過追尋自己以往在文學領域所取得之成果的方式,動態地評估個人能力,重新確立自我概念,繼續推動文學創作和教育事業的發展。

相比唐代其他教育名家,柳宗元展現出別具一格的自我意識,其獨特性主要表現在自我體驗層面。以韓愈為參照對象,《舊唐書·韓愈傳》記載云:“父仲卿,無名位。愈生三歲而孤,養於從父兄。愈自以孤子,幼刻苦學儒,不俟獎勵。”韓愈出身貧寒,受教育條件欠佳,這樣的生存環境卻促使他養成獨立堅強的性格,他不懼世俗成見,被貶官後仍作〈師說〉積極宣揚師道。韓愈逝世後,他的得意門生李翱繼續在青年學子中開展教育活動,沿襲了韓愈“尊儒反佛”的教育理念,還獨創出有別於韓愈“性三品說”的“復性說”85。可以發現,韓愈和李翱發展教育事業時,似乎並未顯露出柳宗元那種深刻的自卑感和憂懼情緒,兩人都把精力全數放在具體的教育行為上。柳宗元自身難以擺脫負面體驗的困擾,便改用寫文章的方式表示對韓愈教育工作的支持。從〈答韋中立論師道書〉和〈答嚴厚輿秀才論為師道書〉等文章中可見,柳宗元格外敬佩韓愈的博學多識及其“抗顏而為師”的勇氣,指出他即使因此遭受時人的辱罵和誹謗,也堅持在京師等地廣泛招收後學,壯大“韓門弟子”的群體。對此,柳宗元把韓愈比作蜀地的太陽,說:“然雪與日豈有過哉?顧吠者犬耳!”運用設問的修辭手法,肯定韓愈為師的正確性,錯在他人混沌不分、少見多怪。

從柳宗元和韓愈對師道的看法和做法可見,柳宗元所展現的自我意識明顯不如韓愈那麼合乎儒家文人的特點。文學研究者王芳指出,中國文學的發展深受儒家道德規範的影響,很多文學家都強調社會責任和個人的關係,注重在作品中塑造崇高的自我形象和理想人格。雖然西方人不會忽視道德和宗教的規範作用,但西方作家更追求自由,賦予個人情感很高的地位,盡情在作品中宣洩歡樂或憂傷等情緒86。韓愈無視世俗的罵名,勇敢承擔教育後學的社會責任,廣納天下學子而形成“無貴無賤,無長無少,道之所存,師之所存也”的師生交流圈,甚是符合典型儒家文人的作風。柳宗元雖與韓愈同為儒家文人,他推崇韓愈的師者風範,撰文為其打抱不平,明人茅坤亦認為“子厚深服昌黎”(《山曉閣選唐大家柳柳州全集》卷四)87,但柳宗元從始至終都沒有要求自己向韓愈看齊。他大方承認自己畏懼世人的譏笑和政敵的陷害,也因擔憂自己傳授的知識對後學沒有實際幫助而感到內疚,只好以“僕才能勇敢不如韓退之,故又不為人師”來概括拒絕師名的緣由。當後學前來請益時,柳宗元又會感到非常欣慰,將先前所學傾囊相授,並誠摯地向他們坦白“拒師名”背後的心聲。

柳宗元是一名文學家,更是一個有思想、有情緒的凡人,他的文學書寫讓古今讀者瞥見一位遷客在自信與自卑之間的心理掙扎,這是十分難得的。即便拋開唐代的社會背景不說,柳宗元追求自我情感之真實表露的行文特色,在歷代中國文學作品中也是較為少見的。

第二節:柳宗元趨於成熟穩定的自我意識

自貶謫起,重返生活長達三十餘年的京師便成為柳宗元心中最難以磨滅的執念。他屢次寫信向京官和親友陳情訴苦,或抱怨現實生活的困頓,或控訴佞人對自己的陷害,還順帶提及永貞革新政治集團的罪行,嘗試得到他們的同情及幫助。比如,他在〈與蕭翰林俛書〉中說:

僕不幸,嚮者進當臲不安之勢,平居閉門,口舌無數,況又有久與遊者,乃岌岌而操其門哉。其求進而退者,皆聚為仇怨,造作粉飾,蔓延益肆……凡人皆欲自達,僕先得顯處,才不能踰同列,聲不能壓當世,世之怒僕宜也。與罪人交十年,官又以是進,辱在附會。聖朝弘大,貶黜甚薄,不能塞衆人之怒,謗語轉侈,囂囂嗷嗷,漸成怪人。飾智求仕者,更詈僕以悅讎人之心,日為新奇,務相喜可,自以速援引之路。88

這段話中,柳宗元寥寥幾筆帶過自己過去有幸得到二王集團的引薦,因而官運亨通;但卻用了很大的篇幅來論述佞人陷害自己的原因以及陷害手段的層出不窮,可見他並非心服口服地承認自己犯下滔天大罪。柳宗元運用反語的修辭手法,說道:“凡人皆欲自達,僕先得顯處,才不能踰同列,聲不能壓當世,世之怒僕宜也。”89他故意貶低自己的政治才能,以此襯托他人嫉怒的合理性,實則諷刺心術不正的人為了謀權而不擇手段。關於這些人的卑鄙行徑,〈與裴塤書〉有更加詳細具體的描述,此處不再贅述。由此不難看出柳宗元將永貞革新失利歸結於“僕不幸”的外部不可控因素,認為如果不是遭人誣陷,自己就不至於陷入絕境,以此自我安慰。他真正痛恨的不是與自己“交十年的罪人”,而是居心不良的“讎人”和“飾智求仕者”,以及吠形吠聲的“眾人”。

不過,柳宗元批判永貞革新不是為了推諉責任,更多時候是身為“僇人”萬不得已的自我保護。痛批政敵之無恥,還自身之清白才是他的主要寫作目的,是受其自我意志所支配的。在〈寄許京兆孟容書〉一文中,柳宗元首先向許孟容表示“未嘗有故舊大臣肯以書見及者”的社交困境,自問自答道:“何則?罪澇交積,群疑當道,誠可怪而畏也。”暗中指出自己不受舊識待見是由於佞人在背後進讒言,並非自己有錯在先。隨後,柳宗元說:“年少氣稅,不識幾微,不知當否,但欲一心直遂,果路刑法,皆自所求取得之,又何怪也?”他認為自己以前過於衝動,沒有看清小人當道的局勢就行動才導致失敗。柳宗元用“不知當否,但欲一心直遂”簡略帶過參與政治革新的初衷,說明他堅決否認此舉是非正義的,重申只是按照自身“以忠正信義為志,以興堯舜孔子之道”的政治理想行事。此外,柳宗元還說:“自古賢人才士,秉志遵分,被謗議不能自明者,僅以百數。管仲遇盜,升為功臣;匡章被不孝之名,孟子禮之。”他使用例證法,將古代賢人曾遭誹謗而最終得志與自身沉冤不能昭雪進行對比,發出對黑暗社會的痛罵:“今已無古人之實,而有其詬,欲望世人之期己,不可得也。”雖然柳宗元自責“與負罪者親善”、“今抱非常之罪”、“以成大戾”等,但這些都不是他的真實想法,更不是他甘願接受的現實。因此,他採用卒章顯志的立意手法,在信末特別提醒許孟容:“書辭繁委,無以自道,然即文以求其志,君子固得其肺肝焉”90,期盼對方能夠在曲折的表述中讀懂自己的苦衷。

對於“恒惴栗”,長期開啟自我保護機制的柳宗元來說,和他人探討學問是為數不多的放鬆方式之一。從中,他能夠把談話重點轉移到解決實際問題中去,短暫地卸下心理防備,放下對官場的憎惡,使心境趨向清朗明快。除了向後學傳授創作技巧以外,作為一名涉獵廣泛的學者,柳宗元和友人展開各類話題都能得心應手,侃侃而談。例如,他和李睦州討論胡亂操練服氣術的危害,和吳武陵討論《國語》的荒誕性,和呂恭討論墓中石頭書的真偽等,時常重現出早年在京師為官時“議論證據今古,出入經史百子”的風範。

特別是在知己劉禹錫面前,柳宗元更是甩掉指導後學時不敢為師的顧慮,變得十分從容自信。當時,劉禹錫認為柳宗元的《天說》沒能把道理講通透,便作《天論》三篇予以補充。柳宗元閱後,點評道:“求其所以異吾說,卒不可得。其歸要曰非天預乎人也。凡子之論,乃《天說》傳疏耳,無異道焉。諄諄佐吾言,而曰有以異,不識何以為異也。”

他為劉禹錫的文章作出有理有據的分析,最後提出建議:“無羨言侈論,以益其枝葉,姑務本之為得,不亦裕乎?獨所謂無形為無常形者甚善。”(〈答劉禹錫天論書〉)91“羨言侈論,以益其枝葉”也就是“以辭為工”,這與柳宗元後來所提倡的“文以明道”相左,故他詢問對方是否願意嘗試另一種創作思路;隨即筆鋒一轉,表示自己高度贊同對方“無形為無常形”的觀點,給友人留下情面和再度商討的空間,可謂情理兼備。

〈與李睦州論服氣書〉一文更是風趣橫生,它展現出柳宗元貶官以來難得一見的幽默感。李睦州因沉迷修煉來歷不明的服氣術而變得面容憔悴、鬱鬱寡歡,引起一眾友人的擔憂。吳武陵先行作千字長文予以勸阻,卻無濟於事。柳宗元得知此事後,調侃說:“若古之強大諸侯然。負固怙力,敵至則諾,去則肆,是不可變之尤者也。攻之不得,則宜濟師。今吳子之師已遭諾而退矣。”他把李睦州比作古代強大的諸侯,其頑固的態度就如同牢不可破的城牆,令“進軍”的吳武陵知難而退。柳宗元繼續說道:“愚敢厲銳擐堅,鳴鍾鼓以進,決於城下。惟兄明聽之。”92他把勸諫李睦州一事從友情提醒誇張成攻城之戰,表明自己想要將他從歧道上拉回來的決心,看似嚴肅又不失詼諧,比生硬刻板的說教更容易讓對方接受。

勸勉友人時,柳宗元尚能用幽默的筆觸表達觀點。在勸導晚輩,而且是基於個人親身經歷所得的道理時,他就不肯退讓了。在〈說車贈楊誨之〉一文中,柳宗元以過來人的身份,向性格張揚的內弟楊悔之提出忠告。他把人生比喻為車,若想達到“險而安,易而利,動而法”的境地,就應當像車軸一樣“守大中以動乎外而不變乎內”。同時,他還作了〈與楊誨之書〉進行補充說明,強調在保持內心正直的前提下,還要學會靈活變通才能適應動盪不安的社會環境。不過,礙於柳宗元的社會地位和尷尬處境,並不能有效說服年少輕狂的楊誨之,還招致他的反感。柳宗元見先前作的兩篇文章都沒能讓楊誨之明白自己的良苦用心,只好作〈與楊誨之第二書〉再次向他強調:“吾以為剛柔同體,應變若化,然後能志乎道也。”堅定不移地認為“內可以守,外可以行其道”才是至高無上的處世準則,如果做不到這一點,就無法實現個人理想93。柳宗元在考取博學宏詞科期間便開始意識到收斂心性的重要性,但之前主要是出於減少非議的目的,存在較強的被動性。隨著年齡的增長和閱歷的增加,他深刻地意識到靠自我調節來適應社會生存不僅是重要的,而且是必要的,由此主動向晚輩楊誨之提出“守大中以動乎外”的觀點。“動乎外”意味著可進可退,不妄自尊大,也不故步自封,比單方面的收斂心性更具靈活性。自我調節能力的加強,是柳宗元自我意識進一步成熟的體現。

由以上幾個例子可見,雖然柳宗元提倡尊重他人的個性發展,但他只在自身認為正確的事情上給予他們支持,否則就會耐心地指正對方。與此同時,他還非常善於欣賞和讚美他人,這些人包括“行厚而辭深,凡所作皆恢恢然有古人形貌”的韋中立、“貌甚堅,辭甚強”的袁君陳和“勤懇,意甚久遠,不為頃刻私利,欲以就文雅”的廖有方等後學之士,所言皆具體深入且有針對性,可以起到有效鼓勵對方的作用。柳宗元的做法顯然延續了早年“有長必出之,有不至必惎之”的標準,證明個體的自我意識能夠在一定程度上保持穩定。

面對政治失意,他深感自卑,痛恨佞人;面對後學,他虛懷若谷,畏懼為師;面對友人,他赤誠相待,抵掌而談;面對晚輩,他苦口婆心,關懷備至。柳宗元生活得艱苦,卻又苦中作樂,不甘心徹底沉淪。在逆境中繼續實踐先賢之道,為社會貢獻價值,便是他此間所堅守的自我理想。所以,他在〈送賈山人南遊序〉中抒發道:“若君者,之於道而已爾,世熟知其從容者耶?”94既是對賈山人不慕名利,學而為己的贊許,也借此事表明了心志。

在京師為官期間,柳宗元忙於應酬,陷於政事,很少對他人表露心跡。比如,他多次聲稱早年便“避師名”,但參照《柳宗元集》,他的憂慮並沒有直觀呈現在任何於京師所寫的文章中,表明柳宗元當時的自我揭露程度不高。關於“自我揭露”,西方理論指出,當一個人能夠就個性、情感、喜好,對事情的看法及自身面臨的困擾向他人傾訴時,代表他是一個相對成熟、有創造力的人,亦因此有更好的社會適應性95。在謫居永州、柳州期間,柳宗元經常在與他人交流時說起自身的悲慘處境,流露出錯綜複雜的情感,還主動向後學解釋“避師名”的原因。結合上述理論來看,這些行為都表明他的自我揭露程度有很大的提升,也是自我意識趨於成熟的體現。

柳宗元在自我揭露時,通常不會表現得和他人針鋒相對,常常以遭受佞人陷害的弱勢姿態出現,用委婉曲折的語氣向親友和後學訴苦,有時顯得十分可憐。柳宗元想要得到他人的同情,竟也如願以償地讓眾多古今學者為其不幸感到唏噓。當代研究者郭新慶認為,韓柳二人的性情迥然不同。柳宗元是溫和的謙謙君子,從不肆意評論他人,寧可終生困死在南荒,也不怨天尤人或率性發聲。而韓愈嫉惡如仇,不平則鳴,令人不敢言其是非;遇到挫折便呼天搶地,為了名利而處心積慮96。何以見得柳宗元從不怨天尤人,又何以見得韓愈貪戀名利?諸如此類“揚柳抑韓”的評判明顯過於主觀,有失公平性。洪迎華和尚永亮兩位學者指出,上世紀70年代末以前,部分學者被政治和意識形態所左右,把柳宗元視為忠直堅剛的進步勢力的代表,韓愈自然成了趨炎附勢的保守的一方。70年代末以後,隨著政治思想的撥亂反正,人們對韓柳的學術研究才重新回到正軌97。由此相信郭新慶的觀點可能是受到上述原因的影響。若從自我意識的角度入手,無論是為師還是創作,韓柳二人都有屬於他們自己的獨特之處和優缺點,研究者無需透過貶低韓愈來抬高柳宗元,能夠略微降低論述的主觀性。

誠然,柳宗元不是十全十美的,也會表現出一些不那麼像謙謙君子的特質。永貞革新失敗後,他喪失了政治上的話語權,不再鋒芒畢露,但又難免保存有以往性格上的強硬剛直,偶爾會以自我為中心。韓愈曾寄信與柳宗元探討史官之事,表達對自己擔任史官可能遭遇人禍、天刑的擔憂。柳宗元非但不理解,反倒作〈與韓愈論史官書〉向韓愈提出嚴厲的質疑:“若果爾,退之豈宜虛受宰相榮己,而冒居館下,近密地,食奉養,役使掌固,利紙筆為私書,取以供子弟費?”他指出這些行為都是古代有志於正道的人所唾棄的。接著,他鄙夷不屑地批評韓愈不該迷信虛無縹緲的鬼神,否則就算不上是明者:“又凡鬼神事,渺茫荒惑無可准,明者所不道。退之之智而猶懼於此。”最後還說起了韓愈的風涼話:“明天子賢宰相得史才如此,而又不果,甚可痛哉!”98全文多處使用短句和感歎句,語速急促且語氣咄咄逼人,已有少許道德綁架的意味。柳宗元自幼飽覽古書,對史官不得善終的事例起碼略知一二,再加上有盟友王叔文被賜死的親身經歷在前,且不說接納韓愈的觀點,至少也應當體諒他的心情。但是,柳宗元這兩點都沒有做到,說明他對韓愈的處境缺乏感同身受,不經深思就橫加指點,未免有些“好為人師”了。

另一方面,柳宗元卻擅長因應對話者的身份而轉換自稱,明顯體現出他有自利的傾向。當他面對友人時,經常以“吾”自稱;當他面對抬舉自己的後學之士和值得敬重的前輩時,則自謙為“僕”;文筆縝密老練,可見柳宗元創作時往往要經過一番精心的考慮,以便向對方展示誠意及留下好印象。

即使柳宗元自從踏入仕途後就有自我反思的意識,但從他謫居永州後對政敵強烈的譴責、頻繁透過遊山玩水以排解鬱悶的行為可見,他內心對政績等個人成就仍有執念,不可能徹底屈服於命運。然而,柳宗元很少審視永貞革新集團和朝廷內部其他政治集團的關係,也沒有深思以前所使用的政治策略是否適當,更多的是批判政敵的奸詐和現實的不公,甚至企圖靠討好他人來獲得同情,導致他始終無法擺脫政治受害者的自我認識。故此,面對貶謫,柳宗元還不忘向外界強調自身在逆境中堅持不懈的精神,他說:“今復得好官,猶不辭讓,何也?以人望人,尚足自進。”(〈與楊京兆憑書〉)99。“自進”即自強,它能夠保證柳宗元不迷失人生的大方向,卻不能讓他掙脫悲劇感的束縛,從而擁抱自信,走向樂觀。在“苦中作樂”的人生取態下,柳宗元的精力必然會被自卑、自責等負面體驗所消耗,這是他無法竭盡全力發展教育事業的原因之一。整體上看,柳宗元被貶永州後,他的自我意識因成長環境的巨大動盪而邁向成熟,比早年更加豐富多元、強烈深刻,並且在長期的謫居生涯中得到穩定;他的自信無法完全回到貶謫前的水準,也不會徹底淪為自卑的個體,這種狀態一直延續到他病歿於柳州。

柳宗元深感痛苦但不沉淪,怨天尤人卻又嘗試獨立自強,這種獨特的自我意識的形成和他早期的成長經歷有很大的關係。根據心理學家的研究,人類的個體差異通常是由家庭環境的不同所造成的,父母的職業、性格特點和生活習慣都是孩童一心嚮往或暗中模仿的對象,孩童會以顯性或隱性的方式將父母對他們的影響呈現出來100。柳宗元自幼接受良好的教育,成年後走上從政之路,因具備出色的講學能力而成為遠近聞名的師者,這些都是受到家庭環境影響的顯性結果。同理,母親範陽盧氏必然也對柳宗元的心理成長產生了深遠的影響,而這種影響卻十分隱蔽,往往不被文學研究者所重視。

在柳宗元早年的認知中,母親是一名即使過著苦日子也依然百折不撓的偉大女性,對於母親的生活信念和言談舉止,他都是非常認可且印象深刻的。母親去世後,柳宗元除了在〈先太夫人河東縣太君歸祔志〉中歌頌她的賢良淑惠,還特別提到她堅強的品質;“歲惡少食,不自足而飽孤幼”和“諸姑之有歸,必廢寢食,禮既備,嘗有勞疾”101兩句都能讓人感受到盧氏在家庭責任和情感維繫層面具有比較堅韌的承載力。而文學最大的特色便是展現文學家的主觀心靈和情感世界,故研究文學有必要探討文學家的思想特點和創作風格的最初成因。以早年記憶為例,人類對悲傷、痛苦和焦慮等負面情緒的體驗通常比愉悅、歡樂等正面情緒更為強烈,情緒正是構成文學的主要因素之一102。儘管柳宗元出生成長於唐代最繁華的京城長安,早年擁有比較優越的受教育和生活條件,但過於安逸的環境並不利於他培養抗逆力。永貞革新的失敗,意味著柳宗元肩負的家族使命化為泡影;陪同他前往貶謫之地永州的母親也因為無法忍受當地酷熱潮濕的惡劣環境,短短半年時間就病逝。柳宗元深感愧對父母,想要繼續努力以實現政治理想來彌補對父母乃至柳氏家族的虧欠,他的精神無疑是痛苦不堪的,但母親的樂觀堅強又在冥冥之中成為他奮進的動力。

論政治才能,柳宗元自然是一個輸家,但政治生涯的不幸遭遇卻無意中為他在南荒傳播文學知識和科舉文化提供了大好良機。兩《唐書》皆高度肯定了他在推動永州和柳州學術繁榮方面所作出的重要貢獻,分別指出“江嶺間為進士者,不遠千里隨宗元師法;凡經其門,必為名士”和“南方為進士者,走數千裏從宗元遊,經指授者,為文辭皆有法”。

柳宗元作為一名自稱“有不至必惎之”的師者,他對待杜溫夫這類裝模作樣的求學者,則不留情面地指認他們的錯誤。柳宗元謫居柳州時,杜溫夫在兩個月內寫了三封長信並附帶十卷文章請求拜見。然而,他並沒有輕易被感動或是沉醉在對方的讚美中,很快便看穿杜溫夫“文多而書頻”的表面勤奮和“書抵吾必曰周孔”的虛偽奉承,誠懇地告誡他:“擬人必於其倫,生以直躬見抵,宜無所諛道”,希望他往後可以擯棄此類缺乏實質意義的行為。另外,柳宗元發現杜溫夫的文學功底尚顯淺薄,存在“用助字不當律令”的問題,例如將表示疑問語氣“乎、歟、耶、哉、夫”與表示肯定語氣“矣、耳、焉、也”混淆使用。對此,柳宗元沒有任何冠冕堂皇的說法,而是有針對性地提出建議:“宜考前聞人所使用,與吾言類且異,慎思之則一益也。”(〈復杜溫夫書〉)103他鼓勵杜溫夫自行考察前代典籍的用字,不要盲目認同自己的觀點,學會慎重思考才能有效提高文學水準。柳宗元這封筆觸犀利的回信,既體現出他對教育事業的深厚責任感,也彰顯出他自身嚴謹的為文態度。

柳宗元之所以嚴格要求自己,是因為他深知師者的榜樣作用。早年在京師任官時,他便認為勤奮刻苦是擔任師者的基本要求,他在〈四門助教廳壁記〉中說:“課生徒之進退,必酌於中道,非博雅莊敬之流,固不得臨於是。”104而對於前代典籍中思想和內容,不能人云亦云或是道聽途說,要敢於深究並提出質疑,柳宗元說:“君子之學,將有以異也,必先究窮其書,究窮而不得焉,乃可以立而正也。”(〈與劉禹錫論周易九六說書〉)105這點與他鼓勵杜溫夫“考前聞人所使用”的做法如出一轍,可見柳宗元二十年來一直保持著高度的自律。

謫居永州期間,柳宗元對當地教育所作出的貢獻在其他歷史文獻中也有所記載。例如,清代光緒《湖南通志》指出唐代湖南進士共有27人,永州占9人;唐代歷屆科舉中,永州共五次囊括湖南所有進士名額。宋代湖南進士共948人,永州占373人,比例高達四成。說明唐宋時期柳宗元等文人將先進的文學和文化帶到永州這一荒蠻之地,對當地的教育發展產生了積極的影響106。其後,柳宗元又被貶到更偏遠的柳州,度過了人生最後的四年。雖然柳州的自然環境也非常惡劣,當地的人文因素與中原有著更大的差異,但柳宗元從閒職員外司馬升職為柳州行政長官,被朝廷賦予了教化州民的職責。自此,柳宗元終於成為“名副其實、堂堂正正”的師者,不再頻繁向他人聲稱自己不配為師。他巧妙引導州民以佛教儀式取代原本落後愚昧的地方習俗,還翻新佛寺作為學堂,很快便達成“人始復去鬼息殺,而務趣於仁愛”的教化目標,欣然撰〈柳州復大雲寺記〉以記錄。

總的來說,柳宗元謫居永州、柳州時期,他的文章通常包含自我譴責、批判佞人、交流學術和寄情於山水等多變的創作動機,反映出他在逆境堅持自我成長,進行自我反思和尋求解脫的複雜心理狀態。他這種頑強不屈的意志也深深感染了後代的文人,陸遊曰:“東坡在嶺海間,最喜讀陶淵明、柳子厚二集,謂之南遷二友。”(《老學菴筆記》卷九)107

歸根結底,此時期的各類作品綜合反映出柳宗元的自我意識已經進入成熟穩定的階段,他能夠更清晰地理解自己的人生目標與創作動機,從而自如地運用各種技巧來傳遞自身的思想和情感,創作出既靈動又富有內涵的作品。他的書信體散文如〈答韋中立論師道書〉討論師友關係和文學創作問題,展現了深邃的思考;山水遊記如〈始得西山宴遊記〉借用巍峨怪特卻被忽視的西山抒發自身懷才不遇的苦悶;寓言故事如〈黔之驢〉則以精煉的筆觸嘲諷了無才無德的政敵。這些作品不僅成為唐代文學的瑰寶,也使柳宗元在中國文學史上享譽盛名。

第三節:柳宗元的自我意識在開展教育方面的局限性

任何一個人物都不可能是完美無缺的,在欣賞柳宗元虛心好學等美好的品格時,也不能忽略其自我意識的局限性。正是這些局限性的存在,才導致柳宗元在發展教育方面欠缺主動性,無法最大程度發揮他的才能,主要表現有以下三點。

其一,柳宗元的自我體驗過於敏感,時常在自尊與自卑的邊界徘徊。眾所周知,永州人眼中平平無奇的自然風光皆能輕易引起柳宗元強烈的情感共鳴,從而創作出筆觸細膩優美的山水遊記,這反映出他對外部世界具有很高的感知力。就文學創作而言,作者能夠敏銳地捕捉身邊的素材並隨時提筆記錄,固然是一種難能可貴的天賦,但這也意味著個體很容易被外界因素所影響,進而誘發不穩定的自我體驗,給人際交往帶來負面影響。例如,在〈答韋中立論師道書〉中,柳宗元開篇便對專程從京師長安前來永州,欲拜自己為師的韋中立說:“僕道不篤,業甚淺近,環顧其中,未見可師者。雖常好言論,為文章,甚不自是也。不意吾子自京師來蠻夷間,乃幸見取。僕自蔔固無取,假令有取,亦不敢為人師。為衆人師且不敢,況敢為吾子師乎?”108

他這麼說,無疑是以自卑的姿態向對方潑了一盆冷水,尤其是“為眾人師且不敢,況敢為吾子師乎?”一句,更是有種正話反說,任性發洩內心對社會現狀之不滿的意圖在其中,其措辭語氣很容易讓對方感到不適。隨後,柳宗元嘗試心平氣和地解釋不願為師的原因,但很快又情不自禁地批判起當時社會的從師風氣,可見他對世俗成見的蔑視。柳宗元表面上只是否定了當時不尊師重道的怪風,實際上是在維護自身的師者尊嚴。在這封書信中,他幾乎用了一半的篇幅來宣洩個人情緒,直到後半部分才開始分享創作心得,最後反而詢問對方“凡若此者,果是耶,非耶?有取乎,抑其無取乎?”柳宗元的做法看似謙虛內斂,還給予了學生自主思考的空間,卻也降低了身為師者的權威性,甚至會讓學生失去求教的積極性,阻礙彼此間進一步的學術交流。

而在〈復杜溫夫書〉中,柳宗元同樣有自尊與自卑相互交織的表現,他說:“吾雖少為文,不能自雕斵,引筆行墨,快意累累,意盡便止,亦何所師法?立言狀物,未嘗求過人,亦不能明辨生之才致。”109一方面,從小學為文章的柳宗元自認為技藝已經達到爐火純青的地步,無需刻意雕琢文辭便能恰到好處地傳達內心的思想感情;從中隱約表示自己創作文章不是為了裝腔作勢或取悅他人,展現出強烈的自尊心。另一方面,柳宗元聲稱:“未嘗求過人,亦不能明辨生之才致。”面對態度不端正的後學杜溫夫,他雖有婉拒之意,但這種做法也反映出他對自身教學能力的不自信,不確定是否能夠指導文學功底如此薄弱的杜溫夫成才,只好採取回避的措施。

其二,柳宗元偶爾會深陷在自卑的泥潭中無法自拔,覺得自己就像一個被社會遺棄的、寸步難行的囚徒,削減了對生活的熱忱。他在〈答周君巢餌藥久壽書〉中描述了自身形容枯槁、精神萎靡的狀態:“宗元以罪大擯廢,居小州,與囚徒為朋,行則若帶纆索,處則若關桎梏,彳亍而無所趨,拳拘而不能肆,槁然若枿,隤焉若璞。”110由此,他哀歎道:“其形固若是,則其中者可得矣。”柳宗元身處自然環境惡劣的永州,身體健康長期受到炎熱和濕毒的威脅,再加上脫離了原有的交際圈子,他總是感到無依無靠,這些不利因素都導致他的心情得不到真正的平復。當一個人在生活中痛苦掙扎,感到自身難保時,自然就沒有底氣為他人提供十足的社會支持。自貶官以來,柳宗元的自我認識基本上都是消極的,一定程度上限制了人生價值的實現。儘管他的才學得到眾多後學之士的認可,不少人還不辭道遠前來拜師,但他依舊認為自己不配為師,或是因為懼怕政敵的中傷而不敢大規模開展教育活動。

人生定位的缺失,令柳宗元覺得自己難以融入社會,生活過得連最普通的老百姓還要痛苦,遂以“進退無以異於眾人”和“至比愚夫愚婦又不可得”(〈與李翰林建書〉)來表示自身處境之艱難。更有甚者,他懷疑起自己作為人類的價值,認為自己猶如一只蜷縮在泥土中的螾蛭,對社會毫無用處,故無人願意傾聽他的聲音,卑微地哭訴道:“僕無聞而甚陋,又在黜辱,居泥塗若螾蛭然,雖鳴其聲音,誰為聽之?”(〈答吳武陵論非國語書〉)111柳宗元不接納當下所擁有的社會身份,即是“現實自我”比不上“理想自我”,這種情況可能會導致個體對自身深感不滿112。因此,當後學前來求教並向他表示欣賞時,很容易引起他對兩個自我的審視和評判,甚至進入極端自卑、自暴自棄的狀態,從而忽略了眼前的教育要務。

其三,在心神恍惚的情況下,柳宗元對學術知識的吸收和文學創作皆受到嚴重的阻礙,而他本人也深刻地意識到了這一點。例如,他在〈與楊京兆憑書〉中自怨道:

凡為文,以神志為主。自遭責逐,繼以大故,荒亂耗竭,又常積憂恐,神志少矣,所讀書隨又遺忘,一二年來,痞氣尤甚,加以衆疾,動作不常。眊眊然騷擾內生,霾霧填擁慘沮,雖有意窮文章,而病奪其志矣。每聞人大言,則蹶氣震怖,撫心按膽,不能自止。又永州多火災,五年之間,四為天火所迫,徒跣走出,壞牆穴牖,僅免燔灼。書籍散亂毀裂,不知所往。一遇火恐,累日茫洋,不能出言,又安能盡意於筆硯,砣砣自苦,以危傷敗之魂哉?113

在〈寄許京兆孟容書〉中,柳宗元亦抒發了想要仿效古賢著書立說,但由於精神困頓而寫不出佳作的失望,他說:“雖欲秉筆覼縷,神志荒耗,前後遺忘,終不能成章。”他還說:“往時讀書,自以不至抵滯,今皆頑然無復省錄。每讀古人一傳,數紙已後,則再三伸卷,復觀姓氏,旋又廢失。”114他不但將以前讀過的書忘得一乾二淨,還難以集中精神鑽研新知識,真是“雪上加霜”。由此可見,柳宗元經常被永州火災頻發等極端因素逼入九死一生的絕境,卻沒有足夠的自我調控能力去應對這些挫折,他各項才能的發揮必然會受到外部條件的制約。

平心而論,雖然柳宗元的自我意識存在一些局限性,但他還是盡可能在自身可接受的範圍內進行文學創作和開展教育活動,為後世留下一批優秀的作品,也為落後的永、柳二州帶去先進的中原文化。從整體上看,上述三點都不能算是特別大的局限性。

柳宗元是唐代當之無愧的文學家、教育家,他的文學教育思想為後人所津津樂道,時至今日仍有許多可資借鑒的地方。無論是“交以為師”的師友觀,還是“順木之天,以致其性”的育才方針,這些思想觀念都是柳宗元因應人生際遇而得出的經驗。少年求學時期,出生成長於京師長安的他擁有良好的受教育條件,因而博覽群書,立志成為和父親一樣的賢官。此時期,他對師道觀和師生關係並沒有什麼特別的看法。進士及第後,柳宗元又考中博學宏詞科,在皇家圖書館任職,獲得更豐富的學習資源,文學素養也進一步得到提升。雖然他不是正式的官學教師,但由於才能受到後學之士的認可,因此成為聲名鵲起的師者,並多次撰文表示對教育事業的支持,廣泛地與師者、後學探討經學思想和文學創作。後來,柳宗元不幸因政治革新失利,先後被貶官至環境惡劣的永州、柳州,不得再回到京師任官。仕途失意反而給他帶來更多閱讀、思考和出遊的機會,促使文章創作邁向新高峰,再加上後學接二連三寫信前來討教,其寶貴的文學創作和教育觀念得以以書面形式保留。

研究柳宗元及其文章,不能只是分析文字表層的意思,應當更深一層去思考文字背後蘊藏著了作者本人的哪些資訊,各篇章所言有無矛盾之處等等。在中國古代的價值體系中,文學家們雖然不重視,甚至避免書寫“自我”,但這不代表他們沒有自我意識。從柳宗元的談及自身想法和感受的諸多文章中可見,他對師者職責、創作理念和心理狀態與文學創作之關係皆有獨到的見解,這些都是自我意識在認知、情感和意志三種形式上的體現。文學心理學作為一個較為新穎的研究視角,學界對許多古代文學家尚缺少這方面的研究。目前,關於李白、杜甫等研究熱度更高的文學家的自我意識,已有相對可觀的研究成果;而柳宗元的自我意識研究則仍然處於起步階段,頗多空白亟待填補。

由於筆者的學識和時間有限,只能夠集中選取柳宗元談及教育的散文來研究其自我意識,不夠全面系統。加上心理學界有關自我意識的研究也沒有統一的定論,故文中所述僅是一家之言,不可避免會缺乏宏觀上的把握。上述不足之處,有待筆者日後持續精進學術,以補充完善此課題。

1.專著

(1)楊國樞、陸洛編著:《中國人的自我:心理學的分析》(重慶:重慶大學出版社,2009年)。

(2)維之編著:《人類的自我意識西方哲學家自我思想解讀》(北京:現代出版社,2009年)。

(3)黃希庭,畢重增主編:《心理學(第二版)》(上海:上海教育出版社,2020年)。

(4)山西省高校師資培訓中心組編,石岩主編:《高等教育心理學》(太原:山西人民出版社,2014年)。

(5)(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年)。

(6)吳文治、謝漢強主編,王春庭等編撰:《柳宗元大辭典》(合肥:黃山書社,2004年)。

(7)維之:《論自我》(北京:文津出版社,1991年)。

(8)孫昌武:《柳宗元評傳》(南京:南京大學出版社,1998年)。

(9)錢谷融、魯樞元主編:《文學心理學》(上海:華東師範大學出版社,2003年)。

(10)張俊綸:《柳宗元傳》(武漢:湖北人民出版社,2012年)。

(11)翟滿桂:《柳宗元年譜長編》(北京:中國社會科學出版社,2021年)。

(12)楊眉:《健康人格心理學有效促進心理健康的9種模型(第二版)》(北京:北京首都經濟貿易大學出版社,2021年)。

(13)曾大興:《文學地理學研究》(北京:商務印書館,2012年)。

(14)唐群:《唐代教育研究》(西安:西安出版社,2009年)。

(15)吳文治:《柳宗元資料彙編》(北京:中華書局,1964年)。

(16)郭新慶:《柳宗元評傳》(上海:上海古籍出版社,2016年)。

(17)翟滿桂:《柳宗元永州事蹟與詩文考論》(上海:上海三聯書店,2015年)。

(18)任曉兵、李娜:《“不敢為人師”的教育家柳宗元》(太原:山西人民出版社,2020年)。

(19)趙泳:《社會自我意識研究》(西安:陝西人民出版社,1998年)。

(20)弗洛伊德著,石磊編譯:《弗洛伊德談自我意識》(北京:中國商業出版社,2010年)。

(21)洪子誠:《作家的姿態與自我意識》(西安:陝西人民教育出版社,1991年)。

2.期刊論文

(1)翟學偉:〈儒家式的自我及其實踐:本土心理學的研究〉,《南開學報》第5期(2018年)。

(2)洪迎華、尚永亮:〈柳宗元研究百年回顧〉,《文學評論》第5期(2004年)。

(3)楊智雄、喻錦:〈21世紀以來國內柳宗元教育研究綜述——以CNKI呈現的文獻為中心〉,《文化創新比較研究》第17期(2017年)。

(4)李芳民:〈家族圖譜與家世記憶——柳宗元自撰家族墓誌碑銘文的文化蘊涵〉,《文學遺產》第2期(2021年)。

(5)康震、李麗:〈柳宗元的文學教育實踐與文學教育思想〉,《陝西師範大學學報》第40卷第5期(2011年)。

(6)龔平:〈柳宗元傳記文思想性譾論〉,《名作欣賞》第6期(2022年)。

(7)趙新國:〈論柳宗元的教育思想及影響〉,《湖南師範大學教育科學學報》第2期(2009年)。

(8)尚永亮:〈圓外方中:柳宗元被貶後的心性設計與主客觀矛盾——以與楊誨之“說車”諸書為中心〉,《江海學刊》第1期(2003年)。

(9)何蕾:〈崇教與尊學:論中唐儒學復興之韓、柳差異〉,《理論月刊》第10期(2019年)。

(10)王芳:〈中西方文學自我意識差異〉,《內蒙古大學學報》第2期(1996年)。

(11)何蕾:〈柳宗元“多元”思想與唐宋文化轉型之分途——兼論柳宗元與韓愈思想比較〉,《海南大學學報》第36卷第1期(2018年)。

(12)李芳民:〈空間營構、創作場景與柳宗元的貶謫文學世界——以謫居永州時期的生活與創作為中心〉,《清華大學學報》第34卷第1期(2019年)。

3.學位論文

(1)劉美玉:《柳宗元書信研究》(福州:福建師範大學,碩士論文,2007年8月)。

(2)孫萍:《柳宗元的主體意識及其文學創作的主體性研究》(成都:四川師範大學,碩士論文,2014年4月)。

(3)盧春苗:《家族文化對柳宗元的影響研究——兼論中唐柳氏家族的文化意義》(南京:南京大學,碩士論文,2013年5月)。

(4)徐麗敏:《柳宗元書啟文研究》(福州:福建師範大學,碩士論文,2007年4月)。

(5)楊文榜:《柳宗元及其詩歌研究》(南京:南京師範大學,博士論文,2007年5月)。

腳註 :

1.楊國樞、陸洛編著:《中國人的自我:心理學的分析》(重慶:重慶大學出版社,2009年),頁12-13。

2.維之編著:《人類的自我意識西方哲學家自我思想解讀》(北京:現代出版社,2009年),頁342-346。

3.翟學偉:〈儒家式的自我及其實踐:本土心理學的研究〉,《南開學報》第5期(2018年),頁124-127、133。

4.黃希庭,畢重增主編:《心理學(第二版)》(上海:上海教育出版社,2020年),頁86-87。

5.山西省高校師資培訓中心組編,石岩主編:《高等教育心理學》(太原:山西人民出版社,2014年),頁189-190。

6.山西省高校師資培訓中心組編,石岩主編:《高等教育心理學》(太原:山西人民出版社,2014年),頁192。

7.洪迎華、尚永亮:〈柳宗元研究百年回顧〉,《文學評論》第5期(2004年),頁162-172。

8.楊智雄、喻錦:〈21世紀以來國內柳宗元教育研究綜述——以CNKI呈現的文獻為中心〉,《文化創新比較研究》第17期(2017年),頁44-45。

9.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1591。

10.李芳民:〈家族圖譜與家世記憶——柳宗元自撰家族墓誌碑銘文的文化蘊涵〉,《文學遺產》第2期(2021年),頁37。

11.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁755。

12.同上,頁755-756。

13.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁756。

14.同上,頁771。

15.李芳民:〈家族圖譜與家世記憶——柳宗元自撰家族墓誌碑銘文的文化蘊涵〉,《文學遺產》第2期(2021年),頁41。

16.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁825。

17.同上,頁826。

18.同註16。

19.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁826。

20.同上,頁1957。

21.同註19,頁2074。

22.同註19,頁1978。

23.吳文治、謝漢強主編,王春庭等編撰:《柳宗元大辭典》(合肥:黃山書社,2004年),頁544。

24.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1511。

25.同上,頁2559。

26.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2192。

27.同上,頁2168。

28.同註26,頁1073。

29.維之:《論自我》(北京:文津出版社,1991年),頁275。

30.孫昌武:《柳宗元評傳》(南京:南京大學出版社,1998年),頁4。

31.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁826。

32.錢谷融、魯樞元主編:《文學心理學》(上海:華東師範大學出版社,2003年),頁89-90。

33.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2136。

34.康震、李麗:〈柳宗元的文學教育實踐與文學教育思想〉,《陝西師範大學學報》第40卷第5期(2011年),頁103。

35.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2200。

36.同上,頁2209。

37.同註35,頁2192。

38.龔平:〈柳宗元傳記文思想性譾論〉,《名作欣賞》第6期(2022年),頁164-165。

39.龔平:〈柳宗元傳記文思想性譾論〉,《名作欣賞》第6期(2022年),頁164。

40.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1173。

41.同上,頁2114。

42.張俊綸:《柳宗元傳》(武漢:湖北人民出版社,2012年),頁27-28。

43.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2167。

44.同上,頁2168-2169。

45.同註43,頁567。

46.趙新國:〈論柳宗元的教育思想及影響〉,《湖南師範大學教育科學學報》第2期(2009年),頁90。

47.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2200。

48.劉美玉:《柳宗元書信研究》(福州:福建師範大學,碩士論文,2007年8月),頁10。

49.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2153。

50.同上。

51.張俊綸:《柳宗元傳》(武漢:湖北人民出版社,2012年),頁27。

52.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2136。

53.同上,頁2074。

54.翟滿桂:《柳宗元年譜長編》(北京:中國社會科學出版社,2021年),頁142。

55.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1661。

56.同上,頁2070。

57.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2273。

58.孫昌武:《柳宗元評傳》(南京:南京大學出版社,1998年),頁48-49。

59.翟滿桂:《柳宗元年譜長編》(北京:中國社會科學出版社,2021年),頁122-125。

60.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2191-2192。

61.翟滿桂:《柳宗元年譜長編》(北京:中國社會科學出版社,2021年),頁86-144。

62.劉美玉:《柳宗元書信研究》(福州:福建師範大學,碩士論文,2007年8月),頁10-11。

63.尚永亮:〈圓外方中:柳宗元被貶後的心性設計與主客觀矛盾——以與楊誨之“說車”諸書為中心〉,《江海學刊》第1期(2013年),頁172-173。

64.楊國樞、陸洛編著:《中國人的自我:心理學的分析》(重慶:重慶大學出版社,2009年),頁36。

65.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2178。

66.同上,頁2070。

67.何蕾:〈崇教與尊學:論中唐儒學復興之韓、柳差異〉,《理論月刊》第10期(2019年),頁72。

68.翟滿桂:《柳宗元年譜長編》(北京:中國社會科學出版社,2021年),頁147-153。

69.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2009。

70.同上,頁1978。

71.同註69,頁2158。

72.同註69,頁2009。

73.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1339。

74.同上,頁2176。

75.同註73,頁2200。

76.同註73,頁2196。

77.同註73,頁2197。

78.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2178。

79.同上,頁2196。

80.楊眉:《健康人格心理學有效促進心理健康的9種模型(第二版)》(北京:北京首都經濟貿易大學出版社,2021年),頁174。

81. 曾大興:《文學地理學研究》(北京:商務印書館,2012年),頁333-334。

82.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1998。

83.黃希庭,畢重增主編:《心理學(第二版)》(上海:上海教育出版社,2020年),頁90。

84.同上,頁91。

85.唐群:《唐代教育研究》(西安:西安出版社,2009年),頁186-189。

86.王芳:〈中西方文學自我意識差異〉,《內蒙古大學學報》第2期(1996年),頁73。

87.吳文治:《柳宗元資料彙編》(北京:中華書局,1964年),頁250。

88.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1998。

89.同上。

90.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1955-1958。

91.同上,頁2052-2053。

92.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2113。

93.尚永亮:〈圓外方中:柳宗元被貶後的心性設計與主客觀矛盾——以與楊誨之“說車”諸書為中心〉,《江海學刊》第1期(2003年),頁173-174。

94.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1662。

95.楊國樞、陸洛編著:《中國人的自我:心理學的分析》(重慶:重慶大學出版社,2009年),頁38。

96.郭新慶:《柳宗元評傳》(上海:上海古籍出版社,2016年),頁212-213。

97.洪迎華、尚永亮:〈柳宗元研究百年回顧〉,《文學評論》第5期(2004年),頁167-168。

98.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2025-2027。

99.同上,頁1980。

100.錢谷融、魯樞元主編:《文學心理學》(上海:華東師範大學出版社,2003年),頁89。

101.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁825-826。

102.錢谷融、魯樞元主編:《文學心理學》(上海:華東師範大學出版社,2003年),頁90-91。

103.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2221-2222。

104.同上,頁1718。

105.同註103,頁2042。

106.翟滿桂:《柳宗元永州事蹟與詩文考論》(上海:上海三聯書店,2015年),頁262-263。

107.吳文治:《柳宗元資料彙編》(北京:中華書局,1964年),頁113。

108.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2176。

109.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁2221。

110.同上,頁2106。

111.劉美玉:《柳宗元書信研究》(福州:福建師範大學,碩士論文,2007年8月),頁20。

112.山西省高校師資培訓中心組編,石岩主編:《高等教育心理學》(太原:山西人民出版社,2014年),頁196。

113.(唐)柳宗元著,尹占華、韓文奇校注:《柳宗元集校注》(北京:中華書局,2013年),頁1979。

114.同上,頁1958。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言