〈初探廣東「釋家」唱誦與佛經梵漢譯文的語音對應〉

余鍳堄

按史書記載,漢明帝曾「夜夢金人」,繼而差遣使臣西尋佛法,後遇白馬馱經,佛教東傳震旦迄今至少已有兩千餘年。自佛教傳入以來,一直與我國本土的文化產生互動,形成獨有的系統,因而有「漢傳佛教」、「中國佛教」等獨稱,兩千多年來,在我國發展的佛教各宗各派,更以我國為祖庭傳揚到世界各地,如唐代的「密宗」傳揚至日本,在其國落地生根演變成「真言宗」、中國禪宗所發展的出「五派七流」更開枝散葉,分別傳揚到韓國、越南等地,在本國中,以廣東為例,自明朝則有「曹洞宗」的傳入,福建、台灣等地則以「臨濟宗」爲主,篇幅有限,在此不作詳論,僅舉數例以發明。可見,佛教為中華文化不可分割的一部分,其傳播之廣、影響之巨大,不論在國内海外,縱橫古今,實為中華文化之代表。

然佛理甚深,要瞭解佛教及當中的文化思想,必先按其次第方能究竟,所謂「信解行證」,其中的解,即與文字不可分割,故佛教之三皈依,除了皈依佛教的精神導師佛陀、依止按佛陀教誨修行的僧衆外,更需依從經文所載之道理,是爲「深入經藏」,因此,譯經的工作是相當重要的一環,更與中華文化的傳承息息相關。

所謂「梵漢對譯」,是指從後漢三國時期開始,佛教傳入中國後,將佛經中梵文翻譯作漢字的工作。基於梵文是表音文字,部分專有名詞和咒語,則採用音譯,如:「bodhi」譯作「菩提」、「padma」(蓮花)對譯為「波頭摩」、咒語「namobuddhāya」翻成「南謨佛陀耶」等等;其餘的梵文則采用意譯,故在對譯上可分作兩種方式。1

如前文提及,佛教傳入後一直與我國文化存有互動,乃至吸收等,「梵漢對譯」的進行當中正好證明此種現象。學者梁慧婧在《論梵漢對音的時代性》指出,譯梵爲漢可分三個時段:「後漢三國魏晉南北朝、隋唐時代及宋遼金西夏。」2又學者俞敏《後漢三國梵漢對音譜》:「第一時期清濁音混淆,以濁音譯清音爲多。」3歷代在翻譯經文時,尤其較早期(引文所指的第一時期:後漢三國魏晉南北朝),較多出現不穩定因素。從東漢起,便有一些僧侶如:安世高和支婁迦識開始將梵語經典翻譯成漢語。4但因這些譯師本身部分並非漢人,礙於語言文化差異,譯師各自出生的背景、政治社會環境的變遷,各譯師對於翻譯經文都有不同的翻譯取態。又有部分譯經是在口相傳授的情況下進行,因此產生清濁相混的問題。

基於「梵漢對譯」當中的文法考量,為傳揚教義,故在翻譯時須參考我國當時本土的五家七宗如:儒家、道教的用語。直至魏晉南北朝時期,康僧會和法護等便開始注重翻譯的文化適應性,就佛教教義作本土化之詮釋,與儒家「孝」道結合。此外,東晉時期僧肇所寫的《不真空論》中,僧肇便嘗試借用道教的「無」和儒家的「中庸」解釋佛教中所謂「空」的概念。

直至第二時期,梵漢的對譯才逐漸規律化。在隋唐時期,基於官方支持及前朝的翻譯基礎,翻譯經典事業逐漸成熟,如玄奘、鳩摩羅什、不空等,其翻譯之經咒更流傳至今,如本文分析的《瑜伽燄口施食科儀》中的咒語等亦為不空三藏等翻譯。學者梁慧婧將玄奘與不空分為兩個系統的音譯。玄奘譯作漢語時,全濁音是對應梵語的不送氣、送氣兩套濁音;不空譯作漢語時,全濁音則對應梵語送氣濁音,鼻音對應梵語不送氣濁音和鼻音。5簡而言之,梵音是以清濁作區別,後中古音中聲母的清濁音發展至陰聲調與陽聲調。

陳澧(清)在《廣州音說》曰:「廣州方音,合於隋唐韻書切語,為他方所不及者,約有數端……平上去入四聲各有一清一濁、他方之音多不能分上去入之清濁。」6唐玄奘與不空的翻譯基本上是與《切韻》的系統相通,在語言學及方言學中,又認為現今廣府地區所使用粵語是與中古時期的《切韻》高度對應,相對於其他方言,粵語是貫徹始終地保留了陰高陽低的語音傳統,尤其廣府地區(廣州、香港一帶),故廣東話對中華文化傳承的貢獻是舉足輕重的。《切韻》系統代表著唐朝,既然在使用粵語朗誦《唐詩》時能很大程度準確地與《切韻》對應,以及日常使用的粵語尚延續源自唐代「陰高陽低」的語音傳統。以粵語唱誦的「釋家」科儀理應亦能高度與中古時期乃至佛教原始傳入的梵語發音相應。

按《香港的廣東釋家經懺師承考略》描述:「(廣東地區)宗教祭祀活動頻繁,因而造就了一大批宗教從業員。」7目前,香港一帶仍有佛社、道堂保留采用「釋家」經懺的儀式,聘請一眾「釋家」的群體,而「釋家」泛指的是粵港澳地區,發源自廣東肇慶鼎湖山的「廣東佛教」群體,是以「廣府話」(或廣東話)唱誦佛教經文咒語及相關科儀。關於「釋家」群體的念誦方式更為獨特,部分咒語發音是與現代粵語讀音有所不同的。與廣東「釋家」相關的「釋家音樂」、「廣東焰口」亦被納入香港非物質文化遺產清單。8基於前段論述關於粵語對唐代語音傳統的傳承,及「釋家」科儀本具的獨特性,屬於非物質文化遺產中的保育項目,學生認爲此議題具備重大的探討價值。

2.1研究問題

縱觀前人之研究,多從佛事的音樂、樂理(樂譜)等作研究,關注「釋家」經生的唱誦節奏、負責吹奏樂器的醮師所演奏的曲調,如:〈香港寶蓮禪寺廣東燄口佛事音樂個案研究:儀式中音樂的神聖與世俗〉9及學者羅明輝的〈香港竹林禪院“大悲懺”音樂〉等。10本人亦曾先後在前年(2023年)及去年(2024年)於香山學社發表兩篇關於廣東釋家的文章:《羅維宗師傅的廣東梵音經懺教學精神》、11《廣東孔雀明王彈經法會略考》當中亦論及廣東釋家科儀的構成與進行,以及廣東經懺系統中的音樂元素「三丁一板」、「三五三七」、以及相關傳承。12然而對於佛事中所用到經咒之讀音、聲調等,似乎尚無學者論及。故此,本文希望能借由是次的研究,嘗試將部分廣東「釋家」唱誦咒語的讀音,與現代粵語讀音、漢語中古音聲調及梵音作對比,以補充「釋家」相關研究的空白,這是本篇關注的部分。

又學生發現前人雖對梵漢對譯的歷史及音譯系統記錄十分詳盡,然而缺乏跨語言(或方言)的比較,特別是「釋家」現行的「廣府話」(或廣東話),究竟梵文咒語當中的異同為何,在這方面甚少學者涉獵。基於廣東話保留了中古音聲母的傳統,學生提出以下研究問題:

問題一:在「釋家」科儀中,咒語(粵音)聲調之陰陽與中古音及梵語聲母的清濁是否接近?與現代粵語聲調的陰陽是否相同?如前文提到,在廣東話當中,尚有區分陰陽聲調之分,此乃繼中古音的語音傳統開展而來。而梵語亦是以清濁二音作區別。因此,從這方面去推論,「釋家」唱誦的聲調陰陽與中古音及梵語聲母的清濁理應相近。

問題二:假如異於梵語,「釋家」咒語(粵音)讀音之陰陽是否則與中古音之清濁相近?假如異於中古音,「釋家」咒語(粵音)讀音之陰陽是否與梵語的清濁相近?由於缺乏前人的作數據對比,僅有理論基礎為前提下,在現實中有可能出現的多種因素。

問題三:會否出現「釋家」咒語(粵音)聲調之陰陽異於與中古音、梵語的清濁及現代粵語聲調的情況。基於不同的歷史因素,可能會出現三者皆不吻合的狀況。

2.2調查方法

為了解答以上三個問題,學生在香港仍有保留廣東「釋家」唱誦的寺院道堂中進行了田野調查,希望藉此記錄「釋家」法事中梵咒的唱誦,收集「釋家」咒音與梵文原音、中古音及現代粵語讀音的聲調作對比,嘗試找出四者之間的異同,從而得知梵漢對譯的保留程度。梵文分爲音譯與意譯兩方面,本文探討主要為廣東「釋家」(或稱:廣東佛教)唱誦時所應用的部分咒語,主要為音譯的部分。

p、t、k代表聲母中的清音;b、d、g代表聲母中的濁音與相應翻譯漢字的中古音聲調、現代粵語

|

梵音聲母 |

中古 |

現代粵語 |

|

p、t、k |

清音 |

陰聲調 |

|

b、d、g |

濁音 |

陽聲調 |

學生自2023年10月至2024年10月觀察多場「釋家」法事,全程參與,觀察的地點、項目、日期等相關資料,詳見下表:13

|

日期 |

地點 |

所觀察的科儀 |

相關資訊 |

圖片 |

對應本篇數據 |

|

2023年10月 7日

|

旺角華松仙館 |

恭賀黃大仙寳誕拜禮《藥師懺》 |

六眾經生 |

|

《藥師灌頂真言》 |

|

2023年 10月 17日 |

荃灣圓玄學院 |

《釋科散花科儀》 《釋科啓靈沐浴科儀》 |

七眾經生 |

無 |

《藥師灌頂真言》 《普召請真言》 |

|

2023年 12月 9日 |

大嶼山寶蓮寺 |

傳授三壇大戒圓滿施放四大部洲五寳《瑜伽燄口施食科儀》 |

加持:[14] 由智德、寬印、寬惺、性觀、慧朗五位法師擔任 |

|

《發菩提心真言》 《召罪真言》 |

|

2024年8月 12日

|

大嶼山寶蓮寺 |

盂蘭報恩法會圓滿施放《瑜伽燄口施食科儀》(水幽) |

加持:竹林禪寺意禪法師擔任 |

|

《發菩提心真言》 《召罪真言》 |

|

2024年9月 2日 |

大嶼山寶蓮寺 |

恭祝地藏菩薩寳誕施放《瑜伽燄口施食科儀》 |

加持:東蓮覺苑僧徹法師、西方寺寬惺法師、竹林禪寺意禪法師擔任 |

|

《發菩提心真言》 《召罪真言》 《普召請真言》 |

|

2024年10月 27日 |

隱廬佛社 |

恭祝藥師如來寶誕拜禮《藥師懺》 |

十八眾經生 |

|

《藥師灌頂真言》

|

|

2024年11月 10日 |

隱廬佛社 |

施放《瑜伽燄口施食科儀》 |

加持:東蓮覺苑僧徹法師、智德法師、性觀法師擔任 |

|

《發菩提心真言》 《召罪真言》 |

本文「釋家」粵語唱誦咒音的數據出處如上,因篇幅所限,本篇調查中,將從廣東「釋家」的科儀中,選取具備代表性的咒語作研究對象,共選取四段咒語:《藥師灌頂真言》(見於《藥師懺》、《釋科散花科儀》)、《普召請真言》(見於《釋科啓靈沐浴科儀》)、《發菩提心真言》和《召罪真言》(末二見於《瑜伽燄口施食科儀》)。

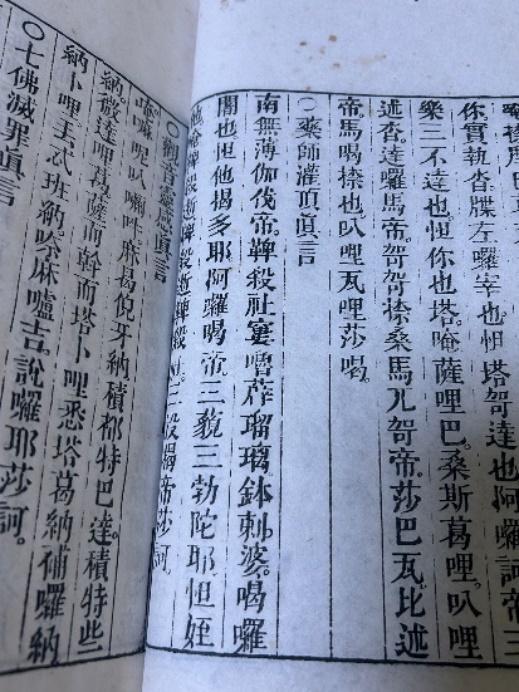

其中,梵文(羅馬拼音)的資料來源分別取自台灣嘉豐出版社出版的《真言事典》、15簡豐祺校註的《古梵文佛教咒語全集》。16至於漢字之譯文,《瑜伽燄口》之二咒是根據清代廣州市華林寺經坊板印《瑜伽燄口施食科儀》一書;17《藥師灌頂真言》與《普召請真言》分別依照清代廣州市華林寺經坊板印《禪門日誦》與《禪門讚本》(見圖一至四)。18

(圖一、二:華林寺板印《瑜伽燄口施食科儀》:《發菩提心真言》和《召罪真言》)

(圖三:華林寺板印《禪門日誦》)19 (圖四:華林寺板印《禪門讚本》)20

本文研究之漢字,其中古音的清濁對應是通過香港中文大學的「粵語多功能字庫」得出、21現代粵語的讀音則利用「粵語審音配詞字庫」查考。22

3.1四段咒語的數據對比

本文僅選取梵文中p、t、k代表聲母中的清音;b、d、g代表聲母中的濁音與相應翻譯漢字的中古音聲調、現代粵語讀音及「釋家」法事中梵咒聲調作對比,以下為對比所得之數據。

數據一:《藥師灌頂真言》梵文、漢語、現代粵語及「釋家」唱誦的對比:

(1)

|

a. 梵 |

namo bhagavate |

|||||

|

b. 漢 |

南 |

無 |

薄 |

伽 |

伐 |

帝 |

|

c. 現代粵語 |

naam4 |

mou4 |

bok6 |

gaa1 |

fat6 |

dai3 |

|

d. 釋家唱誦 |

naam4 |

mou4 |

bou2 |

ke4 |

faa1 |

dei6 |

(2)

|

a. 梵 |

bhaiṣajya |

|

|

|

b. 漢 |

鞞 |

殺 |

社 |

|

c. 現代粵語 |

bing2 |

saat3 |

se5 |

|

d. 釋家唱誦 |

pei4 |

saat3 |

se5 |

(3)

|

a. 梵 |

guru vaiḍūrya |

||||

|

b. 漢 |

窶 |

嚕 |

薜 |

琉 |

璃 |

|

c. 現代粵語 |

geoi6 |

lu3 |

bai6 |

lau4 |

lei1 |

|

d. 釋家唱誦 |

keoi1 |

lou5 |

pei3 |

lau4 |

lei4 |

(4)

|

a. 梵 |

prabha rājāya |

||||||

|

b. 漢 |

鉢 |

喇 |

婆 |

喝 |

囉 |

闍 |

也 |

|

c. 現代粵語 |

but3 |

laa3 |

po4 |

hot3 |

lo1 |

dou1 |

jaa5 |

|

d. 釋家唱誦 |

bo1 |

naai5 |

po4 |

ho4 |

naai5 |

se1 |

je4] |

(5)

|

a. 梵 |

tathāgatāya |

|

|

|

|

|

b. 漢 |

怛 |

他 |

揭 |

多 |

也 |

|

c. 現代粵語 |

daat3 |

taa1 |

kit3 |

do1 |

jaa5 |

|

d. 釋家唱誦 |

daan1 |

to1 |

je4 |

do1 |

je6 |

(6)

|

a. 梵 |

arhate |

|

|

|

|

b. 漢 |

阿 |

囉 |

喝 |

帝 |

|

c. 現代粵語 |

aa3 |

o1 |

hot3 |

dai3 |

|

d. 釋家唱誦 |

o1 |

naai5 |

ho4 |

dei6 |

(7)

|

a. 梵 |

samyaksambuddhāya |

|||||

|

b. 漢 |

三 |

藐 |

三 |

勃 |

陀 |

耶 |

|

c. 現代粵語 |

saam1 |

miu5 |

saam1 |

but6 |

to4 |

je4 |

|

d. 釋家唱誦 |

saam1 |

miu5 |

saam1 |

bou2 |

to4 |

je4 |

(8)

|

a. 梵 |

tadyathā: oṃ |

|||

|

b. 漢 |

怛 |

姪 |

他 |

唵 |

|

c. 現代粵語 |

daat3 |

zat6 |

taa1 |

am2 |

|

d. 釋家唱誦 |

daan1 |

zi1 |

to1 |

aan3 |

(9)

|

a. 梵 |

bhaiṣajye bhaiṣajye |

|||||

|

b. 漢 |

鞞 |

殺 |

逝 |

鞞 |

殺 |

逝 |

|

c. 現代粵語 |

bing2 |

saat3 |

sai6 |

bing2 |

saat3 |

sai6 |

|

d. 釋家唱誦 |

pei4 |

saat3 |

se5 |

pei4 |

saat3 |

se5 |

(10)

|

a. 梵 |

bhaiṣajya |

|

|

|

b. 漢 |

鞞 |

薩 |

社 |

|

c. 現代粵語 |

bing2 |

saat3 |

se5 |

|

d. 釋家唱誦 |

pei4 |

saat3 |

se5 |

(11)

|

a. 梵 |

samudgate svāhā |

|||||

|

b. 漢 |

三 |

沒 |

揭 |

帝 |

莎 |

訶 |

|

c. 現代粵語 |

saam1 |

mut6 |

kit3 |

dai3 |

saa1 |

ho1 |

|

d. 釋家唱誦 |

saam1 |

mou5 |

gei1 |

dei6 |

so1 |

ho1 |

表一:對應數據一,抽出本文需分析的咒音作對比,包括:梵文、中古音、現代粵語(下簡稱:現粵)及「釋家」唱誦(下簡稱:粵唱)。

|

句子編號 |

梵音 (清/濁) |

中古音 (清/濁) |

現粵 (陰/陽) |

粵唱 (陰/陽) |

類別 |

|

1 |

Bha(濁) |

薄(全濁) |

bok6(陽入) |

bou2(陰上) |

六 |

|

1 |

Ga(濁) |

伽(全濁) |

gaa1(陰平) |

ke4(陽平) |

四 |

|

5 |

Ga(濁) |

揭2(次清) |

kit3(下陰入) |

je4(陽平) |

二

|

|

11 |

Ga(濁) |

揭2(次清) |

kit3(下陰入) |

gei1(陰平) |

五 |

|

1、6 |

te(清) |

帝(全清) |

dai3(陰去) |

dei6(陽去) |

六 |

|

2、9、10 |

bha(濁) |

鞞(全清) |

bing2(陰上) |

pei4(陽平) |

二 |

|

4 |

bha(濁) |

婆(全濁) |

po4(陽平) |

po4(陽平) |

一 |

|

5、8 |

ta(清) |

怛(全清) |

daat3(下陰入) |

daan1(陰平) |

一 |

|

5、8 |

thā(清) |

他(次清) |

taa1(陰平) |

to1(陰平) |

一 |

|

5 |

tā(清) |

多(全清) |

do1(陰平) |

do1(陰平) |

一 |

|

7 |

bud(濁) |

勃(全濁) |

but6(陽入) |

bou2(陰上) |

六 |

|

7 |

dhā(濁) |

陀(全濁) |

to4(陽平) |

to4(陽平) |

一 |

|

8 |

d(濁) |

姪(全濁) |

zat6(陽入) |

zi1(陰平) |

六 |

數據二:《發菩提心真言》梵文、漢語、現代粵語及「釋家」唱誦的對比

(12)

|

a. 梵 |

oṃ |

|

b. 漢 |

唵 |

|

c. 現代粵語 |

am2 |

|

d. 釋家唱誦 |

aan1 |

(13)

|

a. 梵 |

bodhi-cittam |

|

||

|

b. 漢 |

補 |

提 |

即 |

答 |

|

c. 現代粵語 |

bou2 |

tai4 |

zik1 |

daap3 |

|

d. 釋家唱誦 |

pou4 |

tai4 |

zik1 |

daa1 |

(14)

表二:對應數據二,抽出本文需分析的咒音作對比,包括:梵文、中古音、現代粵語(下簡稱:現粵)及「釋家」唱誦(下簡稱:粵唱)。

|

句子編號 |

梵音 (清/濁) |

中古音 (清/濁) |

現粵 (陰/陽) |

粵唱 (陰/陽) |

類別 |

|

2 |

bo(濁) |

補(全清) |

bou2(陰上) |

pou4(陽平) |

二 |

|

2 |

dhi(濁) |

提(全濁) |

tai4(陽平) |

tai4(陽平) |

一 |

|

2 |

tam(清) |

答(全清) |

daap3(下陰入) |

daa1(陰平) |

一 |

|

3 |

pā(清) |

巴(全清) |

baa1(陰平) |

baa1(陰平) |

一 |

|

3 |

da(濁) |

達(次清) |

daat6(陽入) |

daa2(陰上) |

三 |

數據三:《普召請真言》梵文、漢語、現代粵語及「釋家」唱誦的對比

(15)

|

a. 梵 |

oṃ bhū-pūri |

||||

|

b. 漢 |

唵 |

步 |

步 |

帝 |

唎 |

|

c. 現代粵語 |

am2 |

bou6 |

bou6 |

dai3 |

li1 |

|

d. 釋家唱誦 |

aan1 |

bou6 |

bou6 |

dai3 |

lei6 |

|

a. 梵 |

kāri tāri |

|

|

|

|

b. 漢 |

迦 |

哩 |

哆 |

哩 |

|

c. 現代粵語 |

gaa1 |

lei1 |

do1 |

lei1 |

|

d. 釋家唱誦 |

ke4 |

lei5 |

do1 |

lei6 |

(16)

|

a. 梵 |

tathāgatāya |

|

|

|

|

|

b. 漢 |

怛 |

哆 |

誐 |

哆 |

耶 |

|

c. 現代粵語 |

daat3 |

do1 |

ngo4 |

do1 |

je4 |

|

d. 釋家唱誦 |

daan1 |

to1 |

je4 |

do1 |

je6 |

(17)

表三:對應數據三,抽出本文需分析的咒音作對比,包括:梵文、中古音、現代粵語(下簡稱:現粵)及「釋家」唱誦(下簡稱:粵唱)。

|

句子編號 |

梵音 (清/濁) |

中古音(清/濁) |

現粵 (陰/陽) |

粵唱 (陰/陽) |

類別 |

|

1 |

bhū(濁) |

步1(全濁) |

bou6(陽去) |

bou6(陽去) |

一 |

|

1 |

pū(清) |

步2(全濁) |

bou6(陽去) |

bou6(陽去) |

五 |

數據四:《召罪真言》梵文、漢語、現代粵語及「釋家」唱誦的對比

(18)

|

a. 梵 |

Om, sarva pāpa |

|

|

|

|

|

|

b. 漢 |

唵 |

薩 |

哩 |

斡 |

巴 |

鉢 |

|

c. 現代粵語 |

ann1 |

saat3 |

lei1 |

waat3 |

baa1 |

but3 |

|

d. 釋家唱誦 |

aan3 |

saa1 |

nei1 |

waa1 |

baa1 |

bo1 |

(19)

|

a. 梵 |

ākarsana |

|||

|

b. 漢 |

羯 |

哩 |

沙 |

拏 |

|

c. 現代粵語 |

kit3 |

lei1 |

saa1 |

naa4 |

|

d. 釋家唱誦 |

gei1 |

lei5 |

saa1 |

lou5 |

(20)

|

a. 梵 |

vi-śodhana |

|

|

|

|

b. 漢 |

月 |

戍 |

馱 |

納 |

|

c. 現代粵語 |

jyut6 |

syu3 |

to4 |

naap6 |

|

d. 釋家唱誦 |

pei4 |

seot1 |

to4 |

naa2 |

(21)

|

a. 梵 |

Vajrasattva |

|

|

|

|

|

b. 漢 |

斡 |

資 |

囉 |

薩 |

埵 |

|

c. 現代粵語 |

waat3 |

zi1 |

lo1 |

saat3 |

do2 |

|

d. 釋家唱誦 |

waa4 |

zi1 |

naai5 |

saat3 |

do1 |

(22)

|

a. 梵 |

samaya hum jah |

||||

|

b. 漢 |

薩 |

麻 |

耶 |

吽 |

拶 |

|

c. 現代粵語 |

saat3 |

maa4 |

je4 |

ngau4 |

zaat3 |

|

d. 釋家唱誦 |

saam1 |

maa1 |

je4 |

hung1 |

zaa3 |

表四:對應數據四,抽出本文需分析的咒音作對比,包括:梵文、中古音、現代粵語(下簡稱:現粵)及「釋家」唱誦(下簡稱:粵唱)。

|

句子編號 |

梵音 (清/濁) |

中古音(清/濁) |

現粵 (陰/陽) |

粵唱 (陰/陽) |

類別 |

|

1 |

pā(清) |

巴(全清) |

baa1(陰平) |

baa1(陰平) |

一 |

|

2 |

āka(清) |

羯(全清) |

kit3(下陰入) |

gei1(陰平) |

一 |

|

3 |

dha(濁) |

馱(全濁) |

to4(陽平) |

to4(陽平) |

一 |

|

4 |

tva(清) |

埵(全清) |

do2(陰上) |

do1(陰平) |

一 |

對應上述表一至表四,基於梵音、中古音、現代粵語及「釋家」唱誦(下稱:粵唱)四者在聲母清濁、陰陽出現的現象,歸類為以下六種,又按傳承的保留程度歸納為四:

|

傳承的保留程度 |

六種類別 |

|

完全傳承 (70.7%) |

l 「類別一」:梵音、中古音的清濁一致,同時現代粵語、粵唱聲調的陰陽一致,即四者吻合。(54.1%) l 「類別二」:A:梵音的清濁與粵唱聲調的陰陽吻合;B:中古音的清濁與現代粵語聲調的陰陽吻合(但A與B兩者不吻合)。(12.5%) l 「類別四」:梵音、中古音的清濁與粵唱聲調的陰陽吻合,但與現代粵語聲調的陰陽不吻合。(4.1%)

|

|

大部分傳承 (12.4%) |

l 「類別五」:中古音的清濁與現代粵語及粵唱聲調的陰陽三者吻合,但與梵音的清濁不吻合。(8.3%) l 「類別三」:中古音的清濁與粵唱聲調的陰陽吻合,與梵音的清濁未能吻合,亦與現代粵語聲調的陰陽不吻合。(4.1%) |

|

部分傳承 (16.6%) |

l 「類別六」:梵音、中古音的清濁與現代粵語聲調的陰陽三者吻合,但與粵唱聲調的陰陽不吻合。(16.6%) |

3.2「釋家」唱誦聲調的吻合程度

3.2.1 完全傳承(70.7%)

本研究共從四段咒語中,共抽出24個漢譯字作比較對象,發現以「類別一」的情況在整體數據中比例最高,即梵音、中古音的清濁一致,同時現代粵語、「釋家」唱誦聲調的陰陽一致,共54.2%。在《藥師灌頂真言》中,有五個咒音四者皆吻合,包括:「bha」、「ta」、「thā」、「tā」和「dhā」,其對應的漢譯字為「婆」、「怛」、「他」、「多」和「陀」。

「婆」和「陀」在梵音和中古音皆屬於濁音;「怛」、「他」和「多」為清音。「婆」和「陀」在現代粵語中讀作[po4]、[to4],在「釋家」唱誦中,兩字讀法相同,聲調屬陽平,與濁音相應。「怛」在現代粵語中讀作[daat3],不同於「釋家」唱誦的[daan1],然而兩者聲調為下陰入與陰平,與清音相應。「他」、「多」在現代粵語中讀作[taa1]、[do1] ,[taa1] 不同於「釋家」唱誦的[to1],[do1]則相同,兩字在現代粵語和「釋家」唱誦中,同為陰平。

在《發菩提心真言》,選取的五個咒音中,有三個咒音四者皆吻合,包括:「dhi」、「tam」和「pā」,其對應的漢譯字為「提」、「答」和「巴」。

「提」在梵音和中古音皆屬於濁音;「答」和「巴」為清音。「提」在現代粵語中讀作[tai4],在「釋家」唱誦中,二字讀法相同,聲調屬陽平,與濁音相應。「答」和「巴」在現代粵語中讀作[daap3] 、[baa1],[daap3] 不同於「釋家」唱誦的[daa1],[baa1]則相同,兩字在現代粵語和「釋家」唱誦中,同為陰平或下陰入,與清音相應。

至於《普召請真言》與《召罪真言》,選取的六個咒音中,五個咒音四者皆吻合,包括:《普召請真言》的「bhū」和《召罪真言》的「pā」、「āka」、「dha」、「tva」,其對應的漢譯字為「步1」、「巴」、「羯」、「馱」和「埵」。

《普召請真言》的「步1」和《召罪真言》的「馱」在梵音和中古音皆屬於濁音;《召罪真言》的「巴」、「羯」和「埵」為清音。「步1」和「馱」在現代粵語中分別讀作[bou6]和[to4],在「釋家」唱誦中,二字讀法相同,聲調屬陽去和陽平,與濁音相應。「巴」、「羯」和「埵」在現代粵語中讀作[baa1]、[kit3]、[do2]。[kit3]別於「釋家」唱誦的[gei1],[baa1] 、[do2]則相同,三字在現代粵語和「釋家」唱誦中,分別同為陰聲調,與清音相應。

連同前段「類別一」四者吻合的54.1%,「釋家」唱誦共計有70.7%能與梵音之聲母清濁吻合。然而,當中有12.5%是跳過了中古音,同時異於現代粵語,「釋家」唱誦和梵音之聲母清濁,兩者直接吻合,即「類別二」的情況。在《藥師灌頂真言》中,有兩個咒音出現此情況,包括:「Ga」和「bha」,其對應的漢譯字為「揭1」和「鞞」,兩字的梵音聲母為濁,但中古音「揭1」為次清、「鞞」為全清。在現代粵語中,「揭1」和「鞞」讀作[kit3]和[bing2],屬於下陰入和陰上,別於「釋家」唱誦的[je4]和[pei4],兩者在「釋家」唱誦中,分別同為陽平,與梵音聲母為濁音相應。

在《發菩提心真言》,選取的五個咒音中,有同樣有「類別二」的現象,包括:「bo」,其對應的漢譯字為「補」,其梵音聲母為濁,但「補」為全清。在現代粵語中,「補」讀作[bou2],屬於陰上,別於「釋家」唱誦的[pou4],在「釋家」唱誦中,為陽平,與梵音聲母為濁音相應。

此外,4.1%是梵音、中古音的清濁與粵唱聲調的陰陽同時吻合,即「類別四」。在《藥師灌頂真言》中,有一個咒音出現此情況,包括:「Ga」,其對應的漢譯字為「伽」,其梵音聲母為濁,中古音「伽」為全濁。在「釋家」唱誦中讀作[ke4],為陽平,與梵音聲母及中古音為濁音相應。但現代粵語中,「伽」讀作[gaa1],別於其餘三者。

3.2.2大部分傳承(12.4%)

「釋家」唱誦共計有12.4%能與中古音清濁吻合,按情況分作「類別三」(4.1%)和「類別五」(8.3%)。「類別三」是中古音的清濁與粵唱聲調的陰陽吻合,但與梵音的清濁及現代粵語聲調的陰陽不吻合。「類別五」是中古音的清濁與現代粵語及粵唱聲調的陰陽三者吻合,但與梵音的清濁不吻合。

在《發菩提心真言》中,有一個咒音出現「類別三」的情況,梵文「da」,其對應的漢譯字為「達」,其梵音聲母為濁,但中古音「達」為次清。在現代粵語中,讀作[daat6],屬陽入,「釋家」唱誦的[daa2]為陰上,與中古音的清濁為清音相應。

至於「類別五」,見於《藥師灌頂真言》和《普召請真言》。在《藥師灌頂真言》的「Ga」,其對應的漢譯字為「揭2」,其梵音聲母為濁,但中古音「揭2」為次清,現代粵語讀作[kit3],屬下陰入,「釋家」唱誦的[gei1]為陰平,與中古音的清濁為清音及現代粵語陰聲調相應。《普召請真言》的「pū」,其對應的漢譯字為「步2」,其梵音聲母為清,但中古音「步2」為全濁,現代粵語讀作[bou6],屬陽去,與「釋家」唱誦相同,三者相應。

3.2.3 部分傳承(16.6%)

共計有16.6%的咒音出現「類別六」的情況,集中在《藥師灌頂真言》,計有四個咒音其「釋家」唱誦之發音聲調完全相異於梵、中古清濁及現代粵語聲調陰陽,包括:「Bha」、「te」、「bud」和「d」,其對應的漢譯字為「薄」、「帝」、「勃」和「姪」。

「薄」、「勃」和「姪」在梵音和中古音皆屬於濁音;「帝」為清音。「薄」、「勃」和「姪」在現代粵語中讀作[bok6]、[but6]和[zat6],在「釋家」唱誦中,分別讀作[bou2]、[bou2]和[zi1],分別聲調屬陰上、陰上和陰平,與前三者皆不相應。「帝」在現代粵語中讀作[dai3],在「釋家」唱誦中,讀作[dei6],屬陽去,與前三者同樣不相應。

從正文的數據分析中,根據四段咒語的數據對比,始將在「釋家」科儀中唱誦聲調的吻合程度歸納為三類,包括:「完全傳承」(70.7%)、「大部分傳承」(12.4%)及「部分傳承」(16.6%)。「完全傳承」是指「釋家」粵語咒音聲調之陰陽能與梵文聲母清濁、中古音的聲母清濁及現代粵語陰陽全數或絕大部分吻合。因此, 以目前的數據所見,在「釋家」科儀中,咒語(粵音)聲調之陰陽與中古音及梵語聲母及中古音的清濁接近程度並不低,數據反映「釋家」科儀的咒音很大程度保留了梵文、中古音的聲調清濁,高達七成。

至於「大部分傳承」,佔12.4%,屬個別少數例子。乃發現「釋家」咒語(粵音)讀音之陰陽即使與梵語聲母的清濁不吻合,仍能與與中古音之清濁相近,如文中歸納的「類別三」和「類別五」的「釋家」咒音的陰陽聲調即與梵音的清濁未能吻合,卻與中古音的清濁(「類別三」)及中古音的清濁與現代粵語陰陽(「類別五」)的情況,共計12.4%。反映可能是由於中古時期翻譯成漢語時,未有與梵音吻合所導致,故「釋家」咒語(粵音)讀音之陰陽仍能與與中古音之清濁或今粵語之陰陽相近。

另外,「部分傳承」所佔16.6%,與大部分傳承,同屬個別少數例子。根據學生在文中歸納的「類別六」,即有梵音、中古音的清濁與現代粵語聲調的陰陽三者吻合,但與「釋家」咒語(粵音)聲調之陰陽不吻合的情況,這部分可能意味著「釋家」科儀咒音尚有其獨特的發展軌跡,或與科儀當中的唱誦方式有關,例如在「入意」時會使用所謂「天官喉」,可能因為「釋家」科儀基於音樂性的唱誦而需要改變聲調以遷就唱腔所導致。

最後,在《藥師灌頂真言》中,梵音「Ga」在轉譯成漢字是變成兩個漢字:「伽」、「揭1/揭2」,以至於在現今粵語中具有兩個讀音:[gaa1]、[kit3],在「釋家」咒語中更演變成三個音:[ke4]、[je4]和[gei1];《普召請真言》中,梵音「bhū」和「pū」兩音雖異,然漢譯仍作同一個字「步」、以至於現今粵語及「釋家」咒語的讀音皆相同。以上現象當中,究竟是漢譯的環節有誤,還是歷史因素所致則有待商榷。「釋家」科儀與「梵漢對譯」的課題,尚有許多值得深入探討的部分,然而基於本文篇幅所限,此處只能作客觀的數據分析,至於背後的原因為何,有待日後深入探討。

綜合上文所述,單從目前的分析已知,「釋家」科儀咒音與佛教東傳時所使用之梵音聲母的清濁、經歷漢譯後唐代的中古音的清濁、及經歷千年流傳至今使用的粵語之陰陽的吻合程度甚高。在現存「釋家」科儀中仍保留了許多吻合的咒音,只有少量部分例外。由此可見,「釋家」科儀的咒音對於中華文化的傳承存在極大貢獻。藉由是次研究,相信亦能有助各界得知,在香港尚有「釋家」科儀延續著千年來的中華文化,是大程度地保留了漢譯前梵音及漢譯後的中古音聲母的清濁聲調。

專書:

1. 八田幸畢:《真言事典》(台灣:嘉豐出版社,2002年),頁1713-1722。

2. 余唯康,《廣東孔雀明王彈經法會略考》(香港:香山學社,2023年),頁122-128。

3. 余唯康,《羅維宗師傅的廣東梵音經懺教學精神》(香港:香山學社,2024年),頁105-109。

4. 作者不詳:《禪門日誦》(廣州市:華林寺經坊,1844年),頁19。

5. 作者不詳:《禪門讚本》(廣州市:華林寺經坊,1875年),頁27。

6. 沙門道丘重次:《瑜伽燄口施食科儀》(廣州市:華林寺經坊,清代年份不詳),頁45、59。

7. 卓源樂,《香港的廣東釋家經懺師承考略》(香港:香山學社,2022年),頁 58-60。

8. 簡豐祺:《古梵文佛教咒語全集》(台灣:佛陀教育基金會,2018年),頁117。

論文:

1. 梁慧婧:《論梵漢對音的時代性》,《澳門語言學刊》第55期(2020年6月),頁4-14。

2. 陳士強:〈佛經翻譯論〉,《內明》第七期(1997年1月),頁18-24。

3. 陳韋燕:〈香港寶蓮禪寺廣東燄口佛事音樂個案研究:儀式中音樂的神聖與世俗〉,《香港中文大學》 (2007年12月),頁191-237。

4. 羅明輝:〈香港竹林禪院“大悲懺”音樂〉,《第一屆中韓佛教音樂學術研討會論文集》第一期(2004年10月),頁數不詳。

網絡資料:

1. 康文署,〈廣東焰口〉,香港非物質文化遺產資料庫,網站(https://ww

w.hkichdb.gov.hk/zh t/item.html?140005ca-8c12-4449-94e1-694088ee67a1),發表日期不詳。(瀏覽日期:2024年11月20日)

2. 搜狐:《劉廣和:關於梵漢對音》,搜狐網站(https://www.sohu.com/a/11

7523065_488532),2016年10月28日發表。(瀏覽日期:2024年11月9日)

3. 香港中文大學:《漢語多功能字庫》,網站(https://humanum.arts.cuhk

.edu.hk/Lexis/lexi-mf/),瀏覽日期:2024年11月29日。

4. 香港中文大學:《粵語審音配詞字庫》,網址(https://humanum.arts.cuhk.e

du.hk/Lexis/lexi-can/),瀏覽日期:2024年11月29日。

5. 黃曙聞:《廣州音說》,網站(http://www.wingedhopepedia.cc/antique

_books/an_essay_on_cantonese_phonology_sh.htm),發表日期不詳。(瀏覽日期:2024年11月28日)

註釋

1. 搜狐:《劉廣和:關於梵漢對音》,搜狐網站(https://www.sohu.com/a/117523065_4 88532),2016年10月28日發表。(瀏覽日期:2024年11月9日)

2. 梁慧婧:《論梵漢對音的時代性》,《澳門語言學刊》第55期(2020年6月),頁4-14。

3. 法顯《佛國記》中記載:「皆師師口相傳授,不書之於文字。」(同注2。)

4. 陳士強:〈佛經翻譯論〉,《內明》第七期(1997年1月),頁18-24。

5. 同注2。

6. 黃曙聞:《廣州音說》,網站(http://www.wingedhopepedia.cc/antique _books/an_essay_on_cantonese_phonology_sh.htm),發表日期不詳。(瀏覽日期:2024年11月28日)

7. 卓源樂,《香港的廣東釋家經懺師承考略》(香港:香山學社,2022年),頁 58-60。

8. 康文署,〈廣東焰口〉,香港非物質文化遺產資料庫,網站(https://www.hkichdb.gov.hk/zh t/item.html?140005ca-8c12-4449-94e1-694088ee67a1),發表日期不詳。(瀏覽日期:2024年11月20日)

9. 陳韋燕:〈香港寶蓮禪寺廣東燄口佛事音樂個案研究:儀式中音樂的神聖與世俗〉,《香港中文大學》 (2007年12月),頁191-237。

10. 羅明輝:〈香港竹林禪院“大悲懺”音樂〉,《第一屆中韓佛教音樂學術研討會論文集》第一期(2004年10月),頁數不詳。

11. 余唯康,《羅維宗師傅的廣東梵音經懺教學精神》(香港:香山學社,2024年),頁105-108。

12. 余唯康,《廣東孔雀明王彈經法會略考》(香港:香山學社,2023年),頁122-128。

13. 照片為自行拍攝。

14. 金剛上師,廣東地區俗稱「加持」,即負責主持「放燄口」的人。

15. 八田幸畢:《真言事典》(台灣:嘉豐出版社,2002年),頁1713-1722。

16. 簡豐祺:《古梵文佛教咒語全集》(台灣:佛陀教育基金會,2018年),頁117。

17. 沙門道丘重次:《瑜伽燄口施食科儀》(廣州市:華林寺經坊,清代年份不詳),頁45、59。

18. 照片為自行拍攝。

19. 作者不詳:《禪門日誦》(廣州市:華林寺經坊,1844年),頁19。

20. 作者不詳:《禪門讚本》(廣州市:華林寺經坊,1875年),頁27。

21. 香港中文大學:《漢語多功能字庫》,網站(https://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-mf/),瀏覽日期:2024年11月29日。

22. 香港中文大學:《粵語審音配詞字庫》,網址(https://humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-can/),瀏覽日期:2024年11月29日。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言