〈越南成泰十八年《論語》抄本與四庫全書本《論語》之對比研究〉

張洛寅

《論語》作為儒家思想的基本經典,一直備受漢字文化圈推崇。越南作為漢字文化圈的其中一份子,自神武二年(1070年)李聖宗(1023年-1072年)於當時越南首都河內昇龍城興建文廟,祭拜周公(約?-西元前1033),孔子(約前551年-前479年)及孔門七十二賢人開始,由國家政府推崇儒學。後李仁宗(1066年-1127年)自太寧三年(1074年)起以儒學開科取士1,至1919年科舉制度方廢除,持續八百多年,可見《論語》對越南的深刻影響。而在越南最後一個封建朝代阮朝(1802年-1945年),明命帝(阮福晈,1791年-1841年)及嗣德帝(阮翼宗,1829年-1883年)亦大力推崇儒家思想。前者重新整合當時越南的科舉制度,以求和中國相同2;後者亦創作《字學解義歌》以在越南民間普及漢學3,足以管窺當時越南官方的儒學風潮。

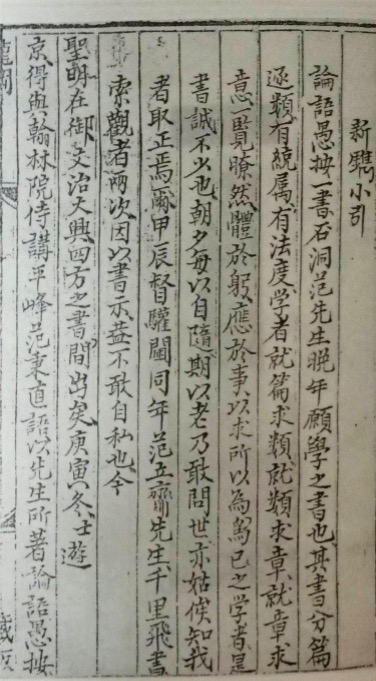

唯在查閱現時“漢喃古籍文獻典藏數位化計劃資料庫”中,《論語》只有兩本,即《論語集注大全》及《四書集注大全節要論語》。前者從板心所寫“五雲樓”4,可以肯定是清代廣城五雲樓5所刻印,再從中國傳入越南;後者版本頁已佚,來源不肯定。則越南當地所刊印的《論語》面貌鮮見有學者研究,仍有待補充。筆者機緣巧合下,曾於一舊書販手中購得一本《論語》手抄本殘本,頁二中寫有出版訊息‘‘成泰(越南阮朝年號,1889年2月1日-1907年9月4日)十八年(1906年)六月初壹日□ 莊壽生□ 嗣德壬午孟冬新刊,長文堂藏板”(下文簡稱長文本);而在越南國家圖書館藏書中,亦有由長文堂所刻印之《紹治叁年五月癸卯科會庭鄕試合選》6。可肯定長文堂為越南之印書堂,內容應是抄錄自越南當地自行刊印之《論語》無誤。本文先描述該抄本的版本學特性,並解釋選用四庫全書本作對照組之原因,後再藉著將之與中國清代四庫全書本《四書章句集注》(下文簡稱四庫本)對比,闡述兩者之異同。

長文本藍封,封無題,頁一有若干與內文無關的其他草稿,頁二有抄自刊本的出版訊息(見前文)。無欄,無魚尾,板心無題字,頁數無標記,每行所書字數16至19字不等。內有印章三方,分別寫“謹制太原”,“徐鵬飛印”及“善漢”;前兩者印章亦見於同一賣家販售的其他舊書,估計是藏書印而非抄寫者本人。裝訂所用的白棉線相當白晳,老化痕跡不明顯;反而與筆者所見新亞研究所修書小組所用之棉線及南京圖書館藏過雲樓舊藏相同7,應是後來收藏者重新裝訂。第一,二頁用紙異於其他頁數,為一西式藍線紙,並覆蓋於原第一二頁之外,未完全覆蓋處型隱約見到剩餘的《論語》原文。不過此類紙張在晚清時期早已出現,晚清僑批中即有以此書寫8,且字跡與書內的其他部分吻合,所以應非後世收藏者再加添的內容,而是抄寫者後來額外添加。

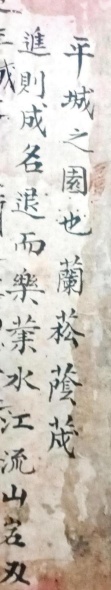

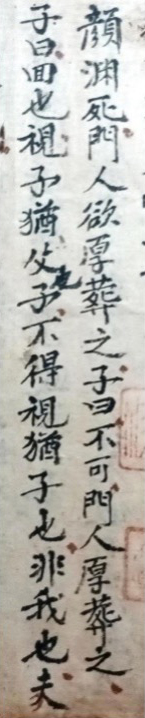

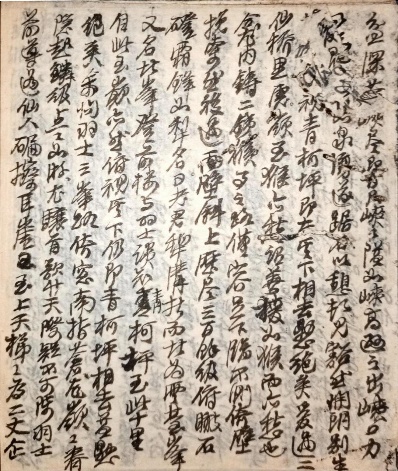

抄寫者疑有兩人,這點在頁一的草稿中有所展現;其中有一句平城之圍也蘭菘蔭茂進則成名退而樂業水江流山岩刃”寫了兩次;其中一位書法根底較好,字體清晰,但在全書中出現的次數不多,僅在第一頁中有出現。而第二頁的出版訊息雖寫行書,但筆鋒章法仍有相同之處,部分書內的紅字批點字體亦比較成熟,估計為同一人所寫(抄寫者甲);第二位字跡相對稚嫩,筆法粗疏,其字體與當時士人所用的館閣體有明顯差別,反而類近於民間唱本抄本,佔全書大部分內容(抄寫者乙)。字體上的特徵,在與同時期中國及越南寫本對比後更為明顯,如下圖所示:

第一行從左至右分別是抄寫者甲字跡,抄寫者乙字跡,區大原(1869年-1945年)致何國澧(?-1935年)信箋一封(晚清(1840年-1911年)館閣體參照)9,牛津大學藏《四句連》唱本抄本(晚清民國(1911年-1949年)民間抄本字體參照)10,第二行則是《論語愚按》抄本書影(阮朝書院抄本參照) 11

可以留意到抄寫者乙的字體最類近清末民初民間唱本之水平,估計抄寫者雖然識字,但離受過正式專業訓練的古代知識分子仍有一定差距;蓋清一代科舉尤重字體,考試者要精通小楷12,字跡潦草者基本中舉無望。阮朝科舉,本就是完全借鑒明清兩代科舉而成,要求亦應相同。所以經過一定訓練後的童生字跡不會如此潦草,《論語愚按》抄本即是明證;推測是初入學讀書之學生所為,抄寫用作其早期教學的課本。

抄寫者有校對習慣。如果抄寫時字的順序意外抄錯倒轉,抄寫者會用<>標示應交換位置,寫錯字時會有刪改。字旁有句讀痕跡,部分字旁有更小的紅色小字標示讀音。可惜,現階段無從得知句讀及紅字是否長文堂刊行版本就有的內容,還是使用者後來所加。

本文以四庫本與此本作對照研究,因為於清一代,四庫本是當時清政府官方確定的版本,亦是學生受教,赴試所用的準繩。是清代《大學》《論語》《孟子》《中庸》四書最權威的版本,可作清代所用論語之楷模及代表;且經學者研究後,認為四庫本之文字更為準確。所以在中華書局2020年重新對《四書章句集注作今譯時,亦以此為底本13;可見以此作為對長文本的比較,遠較使用當時其他民間坊刻本恰當,故筆者從之。

首先,就內容上,長文本現時僅存〈先進〉第十章至〈季氏〉第一章。同時,在這範圍內亦有大量缺段,包括:

1.〈顏淵〉第四至第八章

2.〈顏淵〉第十八至子路第二十三章

3.〈衛靈公〉第二十二至三十二章

長文本中之缺段往往與其相連段落之缺字伴生,如〈顏淵〉第四至第八章從缺,則〈顏淵〉第三章的下半內容亦從缺。據四庫本,〈顏淵〉第三章全文是:

司馬牛問仁。子曰:‘‘仁者其言也訒。”曰:‘‘其言也訒,斯謂之仁已乎?”子曰:‘‘為之難,言之得無訒乎?” 14

但長文本中僅存:

司馬牛問仁。子曰:‘‘仁者其言也訒。”

又例如〈顏淵〉第十八至〈子路〉第二十三章從缺,則〈子路〉第二十四章的上半內容亦從缺。據四庫本,〈子路〉第二十四章全文是:

子貢問曰:‘‘鄉人皆好之,何如?”子曰:‘‘未可也。” ‘‘鄉人皆惡之,何如?”子曰:‘‘未可也。不如鄉人之善者好之,其不善者惡之。”

但長文本中僅存:

‘‘不善者惡之。”

筆者認為,這應是流傳過程中導致的缺頁。從其在中間缺文頗多的情況下,每一章的順序都沒有顛倒,且缺少的段落多少仍有部分遺留,估計在抄寫時是完全按照全書內容。然而,在流傳過程中曾經散開成為散頁,再被有心人將散頁按刻本順序排列,可惜編排時部分頁數已經佚失。不過這些缺頁未必是被人有意撕去,因為在書的書肩罅隙中,並無找到頁面被撕走時所留下的紙屑,因此應是流傳時散失,後再被有心人收集重訂的結果。

其次,長文本有幾處訛字值得留意。正如前文所述,長文本抄寫者有一定的校定意識,遇缺字,錯字或次序顛倒多有修改,但如對照四庫本仍有三處並沒有定正(訛誤者以括號標示):

1. 〈顏淵〉第一章:“為(人)由己,而由人乎哉?”

2. 〈顏淵〉第二章:“(巳)所不欲,勿施於人。”

3. 〈憲問〉第三十四章:“何以報德?以(道)報怨,以德報德。”

筆者懷疑上述錯誤並非抄寫者的筆誤,而是作為長文本的祖本(即原刊刻印長文堂藏版《論語》)本身就有的誤字。尤其是上述錯字有一定的共性,要麼音相近(人與仁),要麼字型部件上有相近處(巳和己,直和道)。此類型的錯誤,即使是中國的刻版書中都偶有發現,如宋余仁仲刻《禮記》卷四第四頁後三行,初印版為“示弗故生也”,後印版就變成“亦不弗故生也”,就屬於字型類似導致混淆的問題。 15

再者,相較於訛字,長文本缺字缺句的情況相當嚴重,當中包括:

1. 〈顏淵〉第三章缺 曰:“其言也訒,斯謂之仁已乎?”子曰:“為之難,言之得無訒乎?”

2. 〈顏淵〉第九章缺 哀公問於有若曰:“年饑,用不足,如之何?”有若對曰:

3. 〈顏淵〉第十缺 誠不以富,亦祗以異。

4. 〈子路〉第二十四缺 子貢問曰:“鄉人皆好之,何如?”子曰:“未可也。” “鄉人皆惡之,何如?”子曰:“未可也。不如鄉人之善者好之,其不

5. 〈憲問〉第三十二缺 孔子曰:“非敢為佞也,疾固也。”

6. 〈憲問〉第三十六缺 公伯寮愬子路於季孫。子服景伯以告,曰:‘‘夫子固有惑志於

7. 〈衛靈公〉第三十三缺 子曰:“知及之,仁不能守之;雖得之,必失之。知及之

8. 〈衛靈公〉第三十三 不莊(缺:以)蒞之

9. 〈季氏〉第一 將有事於顓(缺:臾)。

10. 〈季氏〉第一 則將焉用(缺:彼相)矣。

11. 〈季氏〉第一 且爾言(缺:過)矣

12. 〈季氏〉第一 固(缺:而近於)費

13. 〈季氏〉第一 (缺:於)費今不取

14. 〈季氏〉第一 有國(缺:家)者

15. 〈季氏〉第一 (貧均不安) 不患貧(多出:不患)而患不安前有

16. 〈季氏〉第一 (缺:安無)傾

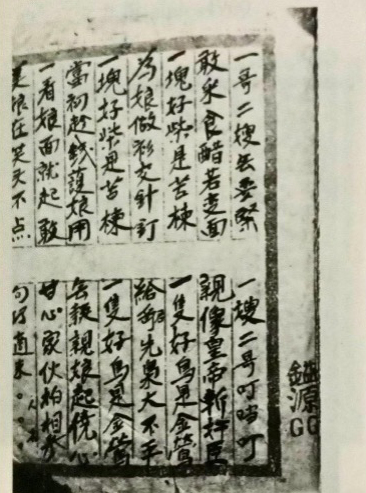

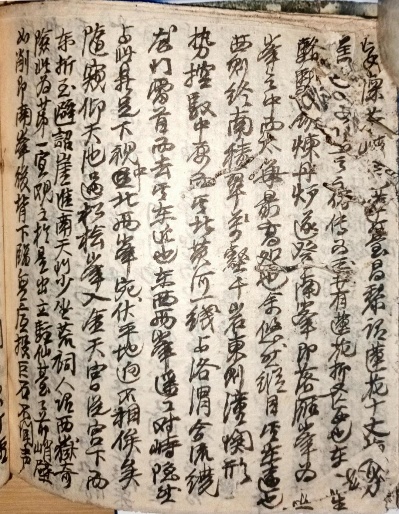

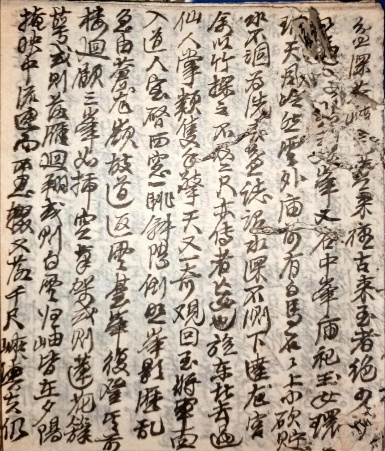

上述十六處可分為幾類:第一類是和上文中所提缺段缺字相連者(1,2,4,7),第二類是缺一短句者(3,5,6),第三類是缺一兩字者(8至14,16),第四類則只有15,有多出的段落。第一類已於上文解釋,現時主要研究的是剩下三類的出現原因。雖然仍有可能是抄寫者的筆誤,然而就一位會復閱自己抄寫內容且會作出定正的人,會出現如此之多的缺字尤不合理。另一方面,筆者認為當年祖本雕板會有如此多毛病的可能性很少,尤其阮朝時越南的雕板印刷亦發展成熟,乃至可以印畫作裝飾,可見當時的雕板印刷有一定水平。16唯觀上方所見缺字錯誤,有很強的集中性;〈季氏〉開首一章就有七處錯誤,佔全書缺字四成以上。筆者認為,抄寫者所見的祖本應是一品相不佳之殘本。當書籍被蟲咬,潮濕受潮等負面因素影響時,字會因為蠧蟲蠶食,墨汁化開而模糊不清,乃至次序上會有擾亂。筆者所購買的舊書當中,不時會有這種情況出現,如以下圖片所示:

可以留意到此數頁的右上角是蠧蟲蠶食的重災區,由於昆蟲本身會在書內穿梭並蠶食身邊的紙,其蠶食往往會穿過數頁,這過程中會導致不同頁面的內容被隨意擾亂。筆者認為,抄寫者所見的祖本應是出現了類似的情況。

在本次研究中,筆者留意到,如配合現時越南國家圖書館及漢喃研究院的藏品,則有一個耐人尋味的現象:現時流傳及公開的越南論語相關材料中抄本佔多數,印本僅佔十八本中的八本。17其中又常有印本不存而抄本存的情況出現。除去本文所用的長文本外;《論語愚按》本是刊本,所以現存抄本板心亦有‘‘龍崗藏板”四字,但刊本已全部佚失。18而漢喃研究院的藏品中,亦屢見同一書有多份抄本存在卻不見印本者,如《四書策略》,《四書經義》19;此側面反映出當時越南印刷業及儒學推廣上的一些情況,可見即使書坊林立,古時刻印書刊仍不容易,刊印數量亦未必太多,手抄依然是一種普遍常用的文章流通方式。

同時,筆者懷疑長文堂刊行之版本中原有注釋,只是抄寫者未有抄錄。自魏晉南北朝開始,何晏等已作《論語集解》十卷,後代注譯論語者更如過江之鯽。即便是現時考古出土的古文獻,除非是竹書版本(如2016年8月江西南昌西漢海昏侯墓出土竹書《論語·知道》20,1973年河北定州西漢中山王劉修墓出土竹簡《論語》21),否則多帶有注釋(如《論語鄭氏注》唐西州卜天壽抄本22,敦煌出土的《論語》寫本23)。中國人於後世要讀懂《論語》原文極需要各家注解幫助,則越南人要完全不依注解甚有難度;刊行一毫無注解之《論語》會導致無人能解,書坊刊印的可能性很低。筆者推測,從使用者其後多對句讀及讀音作注釋,此本子可能是抄寫者用於紀錄其背誦內容所用,所以強調音及分句而鮮少提及文意,亦因此祖本註解部分被省略。

總括而言,長文本作為一新近發現的越南《論語》本子,一定程度上補充了我們對越南《論語》流傳情況的認知,使我們可以管窺越南《論語》之樣貌,而長文本中越南使用者對論語本身的句讀及音韻訓讀,亦有可繼續研究的空間。

書籍

1. 朱熹集注,李申譯:《四書章句集注今譯》(北京:中華書局,2024年),頁8-10。

2. 佚名抄:《成泰十八年論語抄本(抄自嗣德壬午年長文堂刻論語)》,電子版全文附於本論文提交的文件之內。

3. 佚名:《清代百位進士書法冊》(出版社及出版日不明),頁2。

4. 周佳榮:《陳荊和著作導讀-東南亞史與華僑研究》(香港:三聯書店(香港)有限公司,2023年),頁105-106。

5. 范阮攸原著,東亞儒學研究叢書編輯委員會編:《東亞儒學資料叢書05-論語愚按》(台灣:台大出辦中心,2012年),頁VII-VIII,1。

6. 南京圖書館編:《南京圖書館藏過雲樓珍本圖錄》(北京:中華書局,2017年),頁135。

7. 崔藴華:《歐洲藏中國明清至民國俗曲唱本研究-以英、德、法為中心》(北京:中國社會科學出版社,2020年),頁319。

8. 鄧雲鄉:《清史知識叢書-清代八股文》(中國:中國人民大學出版社,1994年),頁17。

9 .鄭克孟著,阮黃燕譯:《《論語》對越南的影響》(未出版稿,出版日期不明),頁1-2。

10. A.M.克雷格,費正清,賴肖爾著,黎明,賈玉文,段勇,劉從德,保霽紅譯:《東亞文明:傳統與變革》(天津:天津人民出版社,1992年),頁276-279。

論文

1. 汕頭大學潮汕文化研究中心:〈潮汕僑批文物圖錄〉,《汕頭大學學報(人文社會科學版)》19卷增刊13期(2003年12月),頁2-3。

2. 郝春文:〈日藏敦煌寫本《論語》校勘記〉,《文獻》35卷4期(2014年8月),頁70-73。

3. 劉來成:〈定州西漢中山懷王墓竹簡論語簡介〉,《文物》47卷5期(1997年5月),頁59-61。

4. 楊軍,王楚寧,徐長青:〈西漢海昏侯劉賀墓出土《論語·知道》簡初探〉,《文物》66卷12期(2016年12月),頁72-75。

5. 韓國磐:〈卜天壽《論語鄭氏注》寫本和唐代的書法〉,《文物》23卷5期(1993年5月),頁56-61。

電子資料

1. 孔子等著,胡廣注:《論語集註大全》,漢喃古籍文獻典藏數位化計劃(https://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1034/page/18),2009年7月13日發表。(瀏覽日期:2024年12月18日)

2. 孔子等著,顏茂猷校:《五雲樓四書正文》,中國哲學書電子化計劃(https://ctext.org/library.pl?if=en&file=103497&page=7),發表日期不明。(瀏覽日期:2024年12月18日)

3. 朱熹集注:《四庫全書•四書章句集注》,雕龍中日古籍全文資料庫(http://hunteq.com.hksyu.idm.oclc.org/ancientc/ancientkm?@@0.28995860946229723#kmtop),發表日期不明。(瀏覽日期:2024年12月17日)

4. 佚名:《紹治叁年五月癸卯科會庭鄕試合選》,漢喃古籍文獻典藏數位化計劃(https://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/546),2009年4月21日發表。(瀏覽日期:2024年12月18日)

5. 佚名:《救世靈經》,漢喃古籍文獻典藏數位化計劃(https://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/151/page/1),2008年6月23日發表。(瀏覽日期:2024年12月18日)

註釋

1. 鄭克孟著,阮黃燕譯:《《論語》對越南的影響》,(未刊稿,出版日期不明),頁1-2。

2. A.M.克雷格,費正清,賴肖爾着,黎明,賈玉文,段勇,劉從德,保霽紅譯:《東亞文明:傳統與變革》(天津:天津人民出版社,1992年),頁276-279。

3. 周佳榮:《陳荊和著作導讀-東南亞史與華僑研究》(香港:三聯書店(香港)有限公司,2023年),頁105-106。

4. 孔子等著,胡廣注:《論語集註大全》,漢喃古籍文獻典藏數位化計劃(https://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/1034/page/18),2009年7月13日發表。(瀏覽日期:2024年12月18日)

5. 在此一頁中,備註出版社的地方有“廣城五雲樓書坊梓行”,可肯定五雲樓書枋應在廣州無疑。孔子等著,顏茂猷校:《五雲樓四書正文》,中國哲學書電子化計劃https://ctext.org/library.pl?if=en&file=103497&page=7 ,發表日期不明。(瀏覽日期:2024年12月18日)

6. 佚名:《紹治叁年五月癸卯科會庭鄕試合選》,漢喃古籍文獻典藏數位化計劃https://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/546,2009年4月21日發表。(瀏覽日期:2024年12月18日)

7. 圖錄中所見裝訂書所用的棉線高度一致,應是南京圖書館後來重新裝訂,此頁所示的書影就呈現出其裝訂用的棉線樣貌。詳見:南京圖書館編:《南京圖書館藏過雲樓珍本圖錄》(北京:中華書局,2017年),頁135。

8. 汕頭大學潮汕文化研究中心:〈潮汕僑批文物圖錄〉,《汕頭大學學報(人文社會科學版)》,2003年增刊13期(2003年12月),頁2-3。

9. 佚名:《清代百位進士書法冊》(出版社及出版日期不明),頁2。

10. 崔藴華:《歐洲藏中國明清至民國俗曲唱本研究ㄧ以英、德、法為中心》(北京:中國社會科學出版社,2020年),頁319。

11.范阮攸著,東亞儒學研究叢書編輯委員會編:《東亞儒學資料叢書05-論語愚按》(台灣:台大出辦中心,2012年),頁1。

12. 鄧雲鄉:《清史知識叢書-清代八股文》(中國:中國人民大學出版社,1994年),頁17。

13. 朱熹集注,李申譯:《四書章句集注今譯》(北京:中華書局,2024年),頁8-10。

14. 此段及下方與長文堂本《論語》對照的部分,主要參照《雕龍中日古籍全文資料庫》所藏四庫全書本《四書章句集注》,句讀則參考今人李申按四庫本為底本所作之《四書章句集注今譯》。

15. 郭立喧:《中國古籍原刻翻刻與初印後印研究-圖版編(實例)》(中國:中西書局,2015年),頁33-34。

16. 此頁標題頁標題左右兩側印有圖畫裝飾,可見當時的雕板水平。佚名:《救世靈經》,漢喃古籍文獻典藏數位化計劃(https://lib.nomfoundation.org/collection/1/volume/151/page/1) ,2008年6月23日發表。(瀏覽日期:2024年12月18日)

17. 同[1],頁6-7。

18. 范阮攸著,東亞儒學研究叢書編輯委員會編:《東亞儒學資料叢書05-論語愚按》(台灣:台大出辦中心,2012年),頁VII-VIII。

19. 同[1],頁6-7。

20. 楊軍,王楚寧,徐長青:〈西漢海昏侯劉賀墓出土《論語·知道》簡初探〉,《文物》,2016年12期(2016年12月),頁72-75。

21. 劉來成:〈定州西漢中山懷王墓竹簡論語簡介〉,《文物》,1997年5期(1997年5月),頁59-61。

22. 韓國磐:〈卜天壽《論語鄭氏注》寫本和唐代的書法〉,《文物》,1973年5期(1993年5月),頁56-61。

23. 郝春文:〈日藏敦煌寫本《論語》校勘記〉,《文獻》,2014年4期(2014年4月),頁70-73。

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言