蘇州評彈的前世今生(2):

雅俗共賞的蘇州評彈

前面講到曲藝的時候,我們說到曲藝是一種俗的文化,是草根文化,但是評彈是曲藝當中的蘭花。評彈和一般的曲藝不同之處在於它是雅俗共賞的。這個雅俗共賞的特點是非常重要的。怎麼樣由俗入雅,雅俗共賞的呢?蘇州經濟繁榮,文化更是繁榮。清代的時候,蘇州一地的狀元就達到了26個,占全國的22.8%,所以蘇州人很驕傲地說蘇州有兩個特產,一個特產是狀元,第二個是優伶,優伶就是藝人,具體來說就是評彈和昆曲藝人。

民眾整體文化水準高,生活富足,有著消閒娛樂的極大需求,他們的藝術鑒賞水準也是極高的。所以中國的戲曲的蘭花昆曲與中國曲藝的蘭花評彈都產生于蘇州,這不是偶然的。

蘇州評彈逐漸由通俗文化演變為雅俗共賞。一方面說書人必得要多讀書才能說好書,說書人面臨聽書人面對面的挑剔、評議,因為大家面對面,你稍有一點講錯或者邏輯性不強,那麼聽客一聽完書,就會在茶館裡議論你的書說的怎麼樣。另外同行敵檔的激烈競爭,不斷將蘇州評彈藝術推向精緻,推向完善。另一方面文人墨客、士紳官宦也深深被評彈所吸引,文人雅集,舉辦堂會,或進書場聽書,與評彈藝人交朋友,幫助評彈藝人提高文化水準,幫助修訂腳本,甚至成為票友,不斷將評彈推向雅化。

這是民國年間教育部長應光裕社要求的題字“拄頰高談”,是吳梅村寫柳敬亭一首詩中的一句話,柳敬亭是說書人的老祖宗。一生“拄頰高談”妙什麼意思?就是評彈藝人一生說書,他一邊思考,一邊在高談闊論,說明評彈藝人不是一般的藝人,他是先生。

文人雅士、縉紳官宦與說書先生交往雅集的故事很多。

蘇州吳縣縣長王引才致仕回家鄉南翔後,經常去書場聽書,尤其喜歡聽陳瑞麟兄弟的書。當時王引才老先生,集合了南翔的紳士名流,約有四五十人,就在古猗園題名“不系舟”的旱船上,每晨九點起,邀陳氏昆仲的彈詞堂會。在這樣優雅的地方聽書,環境佳妙,清靜絕俗!加上陳雙檔的書,又說得那樣細膩熨貼,歌喉婉轉,清脆悅耳,自然更能引人入勝了。在座諸名流,聽得人人稱讚,個個道好,異常滿意!大家興之所至,少不得還要指點書藝,瑞麟昆仲,獲益匪淺。王引才還贈詩一首:“莫笑彈詞戲一場,說來說去是家常;神權帝制今休護,科學還宜細考量”。這詩的言外之意,叫他們在說書的當兒,言辭要謹慎,不能再把神怪和封建思想,灌輸毒汁到聽客的腦海中去,應該把正確的價值觀傳輸到聽客中。

上海評彈團創團的十八藝人之一徐雪月,大家都認為她是說書的天才。各地捧她的聽客成立了一個“雪社”,成員都是有聽書經驗的人物,還有很多名士學者。當雪月空閒的時候,對於她的書藝,凡有什麼不到之處,都肯循循善誘,加以指導。尤其是上海一班書社同人,連雪月所唱的《三笑》腳本,也有人替她整理,去蕪存菁,又加了許多名貴的篇子和詩詞對聯進去,對於書中諸角,又指點她怎樣表演,才能富於昆腔意味,做到盡善盡美。這和當年馬如飛的《珍珠塔》腳本,幾經文人修改,一樣的情形。

還有一位女彈詞叫汪梅韻,文人吳興翁在家中邀聘她做長期唱堂會,其實雖說是唱堂會,卻由吳興翁指點她的書藝,還教她讀書習字,吟詩答對,這樣熱心培植人才,真是雅興不淺,而且還教她畫梅,因為她名字中有一個梅字。很多士大夫都有幾十年聽書的經驗,而且記憶力極強。談到當年“響檔”的說派,如數家珍,把這些情況告訴汪梅韻,使得她受益匪淺。

上海的銀行界也鍾情于蘇州評彈,建立了一個票社,叫銀聯社。銀行人的經濟條件都非常好,而且有文化,票社的活動十分頻繁。有一次他們在蘇州吳趨坊舉辦臨時堂會,響檔潘伯英、張鑒庭昆仲、唐耿良、蔣月泉等六檔參加會串,一時書迷雲集,片刻即將能容納一百多人露天廣場濟滿了。賓客中銀聯社名票多人及《書壇周訊》總編輯黃進之也上臺獻奏一番,居然也很受歡迎。

士紳官宦也進入書場聽書。常熟鄉紳左畸寫有《書場雜詠》一組,真實地描繪了當時的盛況。其中一首寫道:“獨創西廂朱寄庵,聲名響遍大江南。‘玉壺春’裡縉紳集,門口停留轎十三”。詩後附記:邑人朱寄庵先生,始創《西廂記》彈詞。說、噱、彈、唱別出心裁,響遍江南,當年在“玉壺春”(即湖園原址)彈唱時,邑之士紳向不聽書者,因慕先生才名,相率乘轎至書場聽書,門前停留轎子有十三乘之多。

人們常說如果沒有評彈,江南也就不再是我們心目中的江南了。可見評彈在江南文化中的重量。代表大眾文化的評彈藝人與精英文化的交集,使評彈賦予了雅俗共賞的特點。雅與俗的交匯,使江南文化更帶有理性,這應該是江南文化的一大特點。

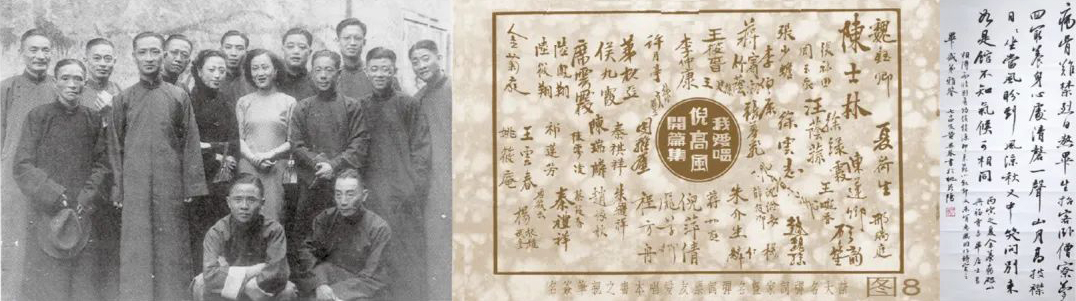

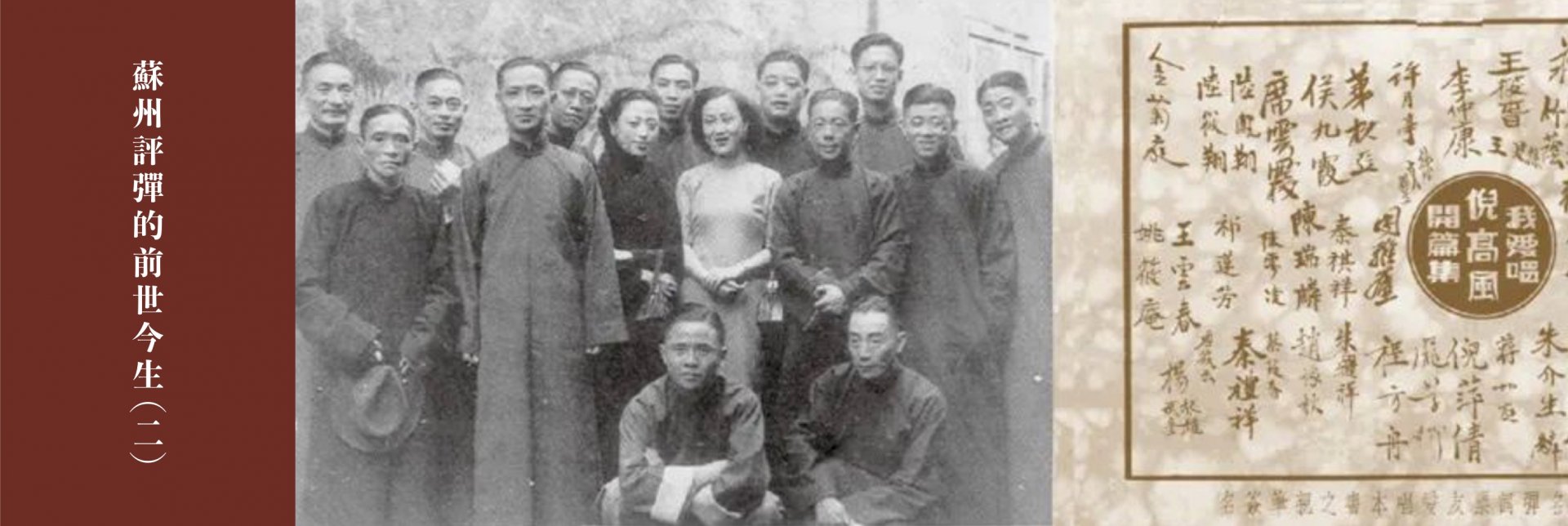

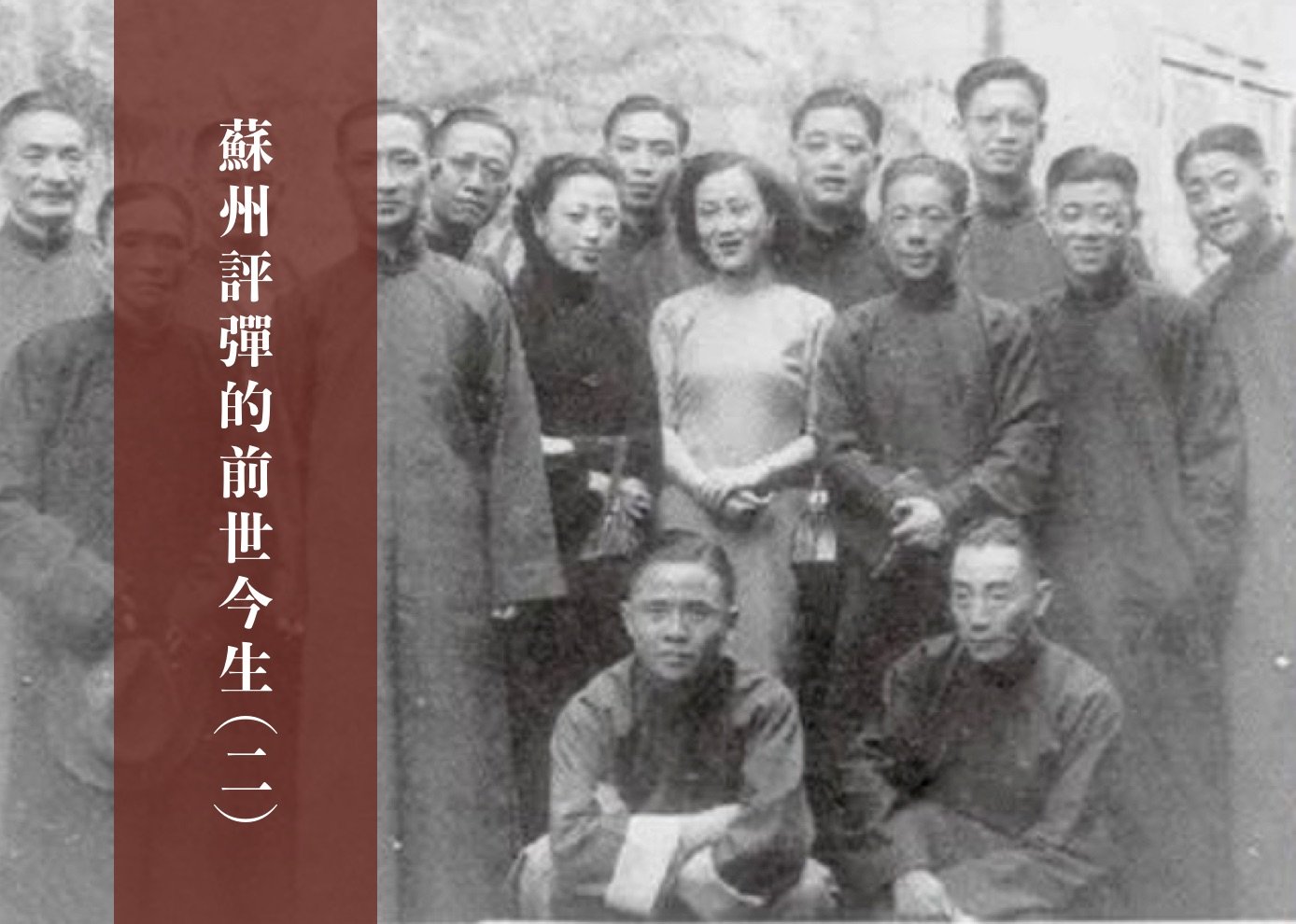

左圖:解放初年一群說書先生的合影

中圖:評彈藝人參加集會時的簽名

右圖:評彈才子黃異庵提寫的一首詩

< 原創文章/視頻,未經許可,不得轉載 >

歡迎留言:

請登入/登記成為會員後留言